“Só existe crime no Rio de Janeiro com o consentimento da polícia. Ninguém pratica crime nessa cidade sem o acerto com o policial”, disse, certa vez, ex-chefe da Polícia Civil, Hélio Luz

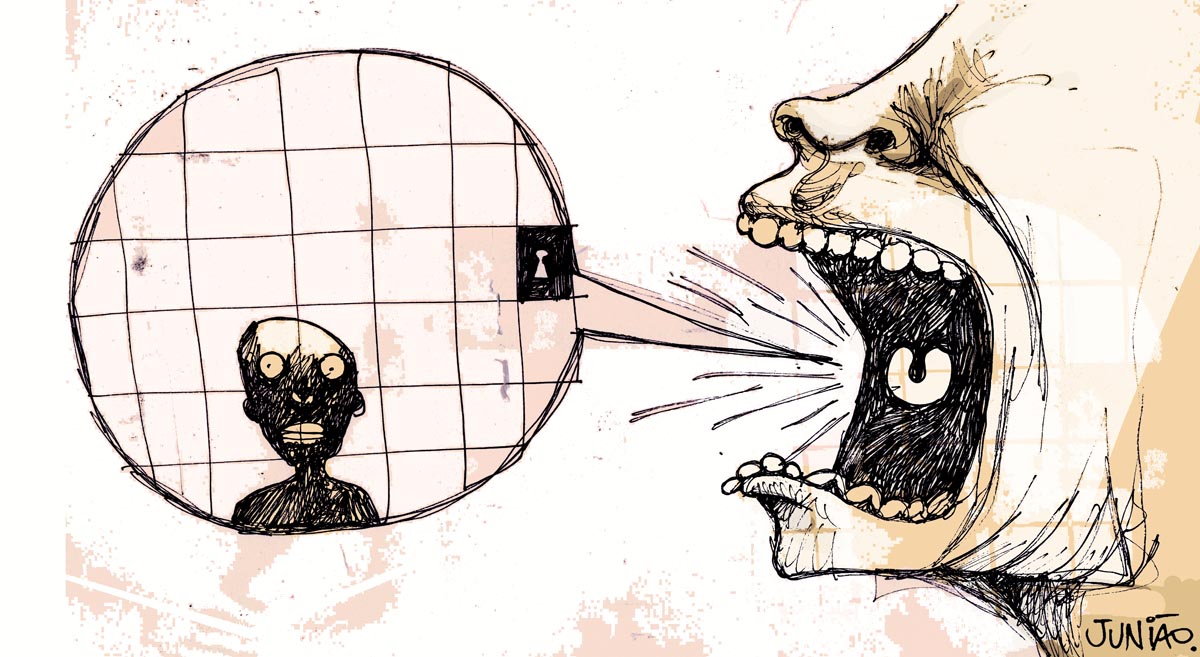

O aumento da violência urbana no Rio de Janeiro nos últimos meses tem gerado clamor de parte da sociedade por endurecimento policial e penal. Essas pessoas partem do pressuposto de que a segurança pública é uma guerra entre mocinhos bons e bandidos malvados. A partir desta visão, pensam que ações policiais mais violentas fariam os bandidos temerem e, portanto, derrotaria as ações criminosas. Esse raciocínio não só é falho, como representa hoje um dos principais problemas de segurança pública, se não for o principal.

Na Conferência Ethos deste ano, falei sobre isso para um público de empresários. A principal mensagem que levei para aquele espaço foi: se querem controlar o crime, controlem a polícia. Queria dar um recado claro ao público presente: pedir endurecimento policial pode agravar a insegurança na cidade.

Basta lembrar do que aconteceu no dia 22 de maio deste ano, na Central do Brasil. Ao longo de duas horas, 14 lojas foram saqueadas durante a madrugada na Rua Senador Pompeu. Num raio de menos de 1 km, ficam a sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Batalhão da PM, Delegacias de Polícia e até mesmo o Palácio Duque de Caxias, prédio das Forças Armadas. Policiais militares teriam chegado no local e trocado tiros com os saqueadores, mas não tiveram sucesso na interrupção dos saques.

Na manhã seguinte, jornais noticiavam que os saques seriam represálias contra comerciantes que teriam se negado a pagar cobrança de 2 mil por semana a traficantes da Providência. O tom das notícias atribuía certa responsabilidade à “ousadia dos criminosos”. Ingenuidade acreditar nisso, ainda mais diante de um quadro que aponta certa “milicialização” das quadrilhas de varejo armado de drogas. Milícia é máfia e, normalmente, envolve participação de agentes públicos na sua organização.

Hélio Luz, ex-chefe de Polícia Civil, disse em certa entrevista que “só existe crime no Rio de Janeiro com o consentimento da polícia. Ninguém pratica crime nessa cidade sem o acerto com o policial”. Obviamente que ele não se referia aos crimes eventuais ou passionais, mas sim a crimes como o relatado na Central do Brasil: extorsão de comerciantes com represálias extremamente previsíveis – mas nem por isso evitadas.

Agora, em 2017, o Rio de Janeiro vive dias históricos. A megaoperação Calabar foi deflagrada para prender 96 policiais militares que receberiam dinheiro de facções para evitar o “combate ao crime” e avisar sobre operações. Sinceramente, evitar o combate ao varejo de drogas eu nem acho que seja um problema, visto que esse combate tem trazido muito mais danos à sociedade do que as drogas são capazes de trazer. Sou favorável à legalização das drogas, inclusive, como forma de melhorar o quadro de segurança no Rio. No entanto, mesmo entre os defensores da legalização das drogas como eu, é um consenso que a participação de agentes públicos em redes de informações criminosas é extremamente perigosa para a democracia nas cidades.

Ainda que Calabar seja a maior operação de todos os tempos para prender policiais militares no Rio, alguns pontos merecem atenção e cautela antes de a considerarmos uma operação “salvadora da pátria”. Primeiro: ela é focada apenas na atuação de um único batalhão. Importante lembrar o histórico deste batalhão – justamente o 7º Batalhão -, o mesmo que em 2011 matou a juíza Patrícia Accioly e que há anos extorque e reprime bailes funk, alegando “combate ao crime”. Em 2015, durante uma dessas repressões, chegaram a incendiar equipamentos de som da festa, obrigando seus frequentadores a gritarem em coro “Eu amo o 7º Batalhão” enquanto eram forçados a fazer uma macabra ciranda em volta da “fogueira”. Os próprios policiais filmaram a cena e jogaram nas redes sociais, se vangloriando da truculência e covardia com que agiram. Mas não se vangloriam à toa. Fazem isso porque parte da sociedade os apoia e incentiva, justificando esses atos com base em preconceitos que criminalizam a população civil pobre e negra. “Baile funk é coisa de vagabundo”, afirmam milhares de ‘idiotas-úteis’ a esta política de violações, extermínio e corrupção.

Respaldadas por esses preconceitos, essas violências não acontecem apenas na área do 7º Batalhão. Em pesquisa recente da equipe DefeZap, constatamos que a destruição de equipamentos de som em festas populares costuma acontecer em todo o Estado do Rio de Janeiro. Além das favelas da própria capital, também as favelas de Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense sofrem semanalmente com este tipo de violência, feita por outros batalhões. A prática é sistemática e generalizada. Quando não incendeiam equipamentos, rasgam seus alto falantes com facas, atropelam a aparelhagem com o blindado, ou simplesmente fuzilam tudo. Mas não para por aí. Há casos com agressões, torturas e morte. Descobrimos que isso acontece todos os finais de semana há mais de uma década, mas até agora tudo ficou por isso mesmo. Imaginem operações como a Calabar feitas em todos os batalhões do estado. O que será que aconteceria com a PM?

A parte da sociedade que aplaude a barbárie talvez não esteja entendendo, mas o aumento da violência da polícia produz resultados catastróficos para a sociedade, principalmente agravando a violência urbana em geral. A brutalidade policial funciona como um antibiótico mal ministrado, que acaba aumentando a resistência da bactéria ao invés de acabar com ela. Neste sentido, a violência de Estado faz com que somente os criminosos mais violentos se mantenham à frente das atividades criminosas, impulsionando assim a dinâmica de escalada da violência. Em outras palavras, aquele ditado “violência gera violência” não é brincadeira: a violência de Estado torna as cidades, especialmente as periferias, mais violentas.

Para piorar, a brutalidade policial alimenta a corrupção e aumenta suas cifras. O pagamento de propinas e de extorsões obedece a uma lógica semelhante à do pagamento de uma apólice de seguro: quanto maior o risco que se corre, mais alto é o valor que se paga. Logo, quando a polícia age de forma mais bruta, com respaldo social e midiático, os “arregos” se valorizam. Por consequência, o “custo do crime” aumenta e, na sequência, os assaltos tendem a ocorrer com mais frequência (aliás, como vem acontecendo no Rio). Por isso, podemos dizer que polícias violentas são polícias mais propícias à corrupção. É uma contradição ser contra a corrupção policial e, ao mesmo tempo, defender a violência da polícia (ainda que seja apenas contra suspeitos). A conta não fecha. Eu disse isso na Conferência Ethos, mas acho que nem precisava, pois empresários já deveriam saber como funciona o mercado das apólices de seguros.

No entanto, apesar de já ter visto empresários financiando policiamento ostensivo, jamais vi a mesma disposição para fortalecerem projetos de controle social da atividade policial. Com ajuda do setor privado (seja com investimento financeiro, seja com propaganda midiática), Beltrame aumentou a tropa da PM, que hoje conta com cerca de 40 mil homens. Além disso, através das UPP’s colocou bases policiais dentro de inúmeras favelas. Contudo, os mecanismos de controle não foram desenvolvidos na proporção necessária. Basta vermos a realidade em que estamos para vermos que a estratégia foi, no mínimo, equivocada.

Quando o 7º Batalhão matou a juíza Patrícia Accioly, os policiais foram presos, incluindo o tenente-coronel que comandava o Batalhão. Afinal, no contexto de nossas desigualdades sociais e raciais, matar uma juíza branca não é o mesmo que violentar milhares de jovens funkeiros, quase todos negros. No entanto, nem mesmo o prestígio de uma juíza e a força de uma condenação criminal foram capazes de fazer a Polícia Militar expulsar o assassino de seus quadros. Ao contrário do que ocorreu com os praças (militares de baixa patente), que foram expulsos da corporação, o tenente-coronel continua na PM. Em 2015, inclusive, ele chegou a ser nomeado presidente de sindicância para apurar a conduta de colegas. É mole?

No caso da tortura e morte de Amarildo (Rocinha, 2013), a coisa não foi diferente. Os praças envolvidos foram expulsos sumariamente, mas o major que torturou e matou Amarildo na Rocinha, apesar de condenado, continuou na corporação. Talvez o significado de PM para os oficiais (militares de alta patente) seja Pai e Mãe.

Agora, na operação Calabar, a história se repete: dos 96 policiais que tiveram suas prisões decretadas, nenhum é oficial. Todos são praças. Este é o segundo ponto de atenção e cautela ao analisar essa operação. Será que não havia envolvimento de oficiais com esses esquemas, ou será que o foco da criminalização continua voltado prioritariamente para os mais pobres, no caso, os praças?

Enfim, a despeito de todas as críticas que possamos fazer à política de segurança e controle da força policial, em especial à operação Calabar, o fato é que seus resultados têm confirmado algo que todos já sabíamos. Grande parte do dinheiro do crime serve para pagar agentes públicos. Agora, é necessário encarar a questão que não quer calar: qual a responsabilidade dos que clamam por endurecimento sobre o crescimento dos assaltos no Rio nos últimos meses? Será que os “bandidos” estão assaltando “para enriquecer”, ou será que parte dessa grana serve para pagar policiais (e políticos)? Se entendemos que a violência de Estado e a corrupção formam um ciclo vicioso que se retroalimenta e alimenta a violência urbana, chegaremos à conclusão de que a única forma de lidar com a questão da segurança pública é controlar melhor os poderes públicos e as polícias para reduzir drasticamente a violência de Estado. Por isso, controlar violência urbana é controlar o próprio Estado. O resto é roteiro de filme do Chuck Norris.

* Guilherme Pimentel é coordenador do DefeZap, ferramenta que recebe vídeos-denúncias de violações de direitos humanos praticados por agentes do Estado e encaminha os casos aos órgãos competentes