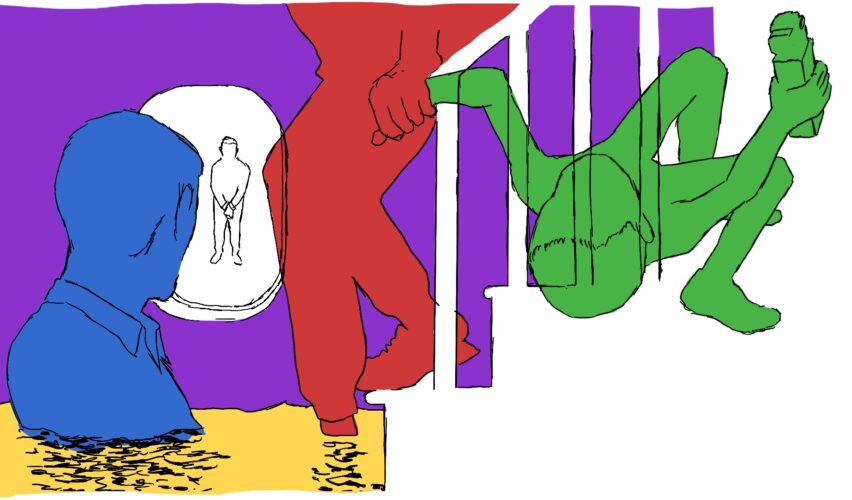

“A pessoa sai da cadeia com uma multa de R$30 mil, com título de eleitor bloqueado. Ele não pode arrumar emprego, não pode abrir uma empresa. Como o Estado brasileiro espera que essa pessoa retome sua vida de forma legal?”

A série Refletindo a Liberdade é uma produção da ONG Reflexões da Liberdade, que, desde 2017, gera impacto social fazendo com que a sociedade repense os processos que enchem as prisões, ressignificando os territórios e desenvolvendo a comunidade para que reivindiquem a vivência das políticas públicas. A série traz os depoimentos de cinco egressos com diferentes histórias de vida, e será publicada ao longo desta semana, até o dia 1/4.

Em quase quatro décadas de vida, já passei por um bocado de dificuldades. Muitas das circunstâncias que encontrei refletem problemas típicos de um país afogado em desigualdades. Durante três anos permaneci preso e, hoje, mesmo em liberdade, encontro várias barreiras para reestruturar minha vida.

Me chamo Delfio Andrea*, nasci no Brasil em 1983. Fui abandonado pelos meus pais biológicos, e adotado por um empresário italiano e sua amante. Fui levado embora para Itália ainda pequeno e lá fui rejeitado pelo meu pai adotivo. Precisei mudar novamente de país – algumas vezes. Morei nos Estados Unidos irregularmente, e fui deportado para o Brasil. Aqui, cheguei a dormir na rua e fui preso por tráfico de drogas.

Hoje, devo R$ 27 mil ao Estado brasileiro como parte da minha condenação. Ainda que os eventos sejam vários, minha luta é uma só: o reconhecimento da minha cidadania italiana.

Não há registro de onde fui achado ou em qual hospital nasci. Não se trata de uma questão de memória pessoal, a resposta que procuro não é uma que está perdida nos entulhos da memória, mas nos trâmites da Justiça brasileira.

Não há registros dos nomes da enfermeira e do médico que fizeram o parto, não há registro da minha mãe de sangue. Sou filho adotivo de pai italiano, sei que tenho direito às duas pátrias.

Brasil e Itália

Até onde sei, fui adotado com poucos dias de vida. Não conheço os nomes dos meus pais biológicos, e não faço questão de descobrir. Meu novo pai, Julio*, era um diretor de uma grande empresa, que tinha sede em Betim, no sudoeste de Belo Horizonte. Não sei por que ele me escolheu, já que nunca desenvolvemos uma ligação afetiva.

Meu pai era casado com outra mulher, então acabei sendo criado pela amante de Julio, Silvia, a única mãe que conheci. O nome dela não consta no novo registro de nascimento. Sou um dos poucos que só tem o nome do pai no documento, no Brasil.

Milão, na Itália, era a minha nova casa. Aprendi primeiro italiano, depois inglês e, por fim, o português. Ali, mesmo sem ter idade para entender o que se passava, tive meu primeiro problema com a Justiça. Meu pai esqueceu de me registrar no país. A falta da certidão e de registro, na Itália, quase fez com que fosse tirada a guarda de meu pai. Diante daquela confusão, Silvia foi embora comigo para Londres, na Inglaterra, e lá ela se tornou minha responsável legal. A última lembrança que tenho do meu pai, estava com apenas 10 anos.

Nos anos seguintes, a relação se mantinha pela pensão que meu pai pagava até que eu alcançasse a maioridade. Hoje, não sei se ele está vivo.

Primeiras transgressões

Ficamos seis anos em Londres e, logo em seguida, nos mudamos para Califórnia, nos Estados Unidos. Ficamos nove anos em território americano, em situação irregular. Entrei com visto de turista e não fui mais embora. Mudei meu nome e passei a me chamar Andre.

Sem documentos, trabalhei com paisagismo, como segurança numa empresa e, aos 15, pratiquei os primeiros delitos. Roubava carros e lojas, tudo por rebeldia, para ocupar meu tempo. Aos 19 fui pego, permaneci dois meses preso, e fui deportado para o Brasil.

Sem mãe e sem ajuda do pai, contei com apoio de uma amiga de Silvia, em Belo Horizonte, até me restabelecer. Aprendi, finalmente, português. Minha mãe veio na sequência. Nos últimos 20 anos temos vivido aqui, como nômades, de cidade em cidade.

Em 2017 fui preso. Na época, vivia em Foz do Iguaçu, mas trabalhava em uma loja de eletrônicos no Paraguai.

Estava difícil arrumar emprego no Brasil. Eu atravessava a fronteira diariamente, e assim foi durante um ano. A despedida do país foi cheia de mágoas. Gostava do que fazia, sempre me dei bem com eletrônicos e com o universo tecnológico – além de ganhar bem –, mas fui acusado de roubar um celular. Aquela, sim, foi uma incriminação injusta. Foi a maior decepção da minha vida. Finalmente senti estar no meu lugar, mas fui demitido. Então deixei de me importar com as pessoas, com o trabalho e com a vida.

Estava trabalhando para uma transportadora quando surgiu um convite para um novo negócio. Todo o dinheiro que ganhava, gastava com hospedagem e comida durante as viagens. Um cara chegou e disse “eu tenho esse peso e preciso que alguém leve”. Eu estava exausto e desmotivado, então disse “beleza, eu vou”.

O peso eram cargas de maconha. Recebi o primeiro pagamento e fui chamado para levar mais uma carga. Permaneci nesse vai e vem por meses. Nessas viagens, cheguei a Curitiba e me apaixonei pela cidade. Decidi me instalar ali e fui voltando a ganhar perspectiva. Espalhei currículos e, enquanto esperava ser chamado, o dinheiro foi acabando. Planejei fazer uma última viagem para garantir uma reserva por mais um mês. Pensei ‘vou fazer 100 cópias do meu currículo e espalhar por todos os cantos da cidade’, mas essa última viagem acabou comigo.

O trajeto era de Curitiba a Belo Horizonte. Seguiria viagem de ônibus, carregando 20 kg de maconha. Quando estava a 300 km do destino, no pedágio de São Gonçalo de Sapucaí (MG), o coletivo foi parado pela Polícia Rodoviária, uma blitz de rotina. Meu erro foi a escolha do turno de viagem. Sempre viajei de noite, mas dessa vez escolhi ir de dia, senão teria que esperar um dia inteiro na rodoviária do Tietê, em São Paulo. E não poderia ficar 24 horas com duas malas carregadas de drogas na rodoviária. No entanto, meu cálculo deu errado.

A polícia parou o ônibus para ver a documentação, e nesse intervalo foram olhar o bagageiro, acompanhados de um cão farejador, para ver se tinha coisa ilícita. Aí fui pego.

Fui levado até a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Pouso Alegre (MG). Não tinha onde sentar, onde deitar, não tinha nem água. Ali começou o verdadeiro inferno.

Agora eu acredito no inferno

Às 8h do dia seguinte, fui levado para o Presídio de Pouso Alegre. Passou um mês até que um oficial de Justiça trouxesse um documento notificando que estava preso provisoriamente por tráfico de drogas. Não passei por audiência de custódia, tampouco tive contato com defensor público ou juiz durante dois meses. Conversei com um defensor 10 minutos antes de ser levado até o juiz. Na audiência, fui condenado a sete anos e quatro meses, mas permaneci em regime fechado durante três anos.

No presídio, percebi que seria tratado que nem cachorro pelos agentes. Não chamavam por nossos nomes, chamavam apenas de ‘preso’. “Vem cá, preso”, diziam. Fui jogado numa cela, onde tinha pessoas condenadas por homicídio. Pensei estar no pior lugar da face da Terra.

Cheguei a ficar 12 horas sem beber água durante o primeiro dia de detenção. Tudo parecia feito para arrancar nossa dignidade. Nunca vou esquecer o cheiro daquele lugar, um cheiro fétido. Ao completar 24 horas, recebi meu número de identificação, que tenho decorado até hoje.

Na cela definitiva, havia quatro colunas de cada lado. Cada uma com duas camas de concreto. No fundo, um banheiro improvisado, coberto por um lençol, com uma pia larga e um vaso. Todo o espaço era rodeado de grades, sem paredes. No vão entre as camas, guardávamos os pertences em prateleiras.

Há um vídeo no YouTube dessa mesma unidade: alguns detentos com rostos tapados e camisetas vermelhas apresentam uma das celas e denunciam as más condições do espaço. “Não tem água, estamos desde ontem sem comer nada”, diz um deles. “Tá lotado”, grita outro ao fundo.

A impressão que tive foi essa mesma. Minha primeira cama foi o chão. Ali é por etapas, você começa no chão perto do banheiro até conquistar sua cama. Tinha oito camas, mas lá dentro éramos em 25. Os colchões eram grudados uns nos outros, você dormia com o pé de outro preso na tua cara.

Para um preso se acomodar melhor, ele depende dos alvarás de soltura ou transferência dos presos mais antigos. Demorou quatro meses até eu ter a minha cama. Fiquei quase um ano nesta cela. No começo, havia disponibilidade de água nas pias por 24 horas, mas com o tempo houve racionamento e a água era liberada em dois períodos do dia, cada um de três horas. Nesses intervalos, a gente enchia garrafas de plástico para passar a noite.

Regras do cárcere

O presídio era dominado por uma facção. A primeira lição que me deram era que eu não poderia assobiar ali. Isso, para eles, era sinal de que você estava chamando atenção dos agentes. A um deles era dado o cargo de “disciplina”. Essa pessoa chegou até mim para perguntar o motivo pelo qual estava ali. Lá, você tem que agir com total transparência. Se eles descobrirem que você está ali por estupro, abuso de crianças, eles já te eliminam na mesma noite. Matam sem dó.

A segunda pergunta que faziam era sobre sua orientação sexual. A depender da resposta, eram encaminhados para o “seguro” ou poderiam ficar, mas submetidos a homofobia. Eles deixavam conviver, mas o comparsa não poderia dar pinta. A maioria escolhia ir para o seguro. Para lá iam os homossexuais, os estupradores, os pedófilos, os caguetas ou aqueles que violavam o estatuto da facção. Ir para o seguro era a pior coisa que poderia acontecer lá dentro.

Dentro do inferno, era o pior lugar.

Bastava dizer o artigo, que os outros sabiam dizer qual o tipo penal. A falta de agentes no pavilhão dava liberdade para que os presos agissem como quisessem.

Além do risco de ser vítima de agressões, havia outro medo que passava pela cabeça de qualquer um ali: o de ficar doente. Se um preso precisasse de atendimento médico, os agentes demorariam. A comunicação era feita de uma cela gritando para outra até o recado chegar. Demoravam 30 minutos, uma hora, e às vezes chegavam raivosos, bravejando. Lá dentro, tive uma série de doenças, como herpes-zóster, que tem como sintoma bolhas que podem se espalhar pelo corpo todo.

Mesmo fora do cárcere, muito tempo depois continuo o tratamento de tuberculose que peguei no presídio. Eu tive um pulmão completamente comprometido e o outro [estava com] 50%. Quase morri.

A gente ficava na cela durante 22 horas. Nos finais de semana, se não tem visita, você fica o dia inteiro ali. Eu não recebia nenhuma.

Havia vários problemas de acesso à alimentação ou itens de higiene. A última refeição que fazia no dia era às 17h, depois disso apenas às 8h da manhã seguinte. Sabonete ou pasta de dente eram itens de luxo. Para ter acesso a eles, teria que comprar de outros presos. Os valores eram estabelecidos em uma tabela pela facção. Os presos não podiam manipular os preços segundo a regra de oferta e demanda. Tudo tinha um preço determinado lá dentro.

A pior lembrança que guardo é de um episódio de agressão que sofri nas mãos dos agentes, tudo por uma invenção de outro preso. A denúncia era que eu estava tramando contra eles, que decidiram me dar uma dura e, em seguida, me jogaram numa solitária.

Permaneci preso até março de 2020. A antecipação da minha soltura ocorreu devido à pandemia. A decisão foi para todos que não tinham falta grave ou estavam em regime semiaberto e aberto.

Fui solto sem aviso e orientado a pegar uma roupa qualquer numa caixa de papelão. Saí sem documentos e sem dinheiro. Caminhei 5 km até o centro da cidade. Enquanto andava, um amigo, que também esteve preso, me reconheceu. Conversamos e ele me ofereceu acomodação por alguns dias.

No início da pandemia, não havia ônibus para ir embora para casa. Consegui ir de Pouso Alegre até Belo Horizonte e lá, sem dinheiro, dormi uma semana na rua, na frente do Mercado Central. Já estava no meu limite quando busquei ajuda da assistência social e, só então, consegui ir embora para o Espírito Santo.

Pena de multa e liberdade suspensa

Na última audiência, em fevereiro de 2022, soube de mais uma condenação que recebi pelo crime de tráfico de drogas: uma multa penal no valor de R$ 27.804,00, que devo parcelar ao longo de oito anos. Enquanto não quitar, alguns dos meus direitos permanecem suspensos. Não posso regularizar os documentos, tirar título de eleitor, ter uma conta bancária em meu nome ou me registrar em algum programa assistencial. Se a multa não for paga, é como se eu não tivesse cumprido a minha condenação. Como consequência desse valor pendente, não pude votar nas últimas eleições.

Sou um cidadão incompleto.

A pessoa sai da cadeia com uma multa de R$30 mil, com título de eleitor bloqueado. Assim, ele não pode arrumar emprego, não pode abrir uma empresa em seu nome. Como o Estado brasileiro espera que essa pessoa retome sua vida de forma legal? Parece que fazem isso para que esse cidadão retorne a esse ciclo. Ele não pode fazer nada, o sistema inteiro está errado.

Na sessão com o juiz, em fevereiro, tentei apelar. Disse que não tive acesso a um defensor público no início do processo e que não tive informação sobre a dívida. O juiz afirmou que aquele não era mais o momento de discutir esses detalhes. “Você tinha que ter falado isso na época”, ele disse. A única opção restante foi aceitar os termos de parcelamento.

Estava inconformado, então passei a pesquisar sobre o assunto. Achei uma reportagem que falava sobre o trabalho da ONG Reflexões da Liberdade. Escutei a história de Emerson Ferreira, que também esteve preso e condenado a uma pena de multa, e decidi acioná-los. Durante um ano não tive nenhuma resposta, até que um dia, quando já tinha esquecido, me ligaram e ofereceram apoio terapêutico. Fui avisado que a instituição daria início a um projeto para ajudar egressos no processo de reintegração e também de revisão da pena de multa.

Hoje, ainda aguardo uma mudança. Minha esperança é o reconhecimento da minha cidadania italiana e deixar todas essas memórias para trás. Não sinto que sou brasileiro, ou cidadão de parte alguma. É como se eu fosse um apátrida. Não tenho pátria porque não tenho nomes de pais nascidos no Brasil.

*O nome foi alterado para preservar a identidade do entrevistado

Entrevistas e depoimentos por Humberto Maruchel Tozze e edição por Thiago Ansel