Desde terça (14) cidades potiguares foram alvo de ataques com queima de ônibus, depredação e interrupção de serviços; “para os presos, se o Estado não ouve por bem, vai ouvir através da violência”, explica Juliana Melo, da UFRN

Até a publicação desta reportagem, o Rio Grande do Norte chegou ao terceiro dia seguido de ataques a ônibus, comércios, veículos, garagens e prédios públicos, que começaram na madrugada de terça-feira (14/3), em ao menos 28 cidades. O transporte público foi interrompido e aulas em universidades públicas foram canceladas. Em algumas cidades, as aulas da rede pública também foram suspensas e unidades de saúde fechadas. A governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou a criação de um gabinete de crise e solicitou reforços da Força Nacional, que chegou no estado na quarta-feira (15/3) com 200 policiais por determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública Flavio Dino.

Um funcionário de uma empresa de ônibus de Natal e um motorista em Macaíba foram baleados. Os criminosos também ameaçaram de morte a população caso denunciassem os ataques. Um homem suspeito de ter ordenado os ataques foi morto pela polícia.

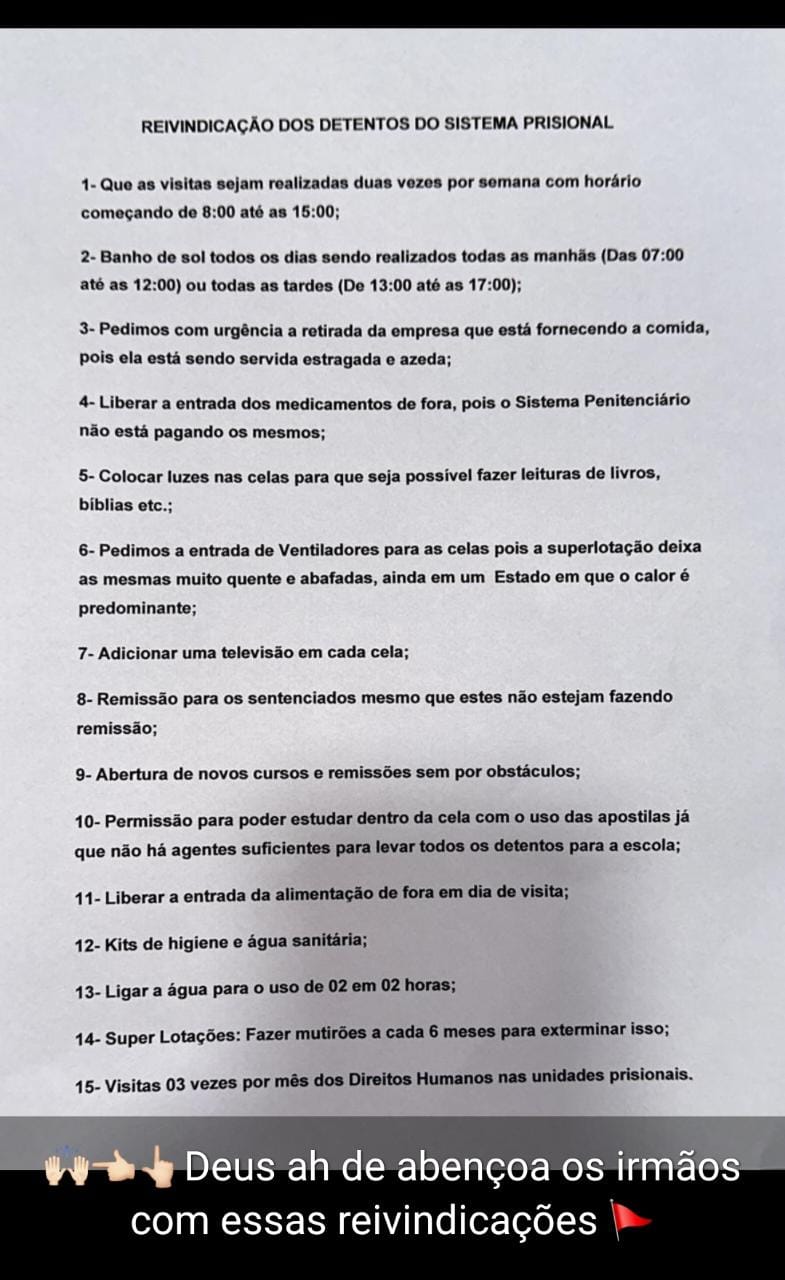

De acordo com “salves”, jargão de grupos criminosos para recado, atribuídos à facção Sindicato do Crime (SDC), mas que não foram passíveis de verificação, as ações de vandalismo são para reivindicar melhorias nas prisões potiguares, como retorno da visita íntima, substituição da empresa que fornece alimentos pois a comida estaria sendo entregue “azeda” e “estragada”, luzes e ventiladores nas celas, kits de higiene, permissão para estudar com apostila dentro das celas pois não haveria agentes suficientes para levar os detentos para escolas, liberar que familiares levem alimentos de fora no dia de visita e disponibilizar água de duas em duas horas, entre outros.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) do RN, coronel Francisco Araújo, apontou, de início, que os ataques seriam uma resposta do crime organizado devido às operações policiais que resultaram nas prisões de lideranças da facção e apreenderam drogas e armas. Depois, acrescentou que a ordem partiu da penitenciária de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, e a motivação seria por melhorias no sistema prisional. “Essa parte que foi divulgada por uma organização criminosa reclamando do sistema [prisional] está mostrando que o sistema é um sistema seguro, organizado e nós não iremos flexibilizar nenhuma ação dentro do sistema pra facilitar situação de apenado”, disse à imprensa.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) determinou ainda na terça-feira a suspensão da visita de familiares e atendimento para advogados em todas as unidades prisionais, o que gerou protesto de familiares em Natal, que também cobravam por melhores condições nos presídios. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também autorizou o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária para fazer a custódia e vigilância de presos por 30 dias. Algumas lideranças foram transferidas para unidades federais.

Ao mesmo tempo, as autoridades têm atribuído as motivações dos ataques como um pedido por “regalias”. O secretário da Seap, Helton Edi Xavier, declarou que maus-tratos “é um tema que ocorre pontualmente em qualquer presídio do mundo inteiro” e que as denúncias são esporádicas. “De vez em quando, temos notícia que ocorreu em um lugar ou outro, mas não existe isso de forma estrutural como eles querem mostrar. O que existe são os protocolos de segurança e disciplina, que são necessários para a segurança deles e dos próprios policiais”, disse em entrevista coletiva. Ele também negou o fornecimento de comida estragada.

Contudo, não é o que acontece, segundo o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), que é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. De acordo com o UOL, um relatório que será publicado nos próximos dias indica uma série de violações de direitos humanos, como doenças, comida estragada e tortura, em cinco unidades prisionais inspecionadas pelo órgão entre 21 e 25 de novembro de 2022, dentre elas a Penitenciária de Alcaçuz, que foi palco de um massacre em janeiro de 2017 com 26 mortos após uma investida de presos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) contra o Sindicato do Crime.

“Em 16 anos de experiência na área [de segurança pública], nunca havia presenciado uma situação tão desumana. O que vimos é realmente chocante. Em literalmente todas as celas que entramos tinha no mínimo uma pessoa machucada. O severo nível de tortura praticada nas unidades prisionais, sobretudo em Alcaçuz, nos deixou muito impressionados”, disse ao Poder360 Barbara Coloniese, que integra o MNPCT.

Para Juliana Gonçalves Melo, antropóloga, pesquisadora do sistema prisional e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), os ataques, que já aconteceram de forma parecida desde 2016, são formas que a massa carcerária encontrou para ter suas solicitações atendidas. “Os presos não querem comer caviar, eles querem um alimento que não estrague e não faça mal”, aponta.

“Eles pensam que], se o Estado não me ouve por bem, ele vai me ouvir através da violência. Se eu fizer a greve de fome, ninguém vai ligar. Se eu fizer culto religioso, ninguém vai ligar. Se eu fizer passeata, ninguém vai ligar. Agora, se eu começar a fazer ataques, isso chama a atenção”, explica.

E mais, que a situação chegou num ponto limite em que a rivalidade entre PCC e Sindicato do Crime, que chegou ao auge em 2017 e permanece com planos de vingança, teve uma trégua, segundo a pesquisadora. “É um aceno para que se esqueça esse tempo, essa rivalidade, para que todos lutem por melhoria no sistema porque eles estão reivindicando que todos estão sofrendo desde 2017 e que nada avançou no sentido das pautas reivindicatórias deles”, afirma.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, essa hipótese também é apurada pelo Ministério Público do Rio grande do Norte (MPRN). À reportagem, a assessoria do órgão não confirmou pois as investigações tramitam em sigilo e que instaurou inquérito para investigar as denúncias do MNPCT. “Até o momento, a causa apontada é a insatisfação dos detentos com a ausência de regalias, inclusive visitas íntimas, o que não é previsto na Lei de Execuções Penais. Insatisfações outras, até o momento, têm sido ventiladas aparentemente como narrativas para justificar o movimento criminoso”, informou o órgão em nota.

A Ponte procurou a Seap, mas não teve retorno. A Sesed informou que, até a manhã desta quinta-feira (16/3), 66 pessoas foram presas e houve a apreensão de 16 armas de fogo, quatro armas de brinquedo, 50 artefatos explosivos, 10 galões de gasolina, cinco motos, dois carros, além de dinheiro, drogas, munições e produtos de furto.

Em entrevista à Ponte, Juliana Melo destrincha a geopolítica do crime no Rio Grande do Norte e explica como o Massacre de Alcaçuz influenciou na escalada de violência.

Ponte — Essa não é a primeira vez que cidades do Rio Grande do Norte são alvo de ataques como aconteceram nesta semana. Esses episódios estão relacionados? O que está por trás dos ataques que começaram na madrugada de terça-feira?

Juliana Gonçalves Melo — A meu ver, eles têm, sim, uma relação de continuidade, ainda que existam peculiaridades em cada situação. Por exemplo, em 2015 a gente tinha a instalação de bloqueadores de celulares no Presídio Estadual de Parnamirim e, a partir disso, teve uma revolta no sistema [prisional] e tivemos ataques em prédios públicos, a ônibus etc. Esses eventos, de uma forma geral, estão vinculados à questão prisional. Por um lado também é uma mensagem de força, de poder que as facções tentam demonstrar, e, ao mesmo tempo, demandas por melhorias dentro do sistema prisional que, no Brasil, é horrível. Nosso sistema prisional é um sistema marcado por inúmeras violações de direitos elementares, entre eles o direito à própria vida, como aconteceu no Massacre de Alcaçuz, em 2017, que é um momento superimportante para entender um pouco desse contexto no Rio Grande do Norte.

Ponte — Por quê?

Juliana Gonçalves Melo — O Massacre de Alcaçuz foi avisado. Os familiares avisaram que ia acontecer, mandaram ofícios para a Secretaria de Justiça. Os ofícios foram arquivados e o massacre aconteceu com 27 mortos oficialmente e uma lista muito maior de desaparecidos. E esses ataques vêm com a perspectiva de denunciar violações no sistema prisional que tiveram uma intensificação muito forte a partir do Massacre de Alcaçuz. Em 2017, o Presídio de Alcaçuz tinha cinco pavilhões. O quinto pavilhão era ocupado pelo PCC, que consegue pular para o pavilhão quatro, onde estava o Sindicato do Crime, e assassina todo mundo que estava ali. Poucos conseguiram fugir pelo telhado e a gente teve uma situação de guerra que se estendeu por quase 10 dias. Eu começo a trabalhar e a pensar na questão faccional com a Natalia [antropóloga Natalia Firmino Amarante, que foi orientada por Juliana em uma dissertação de mestrado sobre o Sindicato do Crime] nesse contexto.

A gente acompanhou as famílias do lado de fora durante esses 10 dias porque o Estado só queria que os presos não fugissem, mas cortou água, cortou luz, cortou alimentação e deixou que eles se degladiassem por pelo menos seis dias até que um muro fosse estabelecido. Depois que se reestabeleceu o controle do sistema prisional, a gente tem instauração de um sistema disciplinar extremamente rígido, marcado pela tortura. Eu tentei denunciar várias vezes em 2017, em 2018, inclusive passei por situações que me colocaram em ameaça. Os presos denunciavam, por exemplo, alimentação insuficiente, privação água, falta de acesso a remédios.

As visitas íntimas foram cortadas e hoje é algo visto como regalia, que eles [presos] não deveriam nem pensar a respeito. Qualquer alimento foi proibido de entrar naquele contexto, foram muitas torturas e espancamentos, tortura com choque elétrico, celas superlotadas, ser obrigado a ficar horas em posição de “procedimento”, que é você sentar no chão, colocar sua cabeça entre os joelhos e colocar as mãos na nuca e os agentes penitenciários saíam batendo com cassetete para quebrar os dedos deles. Tudo isso foi denunciado, inclusive pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

A gente não tem uma melhoria desse quadro. Alcaçuz hoje é uma prisão modelo em termos de arquitetura, ela está limpa, está bem pintada. Hoje em dia você tem uma configuração diferente porque Alcaçuz era vista como um “queijo suíço”, os presos fugiam fácil, tinha venda de fuga, muitos celulares e hoje você não tem nada disso lá. Celas que não têm tomada, então se quiser carregar um celular, não vai conseguir, mas, ao mesmo tempo, imagine que você more numa cidade que faz mais ou menos 30 graus o tempo todo e você tem que ficar lugar com 40 pessoas onde cabem seis sem nenhuma ventilação e você não pode ligar um ventilador?

Depois de Alcaçuz, várias lideranças foram presas, mas também teve a Covid-19, que foi um momento importante que afetou o crime e isolou ainda mais os presos dentro das prisões porque nem as famílias tinham acesso direito a esses presos. A gente está vendo a explosão desse grito de violência agora. A mídia local diz que os presos estariam se rebelando por regalias, como se fosse uma coisa irrisória, como se fossem massa de manobra também de grupos locais. Uma das coisas que eles estão pedindo, por exemplo, é a substituição da empresa que entrega alimentos pois os alimentos são insuficientes ou chegam apodrecidos, azedos, então eles não conseguem comer ou passam mal.

Eles pedem a volta da visita íntima, eles pedem para que algum familiar possa de novo levar algum alimento para a prisão porque se deixava antes uma vez por semana o familiar levar uma fruta ou um prato e isso é importante não só em termos nutricionais, mas afetivos. Eles pedem remição de pena pela leitura, mais oportunidade de trabalho, para que os seus familiares sejam recebidos de uma forma menos humilhante, menos vexatória e mais digna. E eles sabem que, quando fazem esse tipo de coisa, a repressão vai vir forte, como já está acontecendo. A Força Nacional já foi convocada e geralmente é sempre a mesma história: tem um ataque, chama-se a Força Nacional, tem várias prisões, familiares apanham de policiais por protestar, familiares são presos, a mídia local esquece e se volta de novo aquele sistema marcado pela tortura.

Ponte — O noticiário tem apontado que a ordem dos ataques partiu do Complexo Penitenciário de Alcaçuz. Só lá houve maiores restrições ou afeta o sistema prisional potiguar como um todo?

Juliana Gonçalves Melo — Esse presídio foi um verdadeiro campo de concentração, pelo relato dos familiares, mas um grande foco de denúncia, por exemplo, é o presídio em Ceará-Mirim, que atualmente é considerado um lugar em que os presos estão sendo bastante torturados. As famílias fazem denúncias em relação a isso, mas as famílias são criminalizadas, tidas como mentirosas e as denúncias não avançam. Você tem o Presídio Mário Negócio, em Mossoró, que eles sempre falam da questão da fome, que a comida vem apodrecida. E isso tá criando uma hierarquia também entre eles, então tem um preso que não consegue comer e compra do outro que consegue comer menos da metade da quentinha dele por 50 reais. Não é só em Alcaçuz. Alcaçuz é considerado um berço, uma prisão simbólica para o Sindicato do Crime, um lugar de destaque e é a maior prisão do estado. Os presos não querem comer caviar, eles querem um alimento que não estrague e não faça mal. [Eles pensam que] se o Estado não me ouve por bem, ele vai me ouvir através da violência. Se eu fizer a greve de fome, ninguém vai ligar. Se eu fizer culto religioso, ninguém vai ligar. Se eu fizer passeata, ninguém vai ligar. Agora, se eu começar a fazer ataques, isso chama a atenção.

Ponte — O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Francisco Araújo, disse de início que os ataques estariam relacionados a operações policiais que prenderam lideranças do Sindicato do Crime e apreenderam drogas e armas. Isso de fato pode ser uma das motivações?

Juliana Gonçalves Melo — Desde 2017 estão apreendendo drogas e armas e prendendo lideranças. É mais do mesmo. São gotas de um copo cheio. De outubro para cá, aumentaram muito os assassinatos nas periferias. Tem os grupos de extermínio também. Outra coisa é que se pensou que, enfim, eles [presos] poderiam receber alimentos da família e que iria voltar a visita íntima, mas isso foi frustrado. Existe muita resistência do Sindicato dos Agentes Penitenciários em relação a isso também.

Ponte — Esses ataques coordenados desde 2016 mostram que o Sindicato do Crime está se aperfeiçoando?

Juliana Gonçalves Melo — Eles pegam o modelo do crime organizado que vem com o Comando Vermelho, com o PCC, que é quem chega primeiro nas prisões, que chegou com esse modelo e fez os primeiros “batismos”. Antes da chegada do PCC, a gente tinha outra dinâmica. Por exemplo, um senhorzinho que plantava maconha e vendia solto, ou briga de família de uma rua contra outra rua. Você não tinha essa dinâmica de crime organizado como o PCC. O PCC chega devagar em 2006 e vem com uma estrutura de “você paga uma mensalidade que, assim quando você for preso, a gente vai te ajudar com advogado”. [De tratar como] “Você não é um verme, você é irmão.”

Só que o PCC cobra uma mensalidade muito cara para o crime no Rio Grande do Norte. Ainda tinha uma questão que se fosse decretada a morte de alguém, essa decisão vinha de São Paulo. Inclusive a Natalia coloca essa história na dissertação dela, do Berg Neguinho [traficante], que era querido pelos presos e que uma pessoa [do PCC] de São Paulo manda assassinar. Isso gera uma revolta e as pessoas que eram do PCC rasgam a camisa e criam o Sindicato do Crime em 2013. Eles criam um estatuto dizendo “aqui quem manda no crime não é nenhum sulista, não é nenhum paulista, aqui quem manda é a gente e a gente vai fazer o certo”. E começa uma disputa por conta de droga nos presídios de uma forma não tão dramática, só que com massacre de Alcaçuz você tem o auge dessa rivalidade que vai transbordar para as ruas, com muitas mortes.

Ponte — E como está essa questão da rivalidade com os ataques recentes?

Juliana Gonçalves Melo — O que a gente está vendo de um modo muito temporário, muito restrito, é um aceno para que se esqueça esse tempo, essa rivalidade, para que todos lutem por melhoria no sistema, porque eles estão reivindicando que todos estão sofrendo desde 2017 e que nada avançou no sentido das pautas reivindicatórias deles. Eu pensei que essa rivalidade não teria fim tão cedo porque tem uma memória muito forte do massacre, uma tentativa de vingança. Foi uma guerra que não ficou só nas prisões, ela se estendeu para as ruas e muitas pessoas foram mortas. Eu não sei dizer se é uma paz temporária, se a rivalidade ainda é a mesma, mas o “salve” coloca que é um momento de união porque eles estão percebendo que o Sindicato não tem força sozinho para levar essa mensagem de forma mais efetiva. Mas se é uma união temporária, falsa, a gente ainda não tem elemento ainda para falar, precisa de um tempo para refletir. Talvez seja uma união estratégica. O PCC não está tanto em Natal, ele está mais deslocado para Mossoró, então é tudo muito novo, muito complexo e eu não imaginava que isso poderia acontecer tão cedo.

É o que os “salves” estão dizendo. A facção mais forte no Rio Grande do Norte é o Sindicato do Crime. Eu não vi nenhum “salve” do PCC sobre essas questões que estão acontecendo em Natal.

Ponte — Essas são as únicas facções que atuam mais fortemente no estado?

Juliana Gonçalves Melo — Sim. A gente tem a presença do GDE [Guardiões do Estado, do Ceará], tem presença da Família do Norte [do Amazonas], tem outras facções que tentaram se estabelecer, mas que foram diluídas. Mas as duas mais fortes são essas. Por exemplo, o Sindicato do Crime ideologicamente está associado ao Comando Vermelho. Então tem todo esse jogo aí que envolve o Brasil como um todo.

Ponte — A governadora Fátima Bezerra (PT) assumiu pela primeira vez em 2019, dois anos após o massacre, e foi reeleita em 2022. Como a gestão dela afetou essa questão no sistema prisional?

Juliana Gonçalves Melo — A perspectiva é de que as coisas fossem melhorar porque [o partido] tem mais sensibilidade com a questão dos direitos humanos, das desigualdades sociais. Mas, assim como o presidente Lula não vai conseguir fazer tudo que ele quer porque está envolvido por um Congresso e cheio de amarras, a Fátima também não conseguiu avançar muito nessa pauta. Ela deu algumas sinalizações e tem um processo de abertura no sistema para remição de pena pela leitura que está em andamento, mas não foi ainda concretizado de forma efetiva. E ela acaba sendo também refém de velhas lógicas que existem ali e que são totalmente contrárias à perspectiva de direitos minimamente assegurados aos presos. Essa questão tem que ser colocada. Eu vejo o governo do PT bem intencionado, mas amarrado por várias estruturas que impedem um movimento mais livre. A gente sabe que a questão prisional é um grande tabu na sociedade.

Ponte — Pergunto também porque as pessoas foram colocadas pela governadora na Segurança Pública e na Secretaria de Administração Penitenciária, que são o Coronel Araújo e Helton Edi Xavier, deram declarações nesse sentido de que os presos querem regalias. O secretário Helton declarou que os maus tratos não acontecem de forma estrutural e que ocorrem “pontualmente” em qualquer presídio. No que isso acarreta?

Juliana Gonçalves Melo — Eles estão na posição deles, eles têm outras visões, outras interpretações. Não me cabe julgá-las. Estão fazendo política e estão dentro de constrangimentos próprios que são do mundo da política e que eu não tenho como mensurar nem falar muito. Mas falar em “regalias” é um reducionismo de fato. Pode ser que uma ou outra possa ser considerada regalia, como “quero ter acesso a uma apostila para estudar para poder entrar na faculdade”. Isso pode ser visto como regalia, agora, tem coisas que são essenciais, como, por exemplo, “eu não quero ser torturado”, “eu não quero que a minha família seja humilhada”. A pena é individual. “Eu não quero comer uma comida podre”. A fome é uma questão muito presente em todo o sistema potiguar que também faz parte de um sistema nacional. A gente acabou de vir de um governo que era totalmente contra qualquer possibilidade de melhoria no sistema prisional.

Também é reduzir muito [a discussão] de que a tortura não é sistemática. Desde o Massacre de Alcaçuz, as prisões foram fechadas para pesquisadores. Você também não sabia o que acontecia durante a pandemia de Covid-19 porque as famílias falavam apenas por videoconferência. As famílias sempre denunciaram isso e nunca foram ouvidas. E quando eu comecei a denunciar isso, enquanto branca, universitária, brasiliense, tudo isso influencia. Eles [Estado] falaram que eu era histérica e mentirosa. O que eu entendi é que é de conhecimento geral que a tortura existe, mas é importante que se mantenha um véu e esses ataques tiram esse véu. Não se quer no Estado falar que existe facção, não se quer falar que existe tortura.

Ponte — Que medidas deveriam ser tomadas para encerrar os ataques?

Juliana Gonçalves Melo — Acho que se deveria estabelecer melhorias dentro do sistema, poder entrar alimento [enviado por familiares] de novo, fortalecer as políticas de reinserção através da remição de pena pela leitura, pelo trabalho. Cobrar do Ministério Público e da Defensoria Pública uma atuação mais eficaz em relação à proibição de de tortura. Eu acho que isso seria muito importante, para escutar os familiares com respeito, com simetria, e não julgá-los como se fossem criminosos. A base de tudo também é a educação porque sete de cada 10 presos não tem nem ensino fundamental.

Eu acho que o brasileiro precisa repensar a relação com a prisão porque pensa que a prisão é algo muito distante, que ela não está conectada com a nossa vida aqui fora. Ela está o tempo todo conectada e, quanto pior uma prisão, mais violenta é a nossa sociedade. Quem defende melhorias na prisão está defendendo uma sociedade menos violenta. Mas em termos mais específicos para agora, é necessário uma atuação mais vigilante, mais fiscalizadora em relação a essas violações que já acontecem há muitos anos. Não é coisa nova, é um ciclo que se repete. E, provavelmente daqui a alguns anos, vamos estar tendo essa mesma conversa aqui.