Manifestação de ONGs e parentes das vítimas marca audiência que ocorre na próxima terça-feira (25) e pode resultar no julgamento de 12 policiais militares envolvidos na morte de 9 jovens em 2019

Caminhar pelas ruas de São Paulo clamando por justiça tornou-se rotina na vida da pesquisadora Maria Cristina Quirino, 43 anos. Há três anos e sete meses ela veste uma camiseta que estampa o rosto do filho Denys Henrique e articula manifestações frequentes para cobrar respostas pela morte do adolescente de 16 anos e de outros oito jovens mortos pela ação dos militares do 16º Batalhão da Polícia Militar no baile da Dz7 na comunidade de Paraisópolis, região sul de São Paulo, em 1º de dezembro de 2019. O episódio ficou conhecido como Massacre de Paraisópolis.

Desta vez, os protestos ganharam novo contorno. O caso, que continua sem um desfecho, terá sua primeira audiência na justiça. No próximo dia 25 de julho (terça), inicia-se a fase de produção de provas do processo criminal, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Essa é a fase de instrução e servirá para ouvir testemunhas de acusação e familiares das nove vítimas do Massacre.

A expectativa é que o caso vá a júri popular, com cidadãos designados para compor o Conselho de Sentença. Isso acontece se, na decisão desta primeira fase, ocorra a esperada pronúncia: quando o juiz expressa a sua convicção quanto à ocorrência de crime doloso contra a vida e quanto à presença de “poderosos indícios de sua autoria”.

Essa expectativa motivou as famílias, além de entidades e ativistas, a se reunirem na tarde deste sábado (22/07) em uma marcha dentro da comunidade de Paraisópolis, local onde os jovens foram mortos.

Os familiares reivindicam a reversão da absolvição de 19 policiais militares que participaram da operação e que todos os 31 envolvidos no Massacre sejam levados à júri popular. Eles ainda exigem que a Secretaria da Segurança Pública conclua as apurações administrativas contra os agentes da segurança pública que tiveram participação no episódio.

“Nossa maior revolta é que, dos 31 policiais, só 12 foram denunciados por homicídio doloso” afirma Maria Cristina, à Ponte, presente no protesto. “Enquanto não tem justiça, a gente não tem paz. Foi uma ação ordenada, arquitetada, isso é inaceitável. Enquanto eles estão soltos, eles continuam matando outras pessoas.”

Fernanda dos Santos Garcia, 30 anos, irmã de Dennys Guilherme dos Santos Franco (sem relação com Denys Henrique), morto na festa aos 16 anos, critica a morosidade das investigações do caso, que para ela, desde o início vem sendo tratado com descaso. “Estamos aqui distribuindo panfletos e nos articulando para algo que já deveria ter sido julgado”, afirma, também dizendo que não houve nenhum tipo de apoio do Estado após as mortes. “O que o Estado puder nos dar ainda é pouco e o que ele pode nos dar ele ainda não deu, que é a justiça.”

Aos 68 anos, Maria Aparecida Vitalino, avó de Gustavo Cruz Xavier, o mais jovem a ser executado, com 14 anos, lembra que o neto era brincalhão e estaria fazendo 18 anos neste final de semana. “Noite e dia eu lembro dele. Hoje estaria fazendo 18 anos. Tinha 14 quando morreu. A gente nunca vai esquecer, não tem como. O Estado não nos ajudou em nada.”

Até que o julgamento de todos os agentes de segurança pública envolvidos nos crimes, Fernanda pretende seguir se mobilizando e conscientizando a população sobre a violência policial para que não ocorram novos casos. “Até para que não venham outros casos, embora eu acho difícil, porque historicamente é recorrente. Enquanto a gente conseguir conscientizar a população de que a polícia mata sim, de que a polícia mente sim, nós estaremos aí.”

O ato caminhou até a Viela Três Corações, na qual aconteceram sete das nove mortes do massacre, quando mais de mil de jovens foram encurralados pela PM no espaço reduzido e isso levou a sete mortes por sufocamento. No que a imprensa da época noticiou como “pisoteio”.

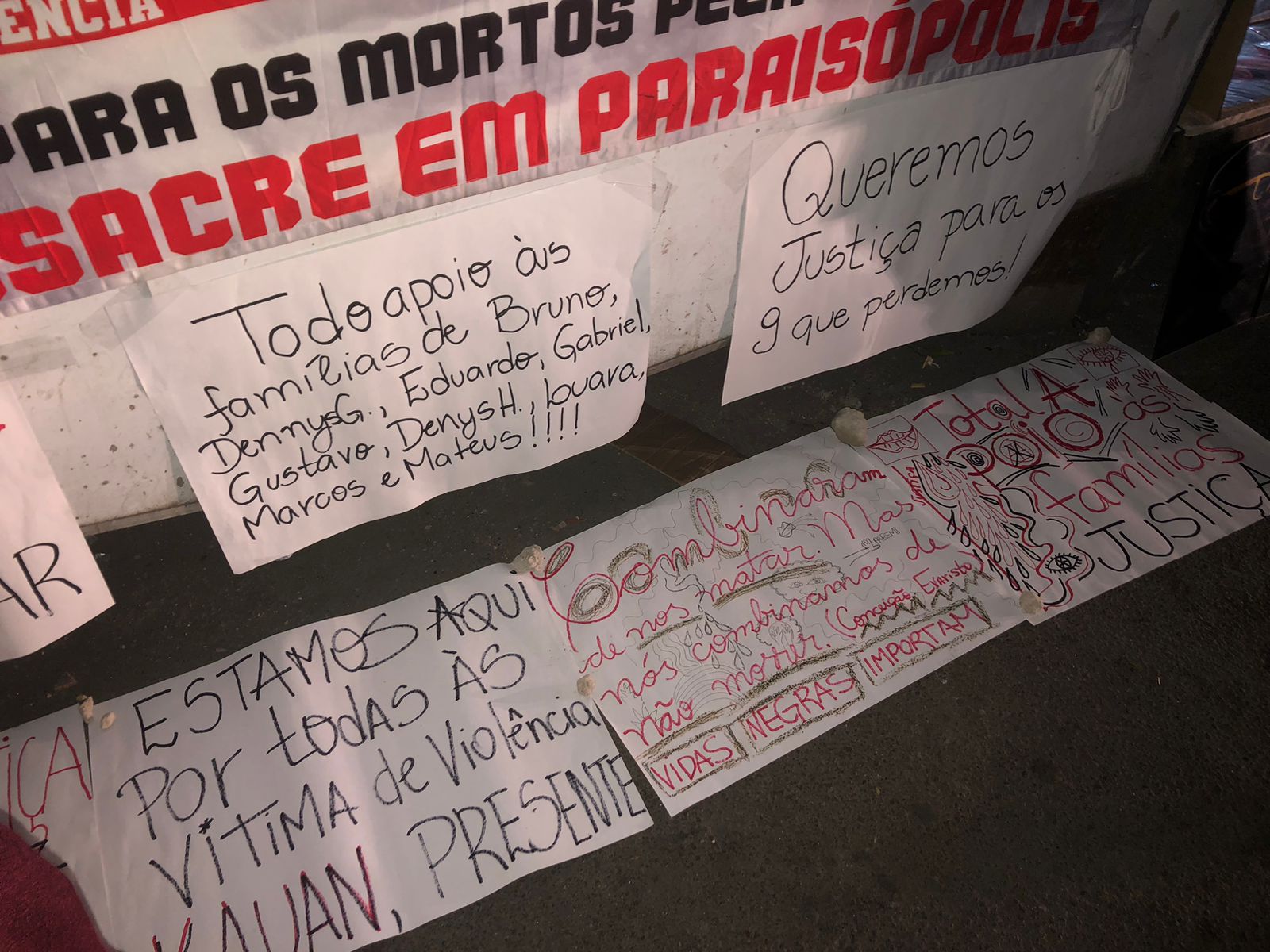

Durante o ato, manifestantes colaram cartazes pedindo justiça num trailer em frente à viela e distribuíram panfletos aos moradores de Paraisópolis.

Segundo o pastor e líder comunitário Igor Alexsander Gonçalves, 29 anos, presente no ato, a repressão e a violência policial continuam fazendo parte do cotidiano dos moradores. “Eles não deixam de atuar, estão fazendo da mesma forma. Independente de quem seja, se ele tá curtindo na frente de um bar ou se tá saindo da igreja, você apanha do mesmo jeito só pelo fato de ser favelado.”

Gonçalves trabalhava voluntariamente com pronto atendimento nos bailes, ajudando os jovens que passavam mal por uso abusivo de álcool e outras substâncias. Ele estava no dia do massacre e se lembrou das ações policiais na Viela Três Corações após a repressão violenta. “Logo após o ocorrido, os policiais quebraram um cano de água, limparam a viela com os corpos ainda nela, tem gente que nem passa mais na viela, as casas ao redor não são mais alugadas.”

Segundo o religioso, além do direito à vida, o direito ao acesso à cultura e lazer foram também violados. “Imagina um jovem que trabalha a semana toda, ele ganha uma mixaria e sofre preconceito. Quer sair para se divertir no final de semana e é abordado, leva tapa na cara, apanha, morre só por querer expressar a cultura dele. A gente só vai poder falar que a favela venceu de verdade quando realmente houver justiça.”

Outras sequelas do Massacre foram as mudanças na própria economia de Paraisópolis, já que muitas pessoas trabalhavam no baile da Dz7 e assim garantiam uma renda extra, lembra o pastor: “Era a dona Maria que vendia o cachorro quente, o seu João que vendia o drink, um menino que tava ali vendendo cigarro e balas, isso complementava a renda dos moradores e a partir do momento que aconteceu o fato o baile foi se acabando e hoje não tem”. Ele calcula que na época o evento atraia cerca de 12 mil pessoas.

As famílias ainda produziram um manifesto que recolhe assinaturas de entidades da sociedade civil para assegurar que todos os envolvidos sejam levados à júri popular, para que respondam pelo massacre.

A manifestação pacífica seguiu até meia noite, concluida na avenida Hebe Camargo.

Entenda o caso

As vítimas que saíram para se divertir e não puderam voltar para casa foram: Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos; Bruno Gabriel dos Santos, 22; Eduardo Silva, 21; Denys Henrique Quirino da Silva, 16; Mateus dos Santos Costa, 23; Dennys Guilherme dos Santos Franco, 16; Gustavo Cruz Xavier, 14; Gabriel Rogério de Moraes, 20; e Luara Victoria de Oliveira, 18. Além disso, outras 12 pessoas ficaram feridas durante a dispersão em que foram utilizadas bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Passados mais de três anos desde que as imagens de violência promovida pela PM paulistana no baile inundaram as redes sociais, a realidade em Paraisópolis ainda é a mesma.

O caso envolvendo as mortes ocorridas em Paraisópolis é apurado em duas esferas criminais: a da Justiça comum e a da Justiça Militar. Na comum, doze policiais são acusados pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) pelo crime de homicídio com dolo eventual, no qual se assume o risco de matar e um por expor pessoas ao perigo, com agravantes de motivo fútil, com emprego de meio cruel e concurso de agentes (quando mais de uma pessoa participou do crime).

No final do ano passado foi lançado o relatório “O Massacre no Baile da DZ7, Paraisópolis. Relatório 1: Chacina Policial, Institucionalização do Caso e a Dinâmica dos Fatos Segundos as Evidências” produzido pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) da Unifesp, junto ao Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos (NECDH) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e do Movimento de Familiares das Vítimas do Massacre em Paraisópolis. O estudo apresenta uma análise multidisciplinar sobre as mortes dos nove jovens e reconstrói a dinâmica dos fatos segundo as evidências.

O levantamento conclui, entre outras coisas, que houveram falhas na perícia, que não houve pisoteamento e que os policiais renunciaram à qualquer possibilidade de salvamento das vítimas ao negar-lhes os primeiros socorros adequados à situação em que elas estavam. Diz também que “a dinâmica de cerco de violência em torno ao público, ao criar ambiente de terror e risco à vida para a dispersão, produziu a compressão dos corpos uns contra os outros na multidão ao ponto de provocar, em 9 pessoas, um processo de asfixia mecânica por sufocação indireta.”

Os estudos apontam ainda que os adolescentes já chegaram mortos ao hospital e que aguardaram 34 minutos para serem resgatados. Conclui que os militares mentiram que as vítimas solicitaram socorro quando já estavam caídas no chão e que foram impedidos de realizar os primeiros socorros porque estariam cercados. De acordo com o relatório, somente uma ambulância foi liberada pelos policiais para prestar atendimento no local, por conta disso as vítimas acabaram sendo levadas pelos próprios policiais à Unidade de Pronto Atendimento do Campo Limpo.

Os policiais denunciados pelas nove mortes são Aline Ferreira Inácio, João Carlos Messias Miron, Luís Henrique dos Santos Quero, Rodrigo Almeida Silva Lima, Marcelo Viana de Andrade, Marcos Vinícius Silva Costa, Leandro Nonato, Paulo Roberto do Nascimento Severo, Gabriel Luís de Oliveira, Anderson da Silva Guilherme, Matheus Augusto Teixeira e José Joaquim Sampaio. Já o PM José Roberto Pereira Pardim é réu pelo crime de explosão, ele teria lançado bombas na Rua Manoel Antonio Pinto, onde pessoas estavam reunidas.

Segundo informações da Ouvidoria das Policias de SP, os políciais envolvidos ainda integram a corporação, uma vez que a Corregedoria da Polícia Militar entendeu, em relatório de 2020, que não houve irregularidades na ação e que os policiais envolvidos agiram em legítima defesa ao dispersar com bombas o baile funk.

Em dezembro de 2022 a Procuradoria Geral do Estado (PGE) informou à Ponte que concluiu o pagamento das indenizações às famílias em 3 de janeiro deste ano. Os valores foram firmados em um acordo de indenização com o governo paulista, nele o Estado reconhece sua responsabilidade pelos óbitos.

Em nota, a Ouvidoria das Polícias de São Paulo disse entender que, acima de tudo, está lidando com um tema que transpõe as questões de violência e morte. “Estamos falando de mães que estão privadas de seus filhos. E que a gestão deste sofrimento e do luto inclui questões difíceis de superar como a angústia, a dor da perda ao se deparar com lembranças do filho, até a mudança na atribuição de sentido às coisas da vida, entre outras tantas e igualmente dolorosas. Tudo isso é violação aos direitos humanos.”

A Ouvidoria da Polícia seguirá acompanhando o caso, prestando o apoio necessário, buscando a “célere e adequada apuração, dentro da legalidade e máxima proteção dos direitos fundamentais”, diz o texto. “Trágicos episódios dessa natureza exigem ações efetivas, buscando sempre impedir que tornem a ocorrer; com ações de monitoramento e formação das forças policiais até a devida responsabilização dos agentes que atuaram irregularmente”.

A Ponte tentou entrar em contato com o Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de SP, que atua no caso, mas não obteve retorno. Em nota a assessoria de imprensa da Defensoria Pública disse que “por meio dos seus Núcleos Especializados de Direitos Humanos e de Infância e Juventude faz a assistência de acusação”, afirmou. “A participação da Defensoria no caso visa garantir maior participação das famílias das vítimas e auxiliar o Ministério Público (MPSP), que ofereceu denúncia contra 12 policiais militares por homicídio doloso e um pelo crime de explosão.”

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) para saber se os policiais denunciados continuam trabalhando na corporação e se a PM assume a culpa das mortes dos jovens. Além disso, foi questionado se as operações pancadão continuam ocorrendo em Paraisópolis e se sim, como são feitas.

Também foi indagado como se deu o socorro das vítimas e se a SSP tomou alguma medida nos últimos anos a fim de modificar as abordagens na comunidade.

Em nota a SSP afirmou que “os inquéritos civil e militar sobre o respectivo caso foram concluídos e remetidos ao Poder Judiciário. Todos os agentes indiciados seguem afastados das atividades operacionais de policiamento até a conclusão do trabalho judicial.”

*Reportagem atualizada às 18h57 do dia 23/07/2023 para a inclusão da resposta da SSP.