Historiadora Silvia Capanema explica importância do almirante negro em revolta de 1910, após comandante da Marinha enviar carta contra projeto que inscreve Cândido no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria

A figura do almirante negro João Cândido Felisberto continua incomodando a Marinha passados mais de 54 anos de sua morte. O nome do militar voltou à tona após o comandante da corporação, almirante Marcos Sampaio Olsen, ter enviado uma carta à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados em que repudia o projeto de lei que insere Cândido no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

O PL 4046/2021, de autoria do ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ), voltou à discussão em março. Na semana passada, Olsen publicou a carta no site da Marinha afirmando que os marinheiros que participaram da Revolta da Chibata, em 1910, eram “abjetos”. Cândido foi uma das lideranças do movimento de marinheiros que conseguiu encerrar uma tradição de castigos físicos como punição na tropa, o que incluía chibatadas, 22 anos da abolição da escravatura. No texto, o comandante chama as chibatadas de “erro”, que a Câmara não deveria “enaltecer um heroísmo infundado” e que a revolta foi uma “deplorável página da história”.

Com a repercussão, Olsen tentou se justificar à imprensa dizendo que não era uma questão de racismo, já que a Marinha “se posiciona pelo mérito”, e ainda sugeriu que outro marinheiro negro fosse homenageado: Marcílio Dias, que morreu em combate na Guerra do Paraguai, em 1865.

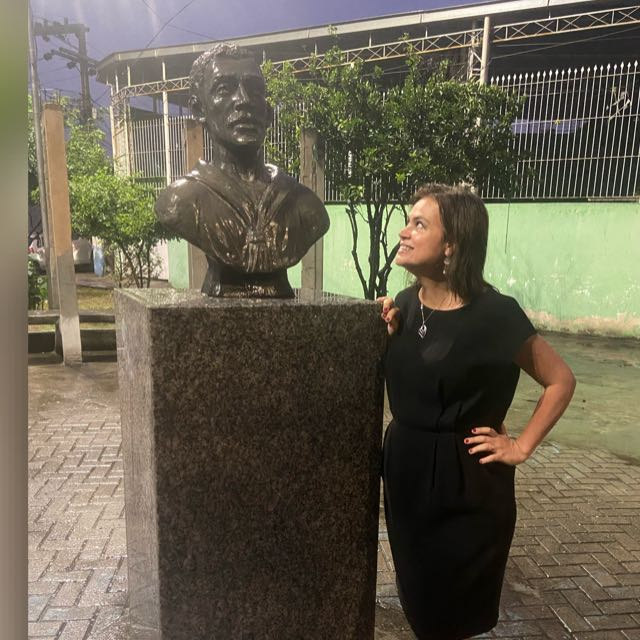

Para a historiadora Silvia Capanema, o comportamento de Olsen atualiza um posicionamento intrínseco de perseguição da Marinha contra João Cândido. Ela é professora da Universidade de Sorbonne, na França, e autora do livro João Cândido e os navegantes negros: a Revolta da Chibata e segunda abolição (Editora Malê, 2022), fruto de sua tese de doutorado. “Eles não se dão conta de como esse discurso é classista e racista”, critica. “O Marcílio Dias foi de acordo com a hierarquia, e o outro foi contra a hierarquia, mas tentando melhorar a Marinha, que era o objetivo dele”, explica.

A pesquisa da historiadora foi citada em ofícios do Ministério Público Federal (MPF) que defendeu a inscrição de João Cândido no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria e pediu medidas de reparação ao governo federal a fim de que os efeitos da anistia fossem implementados de fato, como, por exemplo, indenização à família pela perseguição que ele sofreu.

Capanema destaca, ainda, como o posicionamento do comandante da Marinha expõe uma disputa ilegítima das Forças Armadas para fazer parte da política do país. “Ele pode decidir o interior da Marinha, mas é a sociedade que decide o que é importante para a história do Brasil.”

Leia a entrevista:

Ponte ― O que significa incluir a figura do João Cândido no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria?

Silvia Capanema ― Tem a ver com a segunda anistia que ele teve, que foi um decreto do presidente Lula em 2008, e que não foi acompanhada de nenhuma medida de reparação concreta. A gente até se perguntava por que essa segunda anistia. Ele foi anistiado em 1910, logo após a Revolta da Chibata. Depois, ele foi preso por desconfiança de ter participado de uma segunda revolta, a Revolta do Batalhão Naval. Teve um processo, ele ficou dois anos [preso], além de outros nove, e foi absolvido. Do ponto de vista jurídico, tinha uma anistia e uma absolvição. E depois uma outra anistia pós-morte [em 2008], que não foi acompanhada de nenhuma medida concreta.

Naquela época já havia uma exigência [pela homenagem], primeiramente, dos movimentos negros. Eu coloco o João Cândido na importância de um Zumbi dos Palmares do ponto de vista da luta pela igualdade racial e social no Brasil. A gente pode pensar “o que é um herói nacional?”, “o que é um herói da pátria?”. O sentido disso é o reconhecimento do povo, do parlamento. Faltou o reconhecimento oficial do João Cândido, o reconhecimento da Marinha que ele nunca vai ter.

Ponte ― O comandante da Marinha enviou uma carta à Câmara dos Deputados repudiando o projeto e chamando os marinheiros que participaram da revolta de “abjetos”. O que está por trás desse comportamento?

Silvia Capanema ― No meu livro eu demonstro isso muito bem. Na época da revolta, a perseguição que teve e essa questão da memória, como esse tema foi sempre perseguido. Sempre que ele [João Cândido] surgia na sociedade, de um ponto de vista de uma memória histórica, ele era perseguido pelos oficiais da Marinha, pelas Forças Armadas.

No começo dos anos 1930, um escritor surrealista francês, que era comunista e trotkista também, queria escrever um livro sobre a revolta que ele ia chamar de “O Potemkin Brasileiro”. O nome dele é Benjamin Perét e ele acaba preso, deportado, expulso do Brasil e o manuscrito dele desaparece. Depois, tem o episódio do Aparício Torelly, o barão de Itararé, que publica uns textos sobre o João Cândido no Jornal do Povo e é intimado. Ele apanha dos oficiais da Marinha tanto que ele coloca uma placa no escritório dele falando “entre sem bater”. Depois tem o episódio do Edmar Morel [jornalista da época] que publica, em 1959, o livro A Revolta da Chibata. Ele é um jornalista de esquerda que vai dar nome à revolta porque, até então, não era chamada assim. Ele também vai ser cassado durante a ditadura civil-militar.

E por aí vai uma série de perseguições contra o próprio João Cândido na vida dele, os discursos da Marinha, os que a gente chama de historiadores navais que também escreveram sobre o tema em textos dos anos 40, 50, 60 e até no fim dos anos 80 e 90, como o Hélio Leôncio Martins [almirante falecido em 2016 e historiador naval que lançou um livro sobre a revolta em 1988]. Embora o trabalho dele seja um trabalho sério do ponto de vista documental, a interpretação que ele tem é muito próxima da interpretação do comandante Olsen. Ele coloca os marinheiros [rebeldes] como feras. Um outro oficial da marinha, o Cunha, escreve que a história do João Cândido deveria estar nos anais da criminologia, que o João Cândido era um ser abjeto, acho que essa palavra é dita em outros momentos.

Então o Olsen é só mais uma voz. Ele só atualiza a leitura dos oficiais da Marinha sobre a revolta. Eles não se dão conta de como esse discurso é classista e racista. O Olsen, na segunda entrevista dele, disse “não sou racista”. Ele não se dá conta que ele é porque ele atualiza um discurso através da hierarquia, através das palavras que eles utilizam e da leitura que eles têm da história, que é classista e racista.

Ponte ― Quem foi o João Cândido e por que ele se destacou na Revolta da Chibata?

Silvia Capanema ― O João Cândido nasceu em 1880, como “ventre livre” porém filho de escravizados numa fazenda [Em 1871, a Lei do Ventre Livre determinou que filhos de escravizados nascidos a partir de então seriam automaticamente livres]. Ele vai ser inscrito na Marinha provavelmente por intermédio do Alexandrino de Alencar [almirante que participou de outras revoltas]. Eles nasceram na mesma cidade, Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Quando ele entra na escola de aprendizes da Marinha, ele vai para o Rio de Janeiro aos 15 anos e pouco tempo depois vira grumete [uma espécie de ajudante geral dos marinheiros, um posto bem baixo].

Ele vai ficar muitos anos ali e a ficha dele na Marinha é de como qualquer marinheiro: mostra momentos de bom comportamento, elogios, recompensas, e outros momentos de mau comportamento e punições. Não se tem registro de ele ter sido punido com chibata, mas os companheiros dele foram. É uma pessoa que vai viajar porque era uma época em que a Marinha queria uma mão de obra bem formada, então a Marinha compra navios em Newcastle, na Inglaterra, e os marinheiros em formação, como João Cândido, vão para lá. Ele não conhecia outra vida que não fosse da Marinha. Ele aprendeu a bordar, a costurar, a escrever e a ler, embora não escrevesse muito, na Marinha.

Quando ele faz a revolta, ele tem 30 anos, é o mais velho dos companheiros. É um dos líderes desde o início, mas não era o único. Havia muita circulação de escritos da época porque tinha muitos marinheiros letrados. E nos momentos da revolta, o João Cândido vai ser destacado porque ele tinha boa relação com os marinheiros e com os oficiais, mas também porque ele era mais velho que os outros e tinha muitas competências de timoneiro, que é o navegador [quem dirige a embarcação]. Com a imprensa também, a figura dele foi muito carismática, ele vai se destacar bastante e vai assumir um protagonismo muito importante de ser o “almirante negro”, porque as pessoas naquele momento tinham uma noção total de que não existia nenhum almirante negro, nenhum oficial negro.

Os postos de comando na sociedade brasileira eram de pessoas brancas. Ele como um homem negro comandar aquilo foi muito forte, com apenas 22 anos de abolição. Ele vai ser excluído da Marinha depois do julgamento, por conclusão de tempo de serviço. Depois tenta voltar a trabalhar na Marinha, tenta trabalhar em emprego formal, mas é sempre perseguido. Ele era reconhecido na rua, era reconhecido por jornalistas e são jornalistas que vão salvar a vida dele várias vezes fazendo “vaquinha” nos anos 1930, quando ele estava quase morrendo na miséria.

No livro, eu mostro que ele pedia para ser internado nos hospitais porque a saúde pública ainda não existia. Ele vivia muito pobre em São João do Meriti. Teve quatro esposas que tiveram histórias muito trágicas. Ele teve 11 filhos e a última esposa é a que vai ter uma relação muito afetiva, que é a mãe do Candinho [Adalberto Cândido, o único filho vivo do marinheiro]. Ela assumiu os outros filhos dele que ele criava sozinho, mas terminam depois. João Cândido acaba trabalhando como vendedor de peixe na Praça 15 porque ele não tem emprego formal.

Depois que o Edmar Morel publica Revolta da Chibata, que é best seller, João volta a ser uma figura pública mais conhecida, volta a ser o ídolo dos marinheiros nos anos 60, que se organizavam em associações. Ele também recebe uma pensão do Rio Grande do Sul, no governo do Leonel Brizola, é um momento que ele tem um pouco mais de recursos, mas quando ele morre, em 1969, essa pensão já estava completamente desvalorizada. O Edmar Morel e os marinheiros das associações ajudaram muito ele até 1964 porque, depois do golpe, os marinheiros que estavam na revolta, que estavam nas associações de marinheiros e fuzileiros navais, foram todos presos, exilados, torturados, alguns desaparecidos. Inclusive, muitos deles estão na comissão da anistia e foram indenizados porque sofreram realmente tortura e perseguição.

Ponte ― Na carta do comandante Olsen, da Marinha, ele descreve que a revolta teve destruição de patrimônio público, que foi derramado sangue de inocentes. Há verdade nisso?

Silvia Capanema ― Não. Eles não destruíram patrimônio. Inclusive, eles preservaram navio na segunda revolta, como fica comprovado no processo que o João Cândido responde. Eles têm uma conduta séria de respeito aos navios que tinham sido introduzidos recentemente [antes da revolta]. Eles ameaçam o poder, que é o Palácio do Catete, e ameaçam atirar na cidade do Rio de Janeiro porque era uma forma de revolta muito comum na época. A Revolta dos Oficiais da Armada, de 1893, que tinha reivindicações políticas, fez a mesma coisa, mas eles eram oficiais [a revolta era pela renúncia do presidente Floriano Peixoto, na recém-proclamada República]. Então eles não fazem nada de diferente do que os próprios oficiais fizeram e esses oficiais de 1893 foram todos anistiados. Todos foram retomar os graus na Marinha. Inclusive, o almirante Alexandrino de Alencar se tornou ministro duas vezes, foi herói nacional, não o herói da pátria nesse sentido [do livro], mas de ruas que têm o nome do Alexandrino de Alencar.

Alexandrino foi um rebelde em 1893 também, como Custódio de Melo, como outros, e eles todos são reconhecidos, não só na Marinha como fora dela. Os marinheiros da Revolta da Chibata tinham uma noção muito clara de comunicar e de como era importante que as coisas aparecessem na imprensa, tivessem visibilidade para a questão. A principal reivindicação é que os castigos físicos estavam desaparecendo nas Marinhas no resto do mundo e não podiam continuar no Brasil, até porque aquilo tinha relação com o passado escravista.

Ponte ― O comandante Olsen até chega a dizer que não é questão de racismo porque outro marinheiro negro, o Marcílio Dias, poderia ser homenageado por ter participado da Guerra do Paraguai e seria um nome mais aceitável do que o João Cândido. Como você vê isso?

Silvia Capanema ― Pouco importa se é aceitável, não é ele que vai decidir isso. Ele pode decidir o interior da Marinha, mas é a sociedade que decide o que é importante para a história do Brasil. Ele não tem que dar palpite sobre o que é importante na história do povo brasileiro, de maneira geral. Ele não tem legitimidade para isso.

A questão ali, dos castigos corporais continuarem, é uma questão que tinha a ver com o momento pós-abolição, tinha a ver com o fim da escravidão e a busca de cidadania. Havia naquele momento diversas revoltas, que foram inclusive reabilitadas, por luta por cidadania, por igualdade. E essa revolta era uma delas. Eles estavam sendo cidadãos ativos. João Cândido era um marinheiro subalterno e era realmente um abismo enorme entre o que eram os praças e o que eram os oficiais. Eles conseguirem isso através da luta deles. É uma coisa muito importante e não é só para a Marinha, mas na história do Brasil. Era algo desumano, eram 250 chibatadas e ainda tinha toda uma humilhação pública com o castigo. Abjeta era a chibata, abjeta era a Marinha que permitia esse passado escravista.

Se o Marcílio Dias era um marinheiro negro, ele está entre vários porque a maioria dos marujos, dos praças, eram negros. E oficiais [de baixa patente] pardos. Negros, pardos, nortistas e nordestinos. Eu demonstro isso claramente no meu livro também, através de um estudo das fichas de identificação deles. De onde que eles vinham, qual era a cor relatada e tal. Se você tem um outro herói praça, tem muitas chances que ele seja negro também.

Ninguém vai falar “eu sou racista”. Se lê através das atitudes, da leitura das questões, porque chamar de abjeto e barrar o João Cândido não faz o menor sentido, é realmente excluir alguém. O Marcílio Dias foi de acordo com a hierarquia, e o outro foi contra a hierarquia, mas tentando melhorar a Marinha, que era o objetivo dele. Era melhorar a Marinha, não era acabar com a Marinha, era melhorar a Marinha para eles continuarem na Marinha.

Ponte ― O que faz um comandante da Marinha que, como você trouxe, não tem legitimidade para opinar sobre o assunto endereçar uma carta à Câmara dos Deputados se posicionando contra um projeto de lei?

Silvia Capanema ― É uma coisa muito séria. Eu moro na França, sou professora na França, e parlamentar aqui também. As Forças Armadas são chamadas aqui de “grande muda”,quando teve a Terceira República, são consideradas forças mudas. O que isso significa? Não podem intervir em política, em assuntos políticos. Do ponto de vista de uma concepção de uma república, de uma democracia, é um pouco estranho que um oficial intervenha nessas questões.

Justamente porque os dirigentes de Forças Armadas têm que ficar isentos de todos os debates políticos porque eles defendem a nação, eles defendem a própria república. As decisões políticas são tomadas em uma outra esfera. Essa mistura é até arriscada porque é uma mistura que leva a golpe de Estado, ao uso desmensurado da força, etc. Do ponto de vista de uma outra leitura republicana, de uma leitura republicana democrática, ele não teria nenhuma legitimidade para intervir em assunto político.

Ponte ― Como você a atuação das Forças Armadas nesse sentido, pós-Constituição de 1988?

Silvia Capanema ― As Forças Armadas organizaram a própria saída da ditadura. Isso é apresentado em vários trabalhos. E eles fazem a Lei da Anistia, por exemplo, de 1979, uma lei em que eles se auto-anistiaram, já preparando a própria volta deles. Na Constituição de 88, eles não estavam ali como os principais protagonistas, mas tem uma herança dessa questão militar. Na república brasileira, os militares estiveram muito presentes em vários momentos políticos.

O que ficou muito assustador é que eles estão presentes, mas ausentes. Eles não estão muito no debate público, apareceram agora com o Bolsonaro. Mas antes, a sociedade ficava meio sem saber direito o que os militares faziam. Quando veio essa carta, teve uma série de reações. Mas não veio de nós, eu de outros historiadores, como o Álvaro Pereira de Nascimento, essa reação de choque. Foram jornalistas e outros intelectuais que ficaram chocados com essa mentalidade arcaica que revela o que tem de mais arcaico no Brasil, que é o conservadorismo, o autoritarismo, principalmente como autoritarismo de classe e um racismo ligado a uma a história da escravidão do país. E quando isso sai dito, escrito, mandado para os parlamentares, foi algo bem assustador para muita gente que não tinha a noção de como é dentro das Forças Armadas.

Ponte ― Considerando que o texto inicial do projeto de lei é de 2018, faz pouco tempo que o assunto passou a ser discutido. Por que esse debate demora tanto tempo?

Silvia Capanema ― A Marinha sempre persegue de uma forma ou de outra. E aí a esfera política não quer criar indisposição com a militar em diversos momentos. O próprio presidente Lula busca negociar sempre com os militares, ele não quer criar indisposição, tem outras questões em jogo… Naquilo o tempo passou, essa questão não foi priorizada. Ela vai ressurgir talvez muito porque os movimentos sociais não esqueceram. São os movimentos sociais que estão carregando isso e na cidade de São João do Meriti as pessoas estão em torno de um único filho ainda sobrevivente do João Cândido que lutou por isso a vida inteira e que está com 85 anos. A irmã dele, dona Zelândia, que eu entrevistei, lutou por isso a vida toda. Ela faleceu me parece em 2006 sem ter conseguido esse reconhecimento. Então tem uma luta que ainda é sufocada no Brasil.

Isso surge agora porque tem todo um movimento em que todo mundo fala de reparação. É um momento em que teve também o próprio Banco do Brasil acusado de colaborar na escravidão, é um momento em que o presidente de Portugal fala de reparação nos 50 anos da Revolução dos Cravos, de reparação com as colônias. E não é só o herói nacional [incluir o nome no livro dos Heróis da Pátria]. Tem o pedido de anistia concreta que, no Brasil, abre direitos à indenização, à formas de compensação, incluindo um movimento memorial em São João de Meriti.

Ponte ― De que forma o poder civil poderia enfrentar essa visão autoritária e racista de mundo que você trouxe presente nas Forças Armadas?

Silvia Capanema ― Primeiro, deveria retomar a Comissão da Verdade sobre questão da ditadura, que é muito mais atual, muito mais presente. Como demonstramos, a história do João Cândido foi perseguida na ditadura. Abrir de novo para as reparações do que é preciso fazer. O segundo aspecto também seria trabalhar uma política memorial, que abra lugar realmente para a expressão da diversidade do Brasil e principalmente dos atores sociais que foram invisibilizados ou massacrados. Essas políticas de reparação são feitos com o debate público, com cotas, com memória, cultura e espaço público, que podem inclusive alimentar a emergência de novas iniciativas culturais e de reconhecimento que vão ser muito importantes para a sociedade de hoje.

Ponte ― Com a retomada da discussão do projeto, qual a sua expectativa?

Silvia Capanema ― Eu acho que tem que ser aprovado, porque se não for vai ser uma vergonha. João Cândido tem que voltar a ter uma visibilidade e continuar a releitura de uma história do Brasil e de uma história da igualdade racial ainda em constituição. É muito interessante discutir quem é o herói no tempo, mas isso não pode parar por aí. Tem que ter uma política de reparação para as pessoas em torno dele, para a família, e também pra cidade de São João do Meriti, que tem dois projetos de museu e de memória que deveriam ir pra frente. Uma figura que balança com a república na época, em 1910, e continua, como ele mesmo dizia “de 2000 para frente ainda vai ter João Cândido”, e continua até hoje mexendo com as bases da república, merece realmente um reconhecimento porque tem uma importância grande.