Orlando Santos e José Donizete foram sentenciados a 6 anos de prisão em regime semiaberto pelo homicídio; outra guarda foi absolvida de acusação de falso testemunho

Quando o relógio bateu 3h25 da madrugada desta sexta-feira (29/4), o coração de Oseias Machado ficou mais tranquilo. “A gente não fica feliz porque não tem como ficar numa situação dessa, mas sinto que o dever foi cumprido, que conseguimos justiça”, disse. O irmão Carlos Renato completou: “a gente vai ter paz, nunca mais quero pisar no tribunal”.

Após 18 horas de julgamento, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou dois guardas civis metropolitanos pela morte do líder comunitário Leandro Machado, 23, ocorrido em 3 de novembro de 2003. Orlando Sérgio dos Santos, 62, e José Donizete de Freitas, 56, foram sentenciados a seis anos de prisão em regime inicial semiaberto.

Os dois também foram acusados por fraude processual, mas os jurados entenderam que apenas Orlando plantou uma garrucha, arma que é vendida como antiguidade, na cena do crime para ser atribuída a Leandro, o que aumentou em três meses a pena dele. As penas foram baseadas na ausência de antecedentes criminais dos dois e eles podem recorrer em liberdade. Já a GCM Andrea Alves dos Santos, 48, foi absolvida da acusação de falso testemunho, apesar de os jurados terem entendido que ela praticou o crime. Isso porque, no caso de Andrea, o júri respondeu “sim” para os três quesitos analisados: “houve crime de falso testemunho?”, “a ré é a autora do crime?” e “absolve [a ré]?”

Os familiares dos guardas também estavam presentes no julgamento e ficaram visivelmente abalados quando da leitura da sentença. Nenhum deles quis dar entrevista, mas a filha de Orlando tomou a frente. “A gente acredita na inocência deles”.

O advogado Cláudio Márcio de Oliveira, que representa Andrea e Orlando, disse que vai recorrer e pedir a anulação do julgamento para que outro aconteça. “A defesa respeita o resultado porque a decisão do júri é uma garantia constitucional, mas a defesa entende que os jurados foram contra as provas dos autos porque, se reconheceram que a Andrea disse a verdade, então não é coerente condenar os outros dois”, declarou à Ponte. Segundo a tese de Oliveira, devido ao clima de tensão de onda de ataques do PCC na época, que investiam contra policiais, delegacias e bases, e que, na versão dos guardas, Leandro pulou o muro da base que trabalhavam, “os guardas foram induzidos ao erro pelas circunstâncias daquela situação, não tinham a intenção de matar um menino que se comprovou ser de bem, assim como os GCMs não são bandidos”.

A reportagem não conseguiu localizar o defensor público Antonio Maffezoli, que representa José Donizete, depois do júri para saber se irá ou não recorrer da sentença.

O julgamento

Inicialmente, o julgamento aconteceria em novembro, depois que a Ponte cobrou o Tribunal de Justiça sobre o andamento do caso, que estava parado desde 2020. Após a publicação, além de a data ter sido definida, foi antecipada semanas depois.

No julgamento, foram ouvidas sete testemunhas, quatro da acusação (três familiares e um GCM que presidiu a sindicância em 2004 e entendeu que as versões dos guardas eram contraditórias) e três da defesa (uma agente de apoio idosa que se escondeu no banheiro no dia do crime e dois GCMs que atuaram no caso). Uma testemunha que seria conduzida coercitivamente não foi encontrada, mas a juíza Ana Carolina Munhoz de Almeida apontou que não seria um impeditivo para a continuidade dos trabalhos. Depois, os três réus foram interrogados.

Segundo a família, no dia 3 de novembro de 2003, Leandro foi buscar a mamadeira da filha na casa da mãe no Grajaú, zona sul da capital paulista, mas teria passado na casa de um amigo antes. Na mesma semana, a cidade recebeu a primeira onda de ataques do PCC (Primeiro Comando da Capital), com 44 ofensivas contra delegacias e bases da polícia e GCM. Leandro passou em frente a uma base da GCM, na Rua São Caetano do Sul, e acabou baleado. Os parentes são categóricos em dizer que nunca viram a vítima portando ou de posse de qualquer arma.

Mbatha Lucio, que era companheira de Leandro na época, não conseguia conter as lágrimas quando falava dele. “Conheci ele em 1996 e quando eu fiquei grávida foi um susto. A maioria dos rapazes de lá não ficavam com a mesma pessoa quando isso acontecia. Ele era um grande um pai”, lamentou. Sheelzer, filha do casal, ia completar dois anos de idade na época. Hoje tem 22 e já é mãe. Ela não compareceu ao tribunal, segundo os parentes, para preservá-la. “Ele tinha na pochete só o ofício, uma receita médica para pegar o óculos e R$ 50 que eu dei para a condução do evento que ele ia fazer”, completou Mbatha.

O jovem era o caçula de sete irmãos e trabalhava como vendedor de cocos no bairro de Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Tinha dificuldade em conseguir empregos formais por conta da miopia avançada, que atrapalhava sua leitura. Mas isso não o impedia de atuar como voluntário em entidades como o Grêmio Regional Império do Grajaú ou a Sociedade de Apoio aos Moradores da Capela do Socorro e de organizar diversos eventos no bairro, misturando esportes e hip hop.

A família acredita que os guardas estivessem em pânico por conta dos ataques e por isso atiraram ao verem Leandro passando diante da base. O jovem ajudava organizando eventos de rap e basquete para crianças da comunidade. Uma das festas seria feita dias depois e por isso o jovem havia passado antes, no mesmo dia, pedindo para entregar um ofício em que solicitava proteção da GCM para o evento, mas os guardas haviam pedido para ele voltar em outra hora.

Tanto Mbatha quanto Oseias, irmão de Leandro, destacaram que tiveram as vidas duplamente atingidas quando o caso foi coberto pela imprensa na época. “A gente entende que naquela época estavam acontecendo ataques contra policiais e eles estavam preocupados. Mas quando a mídia disse que meu irmão era do PCC, a gente passou a ser visto de forma diferente”, relatou Oseias. “Eu era motorista de carga de materiais nobres e pouco tempo depois não me permitiram mais fazer esse transporte. Depois, fui demitido”.

O GCM Oscar Goyano Neto, que presidiu a sindicância na Corregedoria, reiterou a “estranheza” que teve quando fez o relatório de 2004 apontando que havia contradições nas versões e no laudo necroscópico, até então o único laudo que apontava que o tiro na cabeça de Leandro apresentava direção de trás para frente, e, pela arma apresentada na delegacia, sendo que o caso deveria ser melhor apurado. “A garrucha é uma arma arcaica que cabem duas munições. Na época, a gente usava revolver calibre 38 que cabiam seis munições. Se fosse do PCC, teria uma arma mais sofisticada”, explicou.

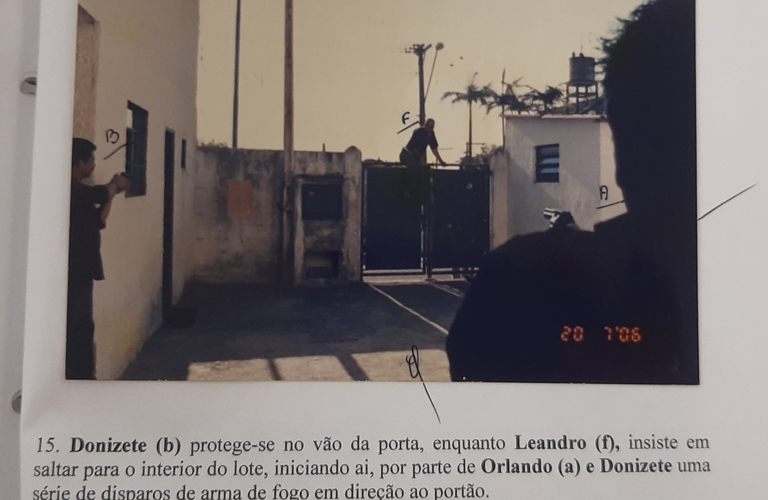

Segundo o laudo necroscópico, Leandro foi atingido com dois disparos: um na cabeça, de trás para a frente, e no peito, de cima para baixo. Apesar disso, a reprodução simulada da Polícia Científica, feita em 2006, não deixa clara a origem dos disparos e diz que a versão dos guardas é “plausível”, sobre Leandro ter sido alvejado pulando o portão, mas também admite a possibilidade de a vítima ter sido atingida caída no chão.

Na versão dos GCMs Orlando e José, Leandro teria batido no portão da base, dito que “a noite está sinistra”, dizendo que precisava entregar um ofício, e pulado para o lado de dentro. A GCM Andrea afirma que havia visto duas pessoas rentes ao muro do portão que teriam atirado contra eles e outras duas em uma moto do lado de fora.

A contradição que teria sido apontada pelo Ministério Público é de que Andrea disse em um primeiro depoimento que tinha visão da dinâmica entre Leandro e os colegas e depois de que não teria. Durante o interrogatório, ela explicou que não conseguiu visualizar Leandro pulando, apenas os parceiros reagindo. “Eu ouvi um barulho como se fosse de um pulo, não vi, porque tem um alojamento que fica na frente quando subi as escadas para ver o que estava acontecendo quando ele [Leandro] bateu no portão. Eu sei que ele pulou porque fui eu que tranquei o portão”, declarou. Ela também chorou diversas vezes durante o julgamento.

Ao cair do portão, Leandro teria colocado a mão na cintura como se fosse sacar uma arma. Armados com revólveres calibre 38, os Orlando e Donizete atiraram “num gesto natural de defesa”. “Nós demos um tiro para o alto e quando ele chegou ao chão, meio agachado, levou as mãos na cintura, momento em que eu e o Donizete disparamos contra ele”, disse Orlando em interrogatório, que confirmou ao longo do processo não ser uma orientação da corporação atirar depois de algum sinal de ameaça, mas que atuaram para defender a base.

Ele descreveu Leandro dizendo que “o referido elemento era de cor negra e estava com uma touca que chegava até a altura das sobrancelhas, mostrando-se suspeito, vez que ficava olhando o tempo todo para os lados”. Segundo os guardas, o homem portava uma garrucha calibre 38, arma de cano curto que costuma ser vendida como antiguidade. Leandro foi levado por outros dois GCMs ao pronto-socorro, mas não resistiu. O ofício que ele estaria carregando também não foi encontrado.

“Até hoje eu me questiono por que esse menino foi na base e pulou o muro e por que estava com uma garrucha. Eu vou morrer contando essa história porque foi isso que aconteceu”, disse Orlando. Ele destacou que meses depois a base que trabalhava foi de fato atacada e que ele teve sequelas ao ser atingido e teve que colocar pinos na perna.

José Donizete se contradisse algumas vezes ao ser interrogado. Primeiro dizendo que quem conversou com Leandro foi Orlando e depois que ele também teria conversado. Disse não ter escutado os tiros que Andrea relatou que antecederam o suposto pulo da vítima pelo portão, mas ao ter essa resposta questionada novamente pela promotora Rosana Colletta, disse que não se lembrava. “Foi tudo muito rápido. Eu não saí da minha casa para matar ninguém nem para morrer”, declarou.

A testemunha GCM Maria Lucia de Oliveira Soares, que também estava no dia do crime, relatou não ter ouvido disparos antes de um barulho no portão. “Não sei precisar, mas parecia um barulho de pulo. Depois a Andrea gritou e ouvi os tiros”, disse. Ela se posicionou com outra guarda aos fundos da base e não viu a dinâmica.

A agente de apoio, que não é guarda, Terezinha Angelo, relatou que apenas ouviu uma conversa entre os guardas e uma pessoa no portão. “Como era uma discussão e época de ataques, eu já fiquei com medo e me escondi no banheiro. Ouvi um barulho que parecia uma bomba. Fiquei muito tempo lá e depois eu fui embora pelo portão dos fundos. Tinha muita polícia lá”.

A promotora Rosana Colletta, que não estava à frente da acusação ao longo do processo, sustentou que era “ilógica” a versão de que Leandro teria pulado o portão da base com uma garrucha. “Era um menino que estava muito feliz porque ia fazer o evento, que procurou a base para pedir ajuda e entregar um ofício. O Leandro tinha muito a perder, tinha uma filha pequena”, argumentou várias vezes. “Como uma pessoa que não tinha nenhum envolvimento com a polícia vai na base para entregar um ofício, pula com uma garrucha, uma arma obsoleta, em direção a guardas armados, que deram tiro de advertência, segundo eles, não grita, cai de frente, mal conseguia enxergar e ainda tem tempo de tentar sacar uma arma? O que está em jogo aqui também é a imagem do Leandro que está sendo violada quando colocam que ele estava com uma arma porque quem não é policial, não é guarda, e pula um portão armado contra a guarda só pode ser bandido”, prosseguiu.

O advogado Cláudio Márcio de Oliveira sustentou que em nenhum momento a vítima foi criminalizada pelos guardas, já que não lhe atribuíram ser integrante da facção. “Seria leviano da minha parte condenar uma pessoa que foi averiguado depois que não tinha nenhum envolvimento com o PCC, que era uma pessoa de bem, que se sentia protegido com a GCM. Assim como eu não posso dizer que esses guardas que tem 30 anos de serviço de conduta ilibada, com apenas este caso na suas vidas, são bandidos, lixos, que saíram de casa com a intenção de matar por matar”, declarou.

Segundo ele, o contexto tenso de ataques às forças de segurança pública na época acabou levando os guardas a atirarem por erro, que é a legítima defesa putativa, que é quando a pessoa reage a uma suposta agressão injusta por se imaginar nessa situação. “Não tem prova de que o rapaz foi atingido fora da base nem que ele atacou a base. Eu não sei e não vamos saber o que levou ele a pular o portão, também não sei por que ele estava com aquela garrucha, ele poderia ter sido coagido pelos caras que estavam do lado de fora, ele poderia ter pulado para se proteger, mas tudo isso é conjectura [especulação]”, explicou. “O que podemos dizer é que aquela circunstância, de ataques que aconteceram naquele dia e em outros lugares, do comando reforçar para os guardas estarem em alerta, do menino pular o portão, poderia fazer com que qualquer um de nós atuasse daquela forma, pelo erro. É como se você vê alguém entrando na sua casa achando que é um invasor, atira e vê que, na verdade, era o seu irmão”, exemplificou à reportagem.

A defesa incluiu nos quesitos a serem analisados pelos jurados se a ação foi cometida por erro justificável devido às circunstâncias do contexto, o que faria, caso a tese fosse acolhida, que os jurados não pudessem condenar ou absolver os réus acusados por homicídio. Isso porque um júri popular só julga crimes dolosos contra a vida (com a intenção de matar, no caso do homicídio) e, acolhendo esse quesito, entenderiam que o homicídio foi culposo (sem intenção), o que levaria a juíza Ana Carolina Munhoz de Almeida a julgar o caso. Como os jurados rechaçaram essa alegação, Orlando e José foram condenados.