Ponte conversou com duas mães que lutam por melhores condições no sistema prisional de Ceará e Goiás, estados com mais torturas no país, para mostrar a importância do Mecanismo; há um mês, presidente Jair Bolsonaro exonerou todos os peritos do órgão

“Eu sou Alessandra Felix, mãe do Israel. Eu gosto muito de falar meu nome e sobrenome porque o racismo institucional me chama de ‘mãe do preso’. Então a gente precisa reafirmar o nosso nome e o nosso sobrenome e os nossos filhos também. Eu sou periférica, mulher negra, pedagoga, professora e mãe do Israel”, é assim que Alessandra começa a entrevista concedida à Ponte.

Alessandra Félix, 29 anos, é uma das mães do movimento Vozes de Mães e Familiares do Socioeducativo e Prisional do Ceará. Ela teve contato com o MNPCT (Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura) durante as passagens de seu filho, Israel, 20 anos, em centros socioeducativos e no sistema prisional. Dos 14 aos 18 anos, o jovem passou por diversos centros socioeducativos. Aos 20, foi preso no sistema prisional. Alessandra sabe a importância do órgão e teme pelo seu fim.

Há exatamente um mês, em 10 de junho, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) exonerou todos os peritos do Mecanismo de Combate à Tortura. O MNPCT é responsável por investigar violações de direitos humanos em locais de privação de liberdade, como penitenciárias, hospitais psiquiátricos e abrigos de idosos. Entidades de direitos humanos denunciaram o decreto do governo à ONU, mas Bolsonaro não voltou atrás.

Nesse período de visitas à Israel, Alessandra começou a notar que ele estava passando por diversas violações de direitos. “A história que eu conto não é só minha, é de todas as famílias. A nossa pauta prioritária era garantir os direitos básicos para os meninos, como água, comida e visita. A gente queria visitar os nossos filhos e que parassem de espancar eles. Nesse contexto todo, os meninos começaram a sair e serem assassinados, então passamos a ter uma segunda bandeira, que era a bandeira da memória e da justiça. Começamos a falar que os meninos estavam sendo mortos”, explica Felix.

Percebendo o modus operandi do Estado, tanto no socioeducativo quanto no sistema prisional, Alessandra começou a mobilizar as famílias para que as denúncias começassem a aparecer. “Denunciamos para a Defensoria Pública, que entrou e não atestou tortura. Denunciamos para a OAB, que entrou e não viu nada. Denunciamos para o Ministério Público, que também não viu nada. Aí pedimos para que viesse o Mecanismo de Combate à Tortura”, relembra.

Só com a chegada dos peritos do MNPCT, os familiares começaram a ter apoio. “Eles conversaram com a gente e pelas nossas narrativas já sabiam o que iam encontrar. Foram lá, fizeram uma inspeção e viram, detectaram, atestaram, documentaram. São pessoas preparadas para isso. Que bom que eles vieram, porque hoje nós temos esse documento (leia aqui). Enquanto o portal de transparência do Estado mostra que está tudo bem, o Mecanismo mostra o contrário. Quem é que vai contrapor essa narrativa do Estado além do Mecanismo?”, indaga Alessandra.

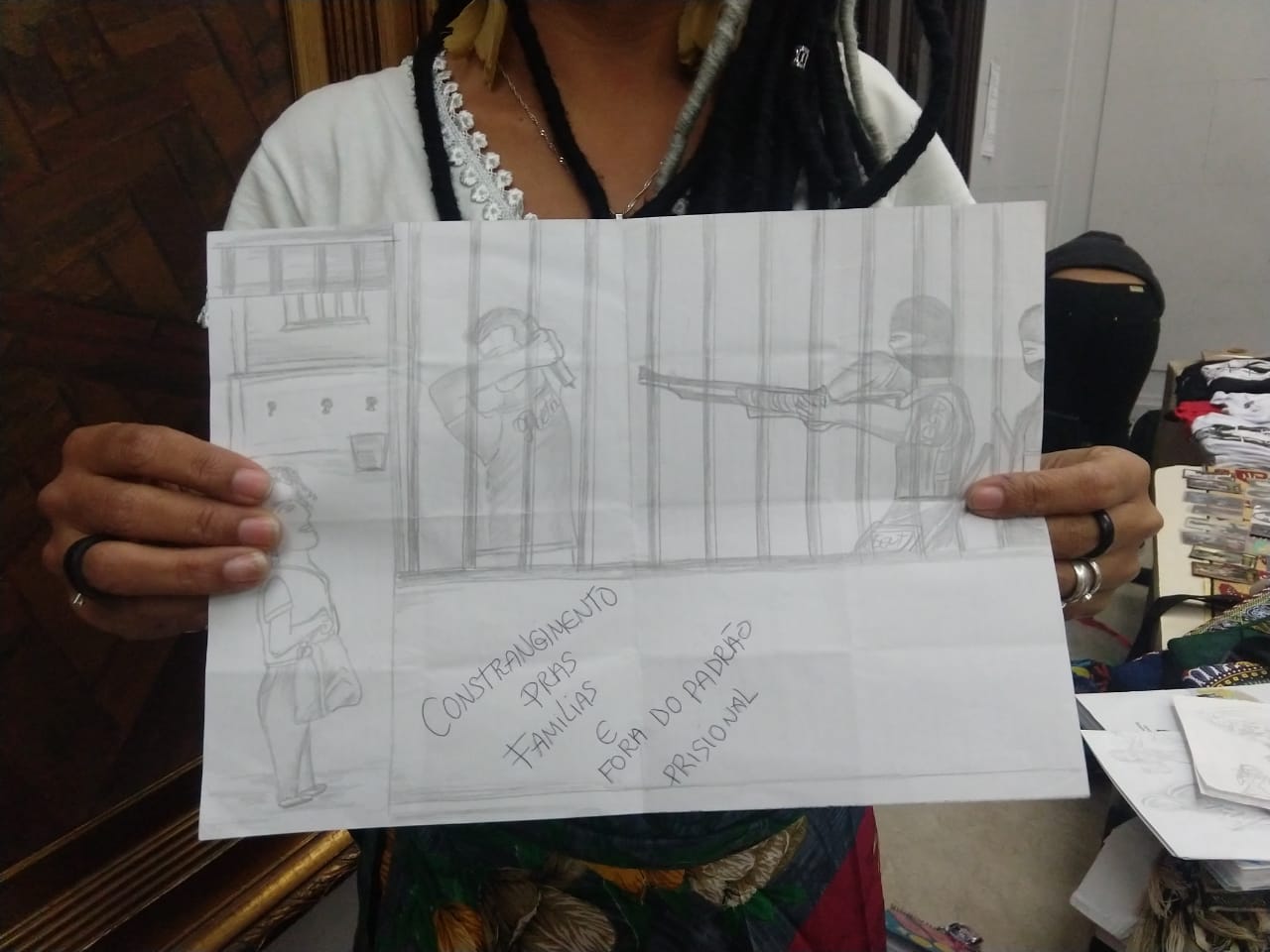

Para Alessandra, a educação de Israel foi institucional, já que ele passou a adolescência sob tutela do Estado. “Israel tem uma educação institucional. Hoje, para eu ver meu filho, eu atravesso dez portões – desde a entrada do presídio até chegar ele, são dez portões. Quando ele vem, ele vem com a bíblia e a mão na cabeça. O agente prisional aponta uma arma de cano muito longo ou para a cabeça ou para o peito de meu filho. Isso é uma memória muito viva. Eles são condicionados o tempo inteiro à violência”, diz a mãe emocionada.

Em Goiás, a situação dos centros socioeducativos e dos presídios não é diferente das prisões do Ceará. Há um ano, em maio de 2018, dez adolescentes foram queimados vivos no Centro de Internação Provisória, instalado no 7º Batalhão da Polícia Militar de Goiás. Assim como notificou o El País, o governo de Goiás reconheceu responsabilidade nas mortes e indenizará as famílias.

Lucas Rangel Lopes, 16 anos, estava entre as vítimas fatais. O jovem estava preso há 6 meses e vivia em uma cela superlotada, sem escola, banho de sol, roupas e muitas vezes material de higiene. O único benefício que os meninos tinham era jogar bola por 40 minutos, depois de realizar a faxina do presídio. Em entrevista à Ponte, a auxiliar de cozinha Luciana Ferreira Lopes, 34 anos, mãe de Lucas, conta que só teve acesso ao Mecanismo de Combate à Tortura depois da morte do filho.

“Até então eu só ouvia falar, não conhecia. Quando nossos filhos vão para lá, não temos nenhuma instrução de onde temos que ir, para quem podemos pedir apoio. As mães ainda não sabem quem são as pessoas, não sabem a quem recorrer. Ficamos sozinhas, abandonadas, sofrendo as humilhações de lá de dentro e não sabemos para quem falar”, conta. “Nossos filhos são agredidos lá dentro. Meu filho foi esfaqueado uma vez e eu não sabia para quem recorrer. A questão de maus tratos, de apanhar, ele sofreu isso e eu não sabia. Vim saber a quem procurar depois que o meu filho morreu”, afirma Luciana.

Lucas foi preso aos 16 anos acusado de roubar uma moto com um amigo. Foi a própria Luciana que levou o filho para a delegacia em novembro de 2017. Depois que Lucas foi encaminhado para o centro socioeducativo, a mãe o visitava uma vez por semana: toda quinta-feira, das 8h às 11h, a agenda de Luciana estava reservada para passar um tempo com o filho.

Luciana teme que, sem o Mecanismo, mais mortes podem acontecer. “Se com eles atuando já acontece tanta morte, tanta tortura, tanta agressão dentro dos presídios, tanto para menores de idade quanto para maiores, sem esse pessoal vão sumir pessoas. Vão ter mães que vão chorar e não vão ter um corpo para velar. Muito mais do que já tem. Sem o Mecanismo vai ser pior”, projeta. “Esse Mecanismo é um pouco de segurança que eles têm. Sem o Mecanismo… eu não desejo para ninguém o que eu passo, mas sem esse Mecanismo eu sei que muitas mães vão passar por tudo isso que eu estou passando. O Estado não nos ajuda, o Estado não nos ampara. Eles tiram os nossos filhos e tiram o nosso direito de exercer a nossa cidadania. Sem esse Mecanismo vai morrer gente demais. Muito mais gente”, suspira a mãe.

A história de Israel e Alessandra

Falar da história de Israel e Alessandra é falar também do atual cenário vivido atualmente dentro dos centros socioeducativos do Ceará, já que há seis anos o jovem vive dentro do sistema prisional. Para contar o todo, é preciso voltar em 2010, quando, aos 19 anos, Alessandra passou de irmã à mãe de Israel.

Israel foi adotado pela mãe de Alessandra quando vivia em uma situação de abandono e de violência. Com a sua morte, como os documentos da adoção ainda estavam em trâmite, Alessandra assumiu a responsabilidade e terminou o processo. Na cidade interiorana do Ceará, Ibiapina, que fica cerca de 300 km da capital Fortaleza, Alessandra se tornou mãe do pequeno Israel.

“Minha mãe era nossa base, era o equilíbrio de tudo. Com ela, eu poderia estudar e trabalhar e ele era a criança da casa. Quando ela falece tudo se torna muito mais difícil, pois eu trabalhava o dia inteiro como professora em uma escola e estudava de noite, fazia faculdade, estava no meu processo de formação em pedagogia”, conta Félix.

“Com isso, Israel começa a ficar em casa sozinho, crescendo em um contexto muito ruim. Não se tinha nessa época facções criminosas como existe hoje no estado do Ceará, que é todo dominado, mas já se tinha gangues e tinham os meninos que usavam drogas. Mas eu precisava trabalhar, era mãe solteira e precisava dar uma qualidade de vida melhor para ele e para mim”, continua Alessandra.

Até os 13 anos, a rotina de Israel era estudar pela manhã e parte da tarde e esperar sua mãe retornar para casa de noite, depois da faculdade. Alessandra contava com a ajuda de vizinhos para ver se estava tudo bem com seu filho. Mas, aos 14 anos, a dinâmica das coisas mudou. Alessandra teve o primeiro contato com o Conselho Tutelar depois de Israel se envolver em uma briga na escola. Na mesma época, o menino decidiu procurar sua família biológica. Alessandra e Israel agora estão em Fortaleza, capital do Ceará.

“Ele nunca se afastou totalmente da família biológica, sempre teve contato com a mãe, com todos seus problemas, e eles se aproximaram mais. Aí foi quando tudo começou. Eu não justifico que tenha sido ela e nem atribuo essa culpa, mas a permissividade dela. Lá ele podia fazer tudo o que queria, estar com quem queria e fazer o uso do que queria, dificultou muito na educação que eu tentei propor, mediar para ele”, relembra Alessandra.

A primeira passagem de Israel pelos centros socioeducativos acontece nessa época, mas Alessandra só soube depois. “Ele foi apreendido e eu nem soube, ele passou o telefone de outra pessoa, falou que eu morava no interior e foi liberado. Ele tava promovendo bagunça com outros meninos. Na segunda vez, Israel estava cometendo pequenos furtos e foi encaminhado para o Semiliberdade Martir Francisca, que tem liberdade assistida, e foi a primeira entrada em centros socioeducativos”, explica.

No mesmo período em que Israel começava a sua trajetória com o sistema prisional, Alessandra aprendia direitos humanos e lia sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) na faculdade. Até esse momento, Félix acreditava que o Estado estava ali para ajudar, mas percebeu que a realidade era bem diferente.

“Ele começou a ter contato com os meninos que tinham outras experiências dentro dos centros. É isso que os centros fazem. O Israel deu uma piorada no seu comportamento depois da estadia dentro dos centros, por causa das trocas que eles fazem, por conta do ócio, por conta das metodologias que não são alcançadas, a objetividade dos próprios centros”, explica a professora.

Pouco depois, em 2015, os centro socioeducativos de Fortaleza passavam por rebeliões severas por causa de maus tratos e das torturas. “Nesse período, os meninos estavam sempre sinalizando: a gente apanha, a gente passa fome, a gente passa sede. E nós, as mães, não acreditávamos muito naquilo, como que podia o Estado propor isso? Chegávamos lá e muitas vezes eles estavam machucados, eu cheguei a ver o Israel machucado, roxo. E eles falavam que não era nada. O Israel já chegou a me dizer que foi o orientador que bateu nele. Mas a gente achava que aquilo era normal, que era disciplina”, conta Alessandra.

Depois de duas grandes rebeliões, no centro São Miguel e São Francisco, um para jovens de 16 anos e o outro para 15 anos, respectivamente, em que os jovens quebraram os dois centros, Alessandra se deparou com a primeira morte. “Um guariteiro atirou contra um menino chamado Márcio e ele saiu entre a vida e a morte do centro. Os que não foram espancados, se esconderam. Foi ali que começamos a nos preocupar com o que estava acontecendo”, explica.

Como os centros foram destruídos, o Estado levou os menores para duas escolas de Fortaleza. “Fecharam as escolas e colocaram eles lá. Foi um fim de semana torturante. As pessoas vizinhas das escolas escutavam os gritos e os latidos dos cachorros enviados para conter os meninos. O Estado resolve, depois disso, mandar os meninos para um presídio em Aquiraz, que é onde contém todo o complexo de penitenciárias aqui do Estado. Israel foi para lá porque não tinha como superlotar os centros daqui. Ele estava com 16 anos nessa época”.

‘Em Aquiraz foi onde tudo começou’

Com a mudança de endereço, as visitas firam mais difíceis. A mães foram avisadas apenas quando chegaram na porta dos centros socioeducativos que seus filhos foram encaminhados para outro município, a cerca de 33 km de distância.

“Eles mandaram uma van para irmos a Aquiraz. Quando descemos lá, não passamos da porta do complexo de cadeias. Eles não permitiram. Ficamos tentando chamar a mídia para denunciar aquilo, tinha muita mãe chorando, muita mãe passando mal. Sabíamos que meninos tinham sido machucados. Nisso eu começo a entender que o Estado não nos acolhe, não nos dá informações”, relembra Alessandra.

Os jovens foram encaminhados para uma unidade militar em Aquiraz, que foi reformada com urgência para recebê-los. “Os banheiros não tinham sido concluídos, os meninos começaram a fazer suas necessidades dentro de quentinhas [o recipiente das marmitas]. Não tinha água na caixa d’água. Achamos que as coisas fossem melhorar, mas foi lá que toda a tortura, toda violação que eles poderiam passar foi piorada”, conta Félix.

Nas visitas que se seguiram, Alessandra começou a não reconhecer mais seu filho. Foi nesse período que o adolescente mais teve contato com as drogas. “O Estado viciou o meu filho. Quando chegava lá, os meninos que não estavam drogados estavam dopados, não tinham uma direção. Foram colocadas ali pessoas na pressa para dar uma resposta. Foi um período muito ruim”, desabafa a mãe.

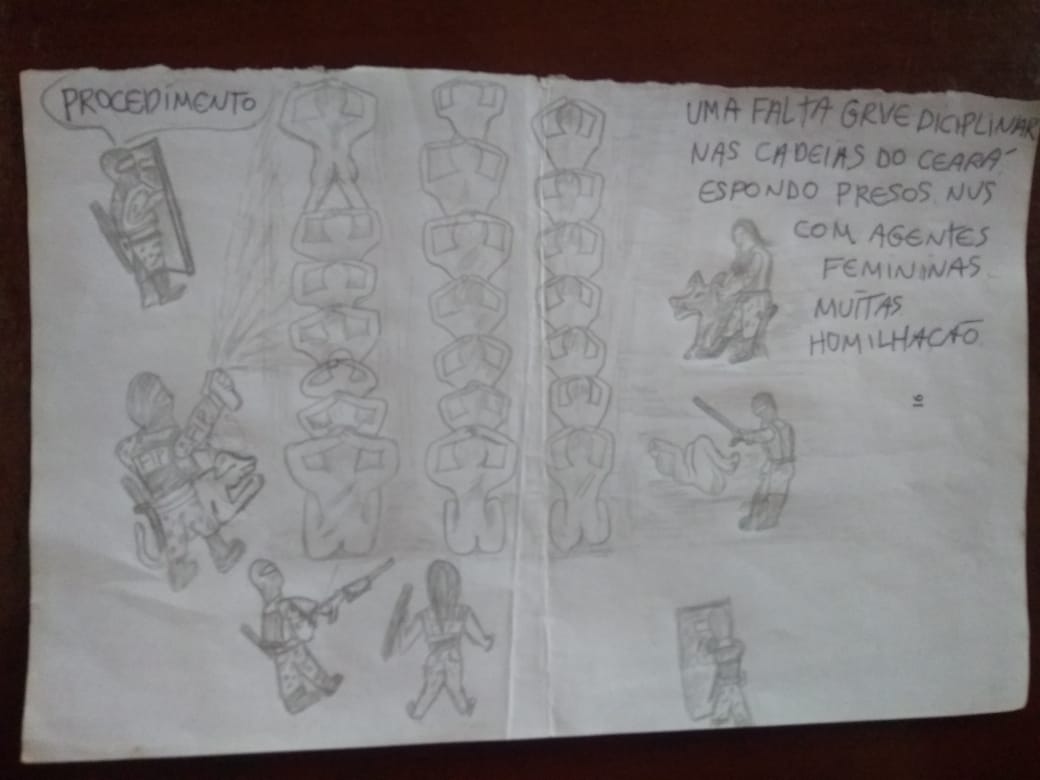

Em 2016, uma nova rebelião acontece depois que comidas azedas foram oferecidas aos jovens, que se revoltam e jogam as “quentinhas” fora. No dia seguinte vem a punição. “Trinta orientadores fizeram uma roda na quadra, abriram todas as vivências [celas] e espancaram os meninos. Foram 113 meninos machucados e o Israel foi um deles”, conta Alessandra.

Dos centros socioeducativos ao sistema prisional

Em 2018, aos 18 anos, Israel finalmente saiu de vez dos centros socioeducativos. Era a chance de começar de novo. Mas a realidade das ruas é outra: agora Fortaleza está tomada por facções criminosas, principalmente o CV (Comando Vermelho).

“Percebi que o Estado transformou meu filho em uma pessoa pior. Eu compreendi que ele precisava ser responsabilizado pelos atos infracionais deles, mas não da maneira que o Estado faz, que é na base do espancamento e da violação da própria identidade dele. O Israel chegou a tomar cinco tiros, mas graças a Deus ele sobreviveu a isso”, confessa Alessandra.

Com medo do filho ser assassinado, Alessandra manda Israel para o interior do Ceará. Durante meses, Israel procura por um emprego, mas sem sucesso. Para sobreviver, o jovem encontrava apenas bicos. Pouco tempo depois, Alessandra decide mandar o filho para o Rio de Janeiro, para morar com a tia. Mas, como também não consegue um emprego, aos 19 anos ele retorna para Fortaleza.

“Quando ele retorna, procuramos por muito tempo por um emprego. Tentamos impulsionar ele para muitas coisas, mas infelizmente, e eu culpo o Estado, existe uma polícia repressiva da minha cidade, onde não há equipamentos públicos de cultura que possamos acessar. Não há segurança para isso. Quando a polícia aparece é para reprimir, não para guardar a vida dos meninos. E com isso ficou muito difícil do Israel transitar. Eu fui pedir autorização para os donos do bairro, para as pessoas envolvidas com facção, pela vida do meu filho”, critica Alessandra.

Quando o Estado não chega, garante Alessandra, outros poderes chegam. Foi nessa época que o tráfico chegou na vida de Israel. “O Israel começou a usar novamente. Ele foi preso de novo, completou 20 anos dentro do sistema prisional. Aí eu levantei outra bandeira, porque os nossos filhos, a geração de 2013, 2014 e 2015, eles todos, os que não foram assassinados migraram para o sistema prisional. Eu hoje sou uma mãe do sistema prisional”, lamenta.

O maior medo de Alessandra é que Israel vire um homem faccionado. “Se ele se faccionar é como se eu tivesse perdido essa luta para o Estado. Se faccionar dentro de um presídio é uma questão de sobrevivência, porque o Estado não te garante segurança, não te garante nada”, conta.

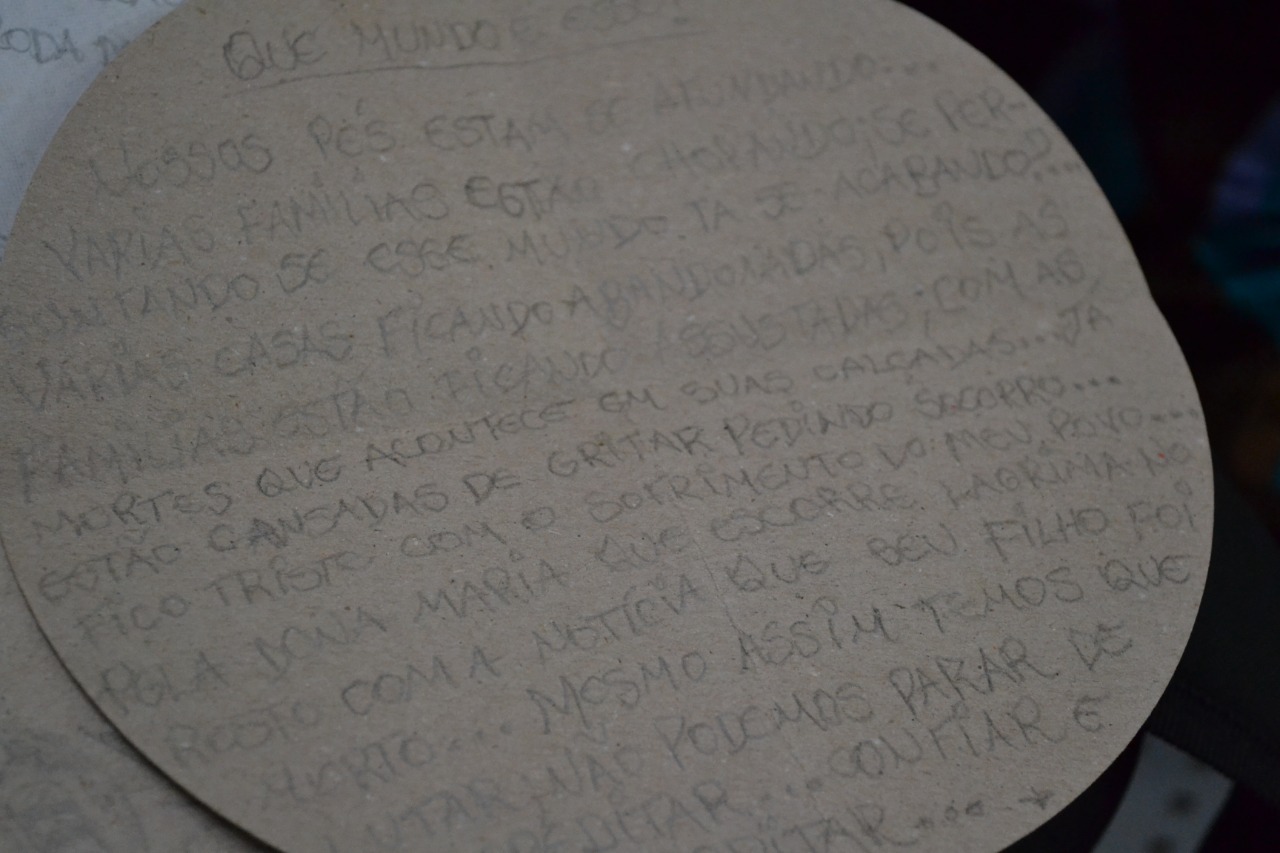

Para evitar isso, Alessandra pede para o filho usar todas as suas energias nas poesias. Como não há papel lá dentro, o jovem usa as tampas das quentinhas para escrever. É pelo afeto que Alessandra, e muitas outras “mães do enfrentamento”, tentam recuperar seus filhos.

“Quem conhece um presídio é quem mora dentro de um, quem trabalha e quem visita. Fora isso, ninguém tem autorização ou propriedade de fala para dizer o que se passa lá”, defende Alessandra. “Vemos esses meninos crescendo, acompanhamos o processo de escolarização, queremos que eles sejam pessoas boas. Mas, infelizmente, eles desviam suas condutas. Isso não se apaga das nossas memórias, do nosso coração”, lamenta. “Talvez seja nesse momento que a gente mais se aproxima porque é o momento em que eles mais estão precisando da gente. Eu o amo incondicionalmente. Eu sei que sou uma luz na vida dele, porque nós, as famílias, somos a única humanização que uma pessoa privada de sua liberdade tem”, conclui.