Nove jovens, entre 14 e 23 anos, foram encurralados e morreram sufocados após dispersão da PM a um baile funk na zona sul de SP em 2019; “eu quero poder olhar em uma viatura e não sentir dor no meu coração”, lamenta mãe de vítima

Maria Cristina Quirino, 43, se tornou, há pouco tempo, pesquisadora bolsista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Mas, para ela, isso não é motivo de alegria. “Eu tinha uma vida normal: era empregada doméstica, vendedora de loja. Hoje eu não sei mais quem é a Cristina que é não a de luta de justiça por isso aqui”, lamentava, às lágrimas, enquanto apontava para os diversos cartazes que ela e outros familiares tinham colocado nas escadarias da Catedral da Sé, na região central da capital paulista, na tarde desta quinta-feira (1/12), em memória aos nove que perderam.

“Eu fui violada de ser mãe, de cuidar do meu filho”, prosseguiu ao mostrar nos braços as tatuagens que marcou com o nome do filho Denys Henrique, uma das vítimas que tinha 16 anos na época. Os nove são jovens com idades de 14 a 23 anos que foram ao Baile da Dz7, na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da cidade, e acabaram encurralados e mortos por asfixia após dispersão do baile funk pela Polícia Militar, em 1º de dezembro de 2019. Marcos Paulo Oliveira dos Santos, Gustavo Cruz Xavier, Luara Victória Oliveira, Bruno Gabriel dos Santos, Gabriel Rogério de Moraes, Denys Henrique Quirino da Silva, Eduardo da Silva, Dennys Guilherme dos Santos Franco e Mateus dos Santos Costa foram ao evento para se divertir e não voltaram mais para casa.

Adriana Regina dos Santos, 50, mãe de Dennys Guilherme dos Santos Franco, 16, estava muito abalada no protesto ao lembrar das festividades de fim de ano. “Eu não consigo mais montar uma árvore de Natal na minha casa. Eu tenho duas crianças em casa, meu neto e meu filho de 13 anos, e elas não têm mais Natal porque a gente não tem estrutura psicológica para ficar feliz, para ficar bem”, dizia às lágrimas, tremendo. “Se meu filho tivesse feito isso, ele estaria preso, condenado ou se é que estaria vivo. Quantos mais momentos assim vamos ter que viver para que a justiça aconteça? Eu quero justiça, não é vingança. Eu quero poder olhar em uma viatura e não sentir dor no meu coração.”

A aposentada Alvina Fagundes Silva, 69, avó de Marcos Paulo, também morto com 16 anos, lembrou o quanto era apegada ao adolescente. “Era um menino muito vaidoso, muito carinhoso. Eu tenho nove netos, mas era muito apegada porque eu cuidei dele, ele ficava comigo, então a saudade é muito grande. Ele estava na escola e eu pagava um curso profissionalizante para ele conseguir um emprego”, conta. “Os meninos saíram para se divertir. A Vila Madalena [bairro rico da capital] tem festa à noite na rua e a polícia não faz nada. Por que fizeram isso numa comunidade? Eles não são treinados para proteger as pessoas?”, questionava.

De 13 policiais militares acusados por envolvimento no massacre, 12 são réus por homicídio qualificado porque o Ministério Público Estadual (MPSP) entendeu que eles assumiram o risco de praticar as mortes, o chamado “dolo eventual”, com agravantes de motivo fútil, que dificultou a defesa das vítimas, com emprego de meio cruel e concurso de agentes (quando mais de uma pessoa participou do crime). Além disso, outras 12 pessoas ficaram feridas durante a dispersão em que foram empregadas bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha.

A primeira audiência do caso no Fórum Criminal da Barra Funda, na capital paulista, está marcada para 25 de julho de 2023. Esse é o momento em que o processo está na fase de instrução, ou seja, são ouvidas vítimas sobreviventes, testemunhas, acusados, além de reunidas provas para que o juiz do caso decida se os policiais devem ou não serem submetidos a um júri popular. A Constituição Federal prevê que os crimes dolosos contra a vida (com intenção de matar) sejam julgados por um Conselho de Sentença, que é formado por sete pessoas da sociedade civil.

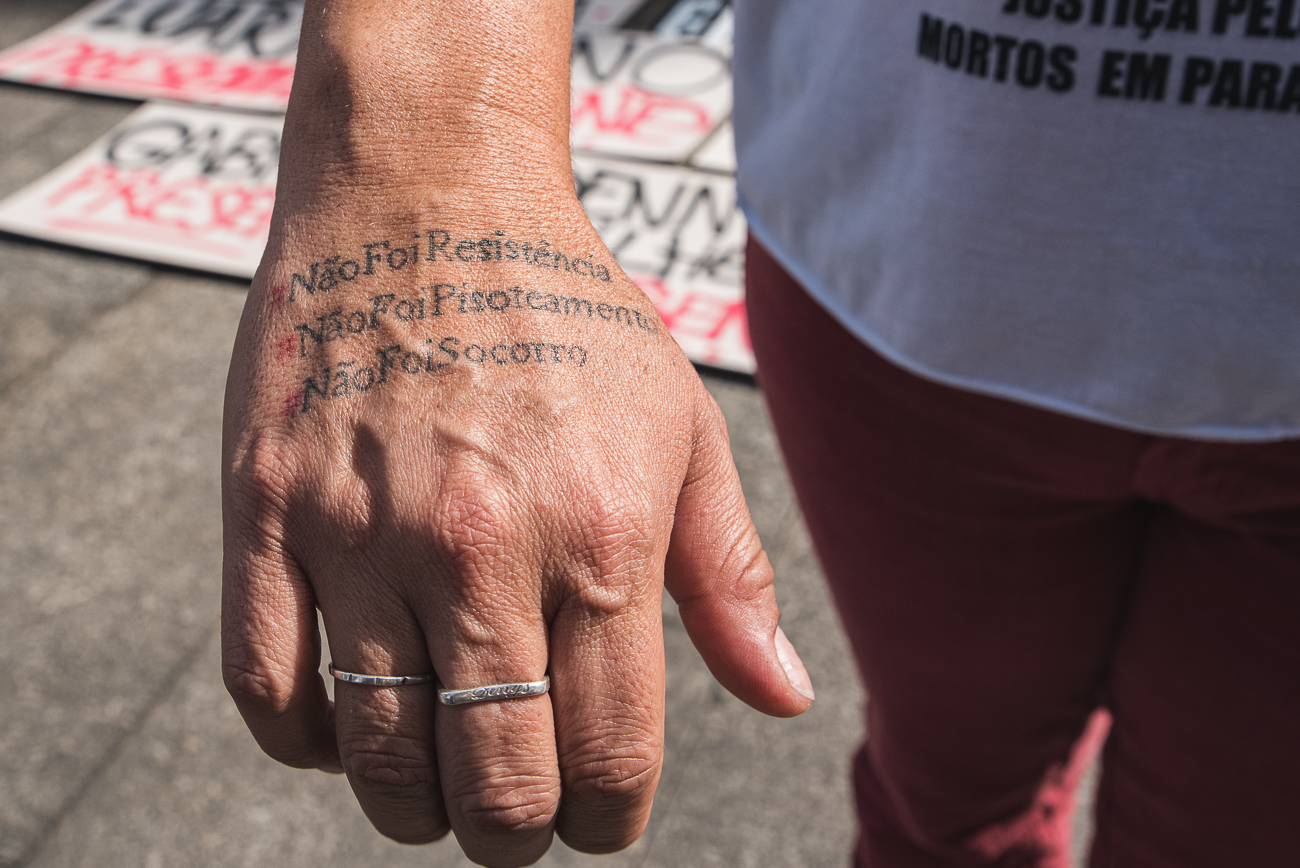

“Nós não aceitaremos mais essa necropolítica que mata jovens negros de periferia todos os dias”, bradou o estudante Danylo Amilcar, 22, irmão da vítima Denys Henrique. “Não toleraremos o apagamento desse massacre porque não foi pisoteamento, não teve resistência, não teve socorro.”

Mães de outros jovens mortos pela polícia também se fizeram presente em solidariedade: Ana Paula Rocha, mãe do adolescente Igor Rocha Ramos, morto aos 16 anos com um tiro na nuca em abril de 2020; Roseane da Silva Ribeiro, mãe Rogério Ferreira da Silva Júnior, morto no dia do seu aniversário de 19 anos após uma abordagem policial, em agosto de 2020; e Andreia Santana Gualberto Silva, mãe de Nicolas Gualberto Silva, 19, morto em abril deste ano por um policial de folga cuja ação foi comemorada por testemunhas em vídeos. Elas criaram, dentro da Rede de Proteção e Resistência Contra o Genocídio, o Grupo Acolher para as famílias que tiveram parentes vítimas da violência do Estado.

Durante algumas falas ao microfone de ativistas, parlamentares e parentes, um homem branco, trajando terno, que depois se identificou como Luis Barreto, passou a tumultuar o ato dizendo que os presentes tinham que “respeitar a polícia”. Ele, que foi candidato nas eleições de 2022 pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), se afastou após os manifestantes pedirem para que ele se retirasse. Barreto tentou parar duas viaturas que passavam pelo local, sem sucesso. Ao ser questionado pela reportagem se sabia o motivo do protesto e das críticas à ação da polícia, desconversou e disse que as pessoas procuram a polícia quando sofrem assalto. Acabou indo embora depois que os policiais das viaturas não lhe deram atenção.

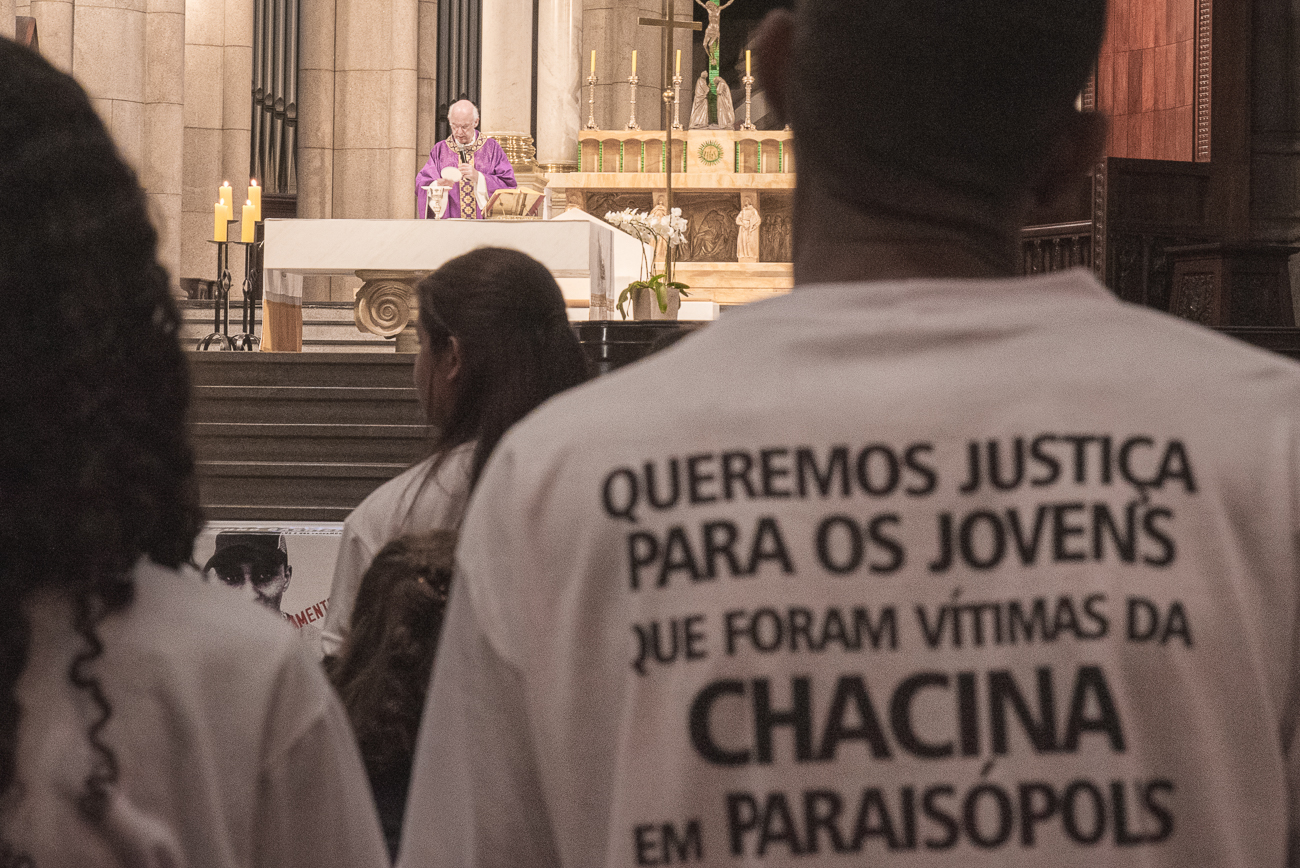

Além da manifestação, que foi iniciada às 15h, os presentes participaram de uma missa conduzida pelo Padre Julio Lancellotti na Catedral duas horas depois. Na homenagem, o pároco também fez críticas à atuação da polícia. “Aqueles que tinham que defender a vida destroem. Os que tinham que defender a dignidade humana violam”, declarou. “Não há nenhuma desculpa, eles [jovens] foram executados. Não foi acidente. A gente tem que ter muita clareza e muita coragem de dizer que essas famílias foram alvo de uma covardia. Não tem como consertar”, prosseguiu.

“Não queremos vingança. Não queremos matar ninguém nem andar armados. Não é nossa maneira de ser”, discursou. “Queremos que as pessoas sejam responsabilizadas e que isso não se repita. E, se olharmos para esses três anos, o quanto isso [violência policial] se repetiu. Não é um ato isolado, é um modus operandi“, criticou o padre, que também sinalizou um questionamento sobre o tema sem mencionar diretamente o nome do governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é carioca. “Temos que pensar o que será São Paulo, se será como o Rio de Janeiro”.

Entenda o caso

Os policiais denunciados pelas nove mortes são Aline Ferreira Inácio, João Carlos Messias Miron, Luís Henrique dos Santos Quero, Rodrigo Almeida Silva Lima, Marcelo Viana de Andrade, Marcos Vinícius Silva Costa, Leandro Nonato, Paulo Roberto do Nascimento Severo, Gabriel Luís de Oliveira, Anderson da Silva Guilherme, Matheus Augusto Teixeira e José Joaquim Sampaio.

Os promotores Luciana André Jordão Dias e Neudival Mascarenhas Filho não seguiram o entendimento do delegado Manoel Fernandes Soares, do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, que em seu relatório de investigação indiciou nove PMs por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e entendeu que os policiais agiram com negligência – o que poderia fazer com que o caso fosse julgado pela Justiça Militar e não pela Justiça Comum.

Luciana e Neudival argumentaram, no entanto, que os policiais conheciam o local, por ser a área de patrulhamento, e que “agiram pela torpe motivação de causar tumulto, pânico e sofrimento, em abusiva demonstração de poder e prepotência contra a população que estavam em evento cultural.”

Já o PM José Roberto Pereira Pardim é réu pelo crime de explosão por ter lançado bombas na Rua Manoel Antonio Pinto, onde pessoas estavam reunidas, mas havia “nenhum tumulto, confusão ou perigo para ele ou as equipes”. Todos são do 16º Batalhão Metropolitano (BPM/M) e ao menos 31 policiais militares participaram da ação em Paraisópolis. Com relação aos outros 17 policiais, o MPSP pediu o arquivamento do inquérito, o que foi acatado pelo Tribunal de Justiça. Todos os acusados respondem ao processo em liberdade.

Quando o massacre completou dois anos, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo (CAAF/Unifesp) publicou uma análise sobre o inquérito policial a pedido da Defensoria Pública. O estudo inclui o projeto Paraisópolis: 3 atos, 9 vidas, que reúne uma série de nove vídeos que desconstroem a versão da polícia de que houve resistência, pisoteamento e socorro, além de contar as histórias das vítimas. São análises de provas que vão de áudios da comunicação da PM, laudos, à reprodução simulada feita de forma digital da dinâmica dos fatos pelas versões dos envolvidos. Desde o início, os parentes acompanham de perto a investigação, o que fez com que Cristina se tornasse pesquisadora no CAAF por isso.

As conclusões apontam que os nove jovens já chegaram mortos ao hospital e que esperaram 34 minutos até que fossem resgatados. Indicam também que os policiais militares mentiram que as vítimas pediam socorro quando já estavam desfalecidas no chão e que foram impedidos de realizar os primeiros socorros porque estariam cercados. A corporação liberou apenas uma ambulância para atender o local, insuficiente para resgatar as vítimas, que acabaram sendo levadas pelos próprios policiais à Unidade de Pronto Atendimento do Campo Limpo.

O CAAF também corrobora a investigação da Polícia Civil ao afirmar que os policiais militares encurralaram as pessoas, agredindo e lançando spray de pimenta e bomba de gás. De acordo com os laudos dos corpos, oito das nove vítimas faleceram por asfixia por sufocação indireta, justamente por essa compressão entre as pessoas, impedindo que elas pudessem respirar, já que não tinham para onde correr. Mateus dos Santos Costa morreu por traumatismo raquimedular, que poderia estar associado à compressão ou uma pancada. Ou seja, nenhum dos jovens morreu por pisoteamento.

No âmbito administrativo, a Corregedoria da Polícia Militar entendeu, em relatório de 2020, que não houve irregularidades na ação e que os policiais envolvidos agiram em legítima defesa ao dispersar com bombas o baile funk. Assim, não teriam feito uma ação de dispersão “improvisada e desastrosa”, como criticado pela Ouvidoria da Polícia na época.

O caso de Paraisópolis é um dos 72 crimes com envolvimento de policiais que a Organização das Nações Unidas (ONU) elencou para cobrar uma resposta ao Estado brasileiro sobre a elucidação dos casos.

No ano passado, as famílias das vítimas firmaram acordos de indenização com o governo paulista em que o Estado reconhece sua responsabilidade no massacre, ou seja, de que mortes aconteceram por uma falha do poder público, sem precisar indicar ou responsabilizar um autor individual para que os valores sejam pagos. Os valores não foram divulgados porque existe uma cláusula de confidencialidade, segundo a pesquisadora do CAAF Desiree Azevedo.

À Ponte, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), que representa o governo paulista, informou que finalizou o pagamento das indenizações às famílias em 3 de janeiro deste ano. “A pedido das próprias famílias e conforme prevê a lei, os valores e os termos dos acordos são sigilosos, tendo sido fixados a partir de critérios jurídicos semelhantes aos que garantiram, também em 2019, indenizações administrativas às vítimas e seus familiares do ataque ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano”, disse em nota.

O que diz a polícia

A Ponte procurou a Secretaria da Segurança Pública a respeito do caso e da atual situação dos policiais envolvidos. A Fator F, assessoria terceirizada da pasta, encaminhou a seguinte nota:

A Polícia Militar esclarece que os policiais envolvidos respondem a processo criminal e aguardam a decisão da Justiça.

Em todas as ocorrências cujo desfecho não foi o desejado, a Polícia Militar faz estudo de caso e revisa os protocolos adotados.

À reportagem, o advogado João Carlos Campanini, que representa o PM Anderson da Silva Guilherme, declarou em nota que “a defesa aguarda até o momento a individualização das condutas por parte do Ministério Público” e “a apuração e responsabilização das autoridades competentes que autorizaram o evento ‘baile da DZ7’ naquele local, claramente incompatível com a quantidade de pessoas existentes”.

Também procuramos os advogados Fabiano Capano, que representa oito dos 13 réus, e Ana Maria Monteferrario, que defende os policiais Luís Henrique dos Santos Quero e Gabriel Luís de Oliveira, por telefone e e-mail, mas não tivemos resposta.

Até a publicação, não conseguimos localizar contatos dos defensores Marcos Rogerio Manteiga, que representa o PM Marcos Vinicius Silva Costa, e Manoel Wagner Gabriel Gomes, que advoga por José Roberto Pereira Pardim.

Reportagem atualizada às 13h20, de 3/12/2022, para incluir resposta da PGE.