Violência de Estado deu salto no governo Cristina Kirchner e chegou ao auge na presidência de Maurício Macri, a mais letal desde o fim da ditadura, segundo o grupo ativista Correpi

As cenas de tiros de bala de borracha, porrada uniformizada e bombas no centro de Buenos Aires – que produziram 162 feridos e a detenção em massa de 64 pessoas nos confrontos contra a reforma da previdência aprovada pelo presidente Maurício Macri – correram o mundo na última semana. Mas o que todo mundo viu é apenas a face mais visível da violência de Estado na Argentina.

O lado mais duro da repressão policial, só quem conhece, mesmo, são os jovens moradores dos bairros pobres, onde há mais tiro do que porrada ou bomba e onde as balas da polícia não são de borracha.

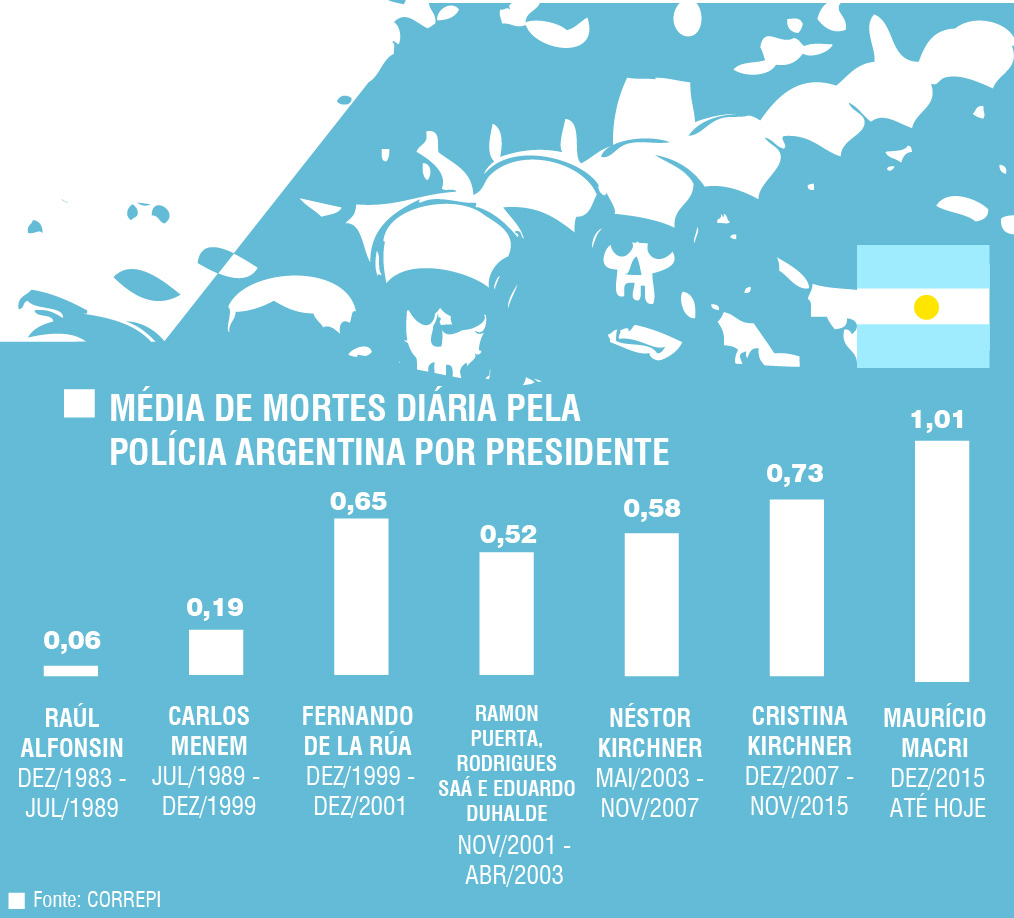

O número de mortos pela polícia argentina, que vinha aumentando sem parar desde 2000, chegou ao auge na gestão Macri. Quem diz isso é a advogada e militante de direitos humanos María Del Carmen Verdú, uma das idealizadoras do principal grupo argentino de combate à violência policial, o Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

“Os Kirchners [Néstor e Cristina Kirchner, presidentes entre 2003 e 2015] levaram dez anos para passar de um morto a cada 30 horas para um morto a cada 28 horas. O governo de Macri levou dez meses e meio para passar de uma morte a cada 28 horas a uma morte para cada 25 horas”, afirma Verdú, em entrevista à Ponte realizada no seu escritório, no centro de Buenos Aires, antes dos embates que tomaram conta das ruas da capital.

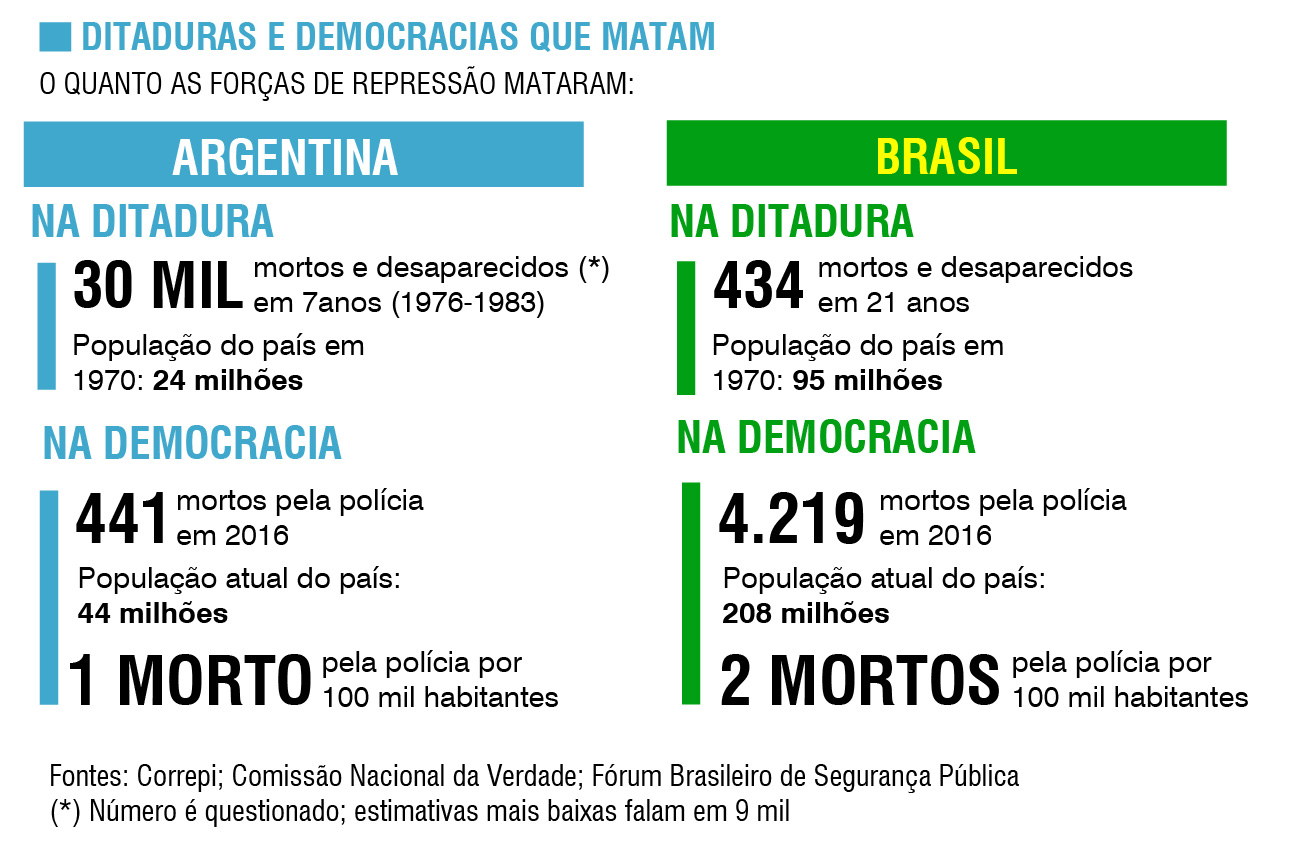

Segundo os levantamentos feitos pelo Correpi, desde o final da ditadura argentina, em 1983, as forças policiais argentinas nunca mataram tanto como em 2016, primeiro ano do governo Macri: foram 441 pessoas no ano passado, um número 57% maior em relação ao ano anterior e o mais alto de todo o período democrático. Em 2017, houve uma queda, mas ainda assim a expectativa, ou temor, é fechar o ano com a segunda maior quantidade de cadáveres produzidas pela polícia em todo o período democrático.

Por trás de tantos números, houve dois rostos que se destacaram a ponto de virar símbolos da violência estatal: o do ativista Santiago Maldonado, que morreu afogado em um rio após uma violenta ação de repressão policial contra indígenas mapuche, em 1º de agosto, e o do jovem mapuche Rafael Nahuel, baleado nas costas durante uma reintegração de posse, em 25 de novembro.

Violência sem partido

“Gatilho fácil” é como os argentinos chamam os crimes praticados pelas forças policiais, uma expressão que lembra o “dedo mole” dos brasileiros ou o “gatilho feliz” (trigger-happy) dos norte-americanos. Uma olhada mais de perto nos números do Correpi revela que os crimes de gatilho fácil parecem ignorar a coloração partidária dos governos e romper com a lógica polarizada dos argentinos – uma sociedade que já enfrentava profundas divisões políticas muito antes de os brasileiros sonharem em se dividirem entre coxinhas e petralhas.

Antes do governo de direita liberal de Macri, o recorde de violência policial pertencia à sua antecessora, Cristina Kirchner, justo ela, uma presidenta de esquerda que fez da defesa dos direitos humanos uma das suas principais bandeiras de sua gestão. Para Verdú, a explicação foi a crise econômica global de 2008, que piorou as condições de vida dos trabalhadores e provocou uma série de mobilizações populares, o que, segundo a militante, sempre leva os governos a matarem mais gente para tentar deixar a população sob controle.

Mas não chega a ser uma surpresa: para os que combatem a violência policial, a história é cheia de decepções. Foram duas dessas decepções que levaram ao surgimento do Correpi, em 1992.

A primavera que murchou

Houve um tempo de flores, que logo murcharam. Após sete anos de uma das mais sangrentas ditaduras da história da América Latina, a Argentina retomou a democracia com a eleição do presidente Raul Alfonsín e a esperança de que a redemocratização significaria o fim de todos os problemas, principalmente o da violência institucional. Era tanta esperança junta que chamavam o período de “primavera alfonsinista”.

Para Verdú e seus colegas da Facudade de Direito da Universidade de Buenos Aires, as flores começaram a murchar quando tomaram conhecimento dos constantes casos de detenções arbitrárias, mortes por gatilho fácil e tortura nas delegacias e estabelecimentos prisionais, que vitimavam principalmente os jovens dos bairros pobres da capital ou da região metropolitana de Buenos Aires. Logo perceberam que não eram “desvios” de um ou outro policial, mas uma prática sistemática, uma política violenta de Estado acontecendo em meio às flores do governo democrático. Foi a primeira decepção.

“O cenário era sempre o mesmo: havia uma notícia publicada em algum jornal sobre algum ‘delinquente perigoso’ abatido pelas forças da ordem. Mas, ao olhar os detalhes, a primeira coisa que percebíamos era que os tiros eram nas costas ou na nuca, o que tornava o enfrentamento um pouco difícil”, conta a advogada.

As vítimas do gatilho fácil também tinham um perfil bem definido. Eram sempre jovens adolescentes de bairros periféricos ou “com pinta de pertencer a um bairro periférico”. Já os matadores eram policiais, protegidos por um esquema de acobertamento. “Tanto o policial como o aparato judicial apareciam associados e orientados a uma mesma direção, que era a versão completamente insustentável de que o policial havia atirado para se defender, mas a arma não aparecia ou era ‘plantada’”, afirma Verdú. “Ficou claro que era uma política de Estado.”

“Não compare meus filhos com esses negros”

Enquanto os militantes por direitos humanos ainda tentavam entender o que estava acontecendo, em maio de 1987 três jovens foram executados pela polícia dentro de um bar na cidade de Ingeniero Budge, na região metropolitana de Buenos Aires, num episódio conhecido como o massacre de Budge. A violência marcou época não pelo crime, mas pela reação da comunidade: foi a primeira vez que um bairro se uniu para denunciar um caso de gatilho fácil, com vizinhos e amigos criando comissões e promovendo a realização de diversos protestos.

Envolvidos na defesa dos direitos dos familiares, Verdú e outros militantes buscaram ajuda entre os grupos de militantes de direitos humanos já existentes, os que lutavam por verdade e justiça para as vítimas da ditadura militar. Veio aí a segunda decepção. Descobriram que boa parte daqueles ativistas simplesmente não se importavam com a morte de jovens pobres e sem militância política operadas no regime democrático.

Ao procurar chamar a atenção para o massacre de Budge, Verdú conta ter ouvido de uma militante, mãe de desaparecidos políticos: “Você não pode comparar os meus filhos, que eram militantes revolucionários, vítimas do terrorismo de Estado, com três negros que morreram tomando cerveja numa esquina”.

“Negro”, é bom esclarecer, é uma palavra que, para os argentinos, não indica raça, mas classe social. Como quase toda a população atual do país é branca, desde que o país enviou seus escravos libertos para morrer na Guerra do Paraguai, quando os argentinos dizem “negro”, “moreno” ou “cabecitas negras” (expressão muita usada pela mítica primeira-dama Evita Perón, ao lado de “descamisados”), estão quase sempre falando de gente branca pobre.

Naquela altura, ao perceber que as vidas negras dos brancos pobres não importavam para as organizações políticas existentes na época, Verdú e seus colegas se deram conta de que precisariam criar sua própria entidade para lutar pelas vítimas das detenções arbitrárias e gatiho fácil nas periferias. Usaram como modelo de atuação a rede de apoio que havia sido criada em Budge. Cinco anos depois, em 1992, nasceu o Correpi.

Desde seu surgimento, o grupo trabalha apenas com a dedicação voluntária de seus militantes, que têm, todos, outros empregos. “Não estamos no negócio dos dos direitos humanos”, costuma dizer Verdú. Neste ano, ela se candidatou a deputada representando o Poder Popular na Frente de Izquierda, mas não foi eleita.

Mais recentemente, o Correpi fortaleceu as pautas de gênero em sua militância, focando especificamente os feminicídios cometidos pelas forças policiais. Que são muitos, segundo Verdú: de cada cinco mulheres assassinadas em situações de violência de gênero, uma perdeu a vida pelas mãos de um agente do aparelho repressivo estatal.

As elites precisam da polícia que mata

Ao contrário de diversos estudiosos e militantes brasileiros que investigam as origens da violência policial, Verdú não acredita que os assassinatos cometidos pelos policiais nas periferias sejam uma herança deixada pelas ditaduras. Para começar, ela afirma que, ainda que as violações tenham aumentado no período escuro dos regimes militares, não quer dizer que não ocorressem antes.

“Não houve um paraíso sem gatilho fácil, tortura e detenções arbitrárias antes de 1976″, afirma Verdú, lembrando que o jornalista e escritor Rodolfo Walsh, pioneiro na literatura de não-ficção (antes do norte-americano Truman Capote e depois do brasileiro Euclides da Cunha), em uma série de reportagens publicada em jornais alternativos dos anos 50, narrou histórias muita parecidas com as que o Correpi denuncia hoje na internet, envolvendo execuções arbitrárias, prisões sem motivo, armas plantadas, torturas em delegacias.

Daí que Verdú chega a uma conclusão inquietante. Se as violações de direitos humanos cometidas pelas polícias na América Latina não são uma herança dos períodos ditatoriais, um entulho, um monte de restos que possa em algum momento ser varrido, é porque a violência policial é uma necessidade dos Estados, inclusive nas democracias.

“Todo Estado que administra uma sociedade dividida em classes vai necessitar de repressão, que pode se expressar pela cooptação de consensos ou, quando falha o consenso, o governo mantém a paz social pela violência direta. O setor minoritário numericamente, mas dono de tudo, vê na polícia o guardião da ordem social de que necessita para poder continuar acumulando seu lucro”, é o que ela diz.

Assim, a violência da polícia que mata jovens em bares nas periferias, na visão de Verdú, é o outro lado da violência que reprime militantes sem-terra no campo, gente sem-teto na cidade ou manifestantes com pautas incômodas em protestos de rua. “São ferramentas de controle social”, define. Não são desvios de alguns poucos policiais maus em uma corporação formada por uma maioria de pessoas boas. Também não são um entulho deixado pelos governos militares. São ferramentas que ferem, humilham e matam com uma função muito clara: a de lembrar ao povo, o tempo todo, a velha lição de que manda quem pode e obedece quem tem juízo.