Criminologista analisa a história japonesa e o que ela nos revela sobre a ideia de que ‘bandido bom é bandido morto’

“The human whose name is written in this note shall die (o humano cujo nome for escrito neste caderno morrerá)”.

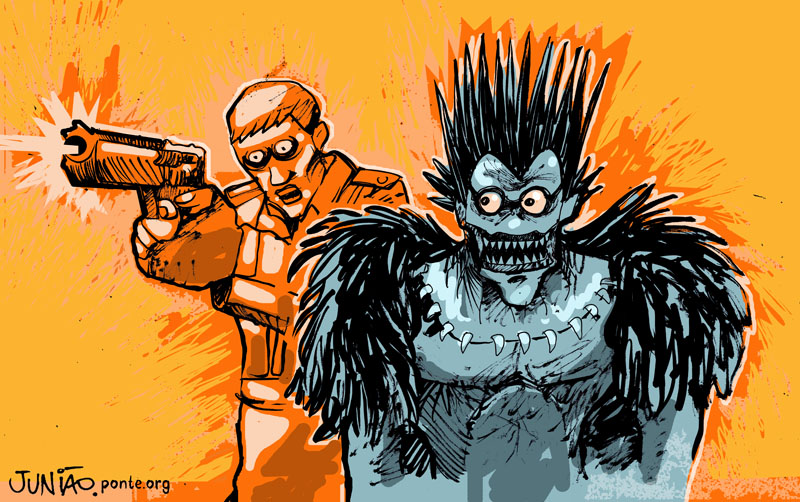

Esta é a primeira instrução constante no Death Note, um caderno oriundo do mundo dos shinigami, deuses da morte. O que você faria se páginas como estas caíssem em seu poder? Escreveria o nome de alguém? Tal foi o dilema apresentado a Light Yagami (ou Yagami Raito), um jovem prodígio japonês que por acaso encontrou o “caderno da morte”. Light decidiu usar a arma sobrenatural para criar um “novo mundo” livre de maldade e injustiça, um mundo onde existiriam apenas pessoas “boas e gentis”. Com esse ideal, logo nos primeiros dias o estudante já havia proferido folhas e folhas de penas capitais contra acusados de crimes repercutidos nos jornais em Kanto.

Não que Light fosse escolhido ou predestinado. Um shinigami chamado Ryuk (ou Ryuku), dono original do caderno, o deixara cair na Terra por pura diversão, simplesmente porque estava achando o mundo dos deuses sombrios meio parado, sem sentido. Por mais que matasse escrevendo nomes no Death Note, uma coisa Ryuk não conseguia matar: seu tédio. Yagami, por sua vez, o mais brilhante aluno do Japão, primeiro lugar nos exames admissionais para a prestigiosa Universidade de To-Oh, também estava entediado, sem desafios. Aqui ambos parecem cientes da shakespeariana gratuidade por trás de toda ação, seja humana ou divina, como se parafraseassem as famosas falas de Macbeth: “a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada”.

O nada, o vazio. É dele que tudo surge, foi por senti-lo que Ryuk resolveu pregar sua peça e Light arriscar-se em um Juízo Final particular. Quando o jovem perguntou quais seriam as consequências pelo uso do Death Note, se lhe custaria a alma ou algo similar, o shinigami desentendeu: “O que é alma? Mais alguma invenção de vocês humanos?”. Uma segunda instrução do caderno era: “All humans will, without exception, eventually die. After they die, the place they go is MU –nothingness (Todos os humanos vão, sem exceção, em algum momento morrer. Depois de morrerem, o lugar para onde vão é MU – o nada)”. O deus da morte indicara, assim, que não existia alma a ser perdida ou salva, tampouco Céu ou Inferno, e portanto nenhum julgamento divino sobre as ações terrenas.

Por que havia então o mundo dos shinigamis, de onde escreviam nomes humanos em seus Death Notes? Pela mesma razão justificadora do nosso mundo: nenhuma. Deuses carrascos existiam porque existiam e ao seu alvedrio escreviam as sentenças, aleatoriamente. E, de fato, a morte é justa, respeita algum padrão de merecimento? Canalhas e criminosos podem prosperar por 100 anos enquanto nada impede o adoecimento e o falecer de uma criança. O universo de Death Note não tem ordem moral preestabelecida, imanente, como o nosso parece não ter. Sob esse ponto de vista, Ryuk e os outros shinigamis são deuses semelhantes aos dos gregos, que não encaravam a vida humana como algo a se julgar e redimir, mas não raro como um espetáculo com o qual brincavam e se entretinham.

O Deus cristão é o próprio Logos: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus (…)/Todas as coisas foram feitas por ele (…)/Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens./E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem” (João 1, 1-5). A expressão grega logos se referia originariamente à palavra escrita ou falada, ao “verbo”, e filosoficamente foi ganhando a acepção de “razão”, de princípio organizador. Teologicamente, por fim, Logos passou a significar a Ordem do Cosmos. Quando o apóstolo João diz que “no princípio era o Verbo (ou o Logos)”, o Deus dos Evangelhos é revelado tanto como a fonte quanto como o princípio organizador de tudo o que existe e por isso não submetido a nenhuma conjuntura além de si mesmo.

Já na Teogonia grega, escrita por Hesíodo, os deuses não criaram o Universo, mas surgiram a partir de suas estruturas. Mesmo ao mais antigo deus, Caos, é atribuído um “nascimento” e tal divindade, como o nome sugere, não é um princípio de criação racional. Por consequência, na mitologia grega tanto os homens quanto os deuses estão submetidos a conjunturas naturais e cosmológicas que não controlam, ou seja, estão presos ao Destino. Esse também parece ser o caso do macabro deus Ryuk, pois embora seja o proprietário natural do Death Note, não pode criar regras de funcionamento para o caderno, nem modificá-las. E como shinigami, lhe é vedado estender o tempo vital de seres humanos, sob pena de desintegrar-se em areia, desaparecendo para sempre.

Essa própria constituição arenosa dos shinigami aponta que nasceram a partir dos elementos do seu mundo, um escuro deserto. A imemorial consciência desse fatalismo talvez seja o que inspirou Ryuk em sua única advertência a Light: “Você sentirá o medo e a dor que só os humanos portadores do Death Note conhecem”. O ímpeto do jovem prodígio Yagami não se abalou com o vaticínio. Ao contrário, cresceu na determinação de criar um “novo mundo”. Se Ivan Karamázov concluiu que, sem Deus, “tudo é permitido”, Light Yagami foi mais longe ao imaginar que, sendo Deus, tudo é permitido. Afinal, se não existia alma, Céu, Inferno, nem punição sobrenatural alguma, quem poderia impedi-lo de dizer o que é o “bem” e o que é o “mal”, passando seus julgamentos com o poder do Death Note?

A advertência de Ryuk escondia, no entanto, profundidade. A falta de ordem moral e racional intencionalmente preestabelecida na disposição das coisas do mundo não significa que nestas inexista uma natureza e um funcionamento assentados, que podem tragar quem desafie seu curso. Light preocupou-se apenas se um Deus o julgaria pelos pecados, mas o shinigami sabia que mesmo um Cosmos sem esse Deus é maior do que os indivíduos e os destrói quando atentam contra o equilíbrio de seus papéis no Destino, para voltarmos à teogonia e à mitologia gregas. Desde os pré-socráticos a tradição trágica tem esse pressentimento, antevisão do mau agouro lançado por Ryuk a Light: “As coisas não costumam acabar bem para os humanos que usam o Death Note”.

Os limites da ação humana

Segundo as reflexões místico-dionisíacas de Nietzsche em seu livro de estreia, A Origem da Tragédia, Édipo talvez tenha atraído a desgraça sobre si por ser sábio demais. A Esfinge que aterrorizava Tebas com enigmas era a personificação do mistério desta vida humana na Terra e quando o filho de Laio matou não só seu próprio pai, mas também a charada nunca antes resolvida, vencendo o monstro divino, foi como se tivesse alcançado uma sabedoria e uma condição acima das naturais para um homem, afastando-se, assim, de sua humanidade individual, contingente, e rompendo o equilíbrio dos seres na Natureza. O trágico seria a resposta desta para aniquilar tal concentração de poder e restabelecer o fluxo original de forças entre humanos e deuses.

Prometeu também rompeu esse equilíbrio ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens, sendo então castigado por Zeus, que temia a ascensão dos mortais. Na tradição cristã, o que era o “fruto proibido”no Jardim do Éden? O sexo? Ora, não se trata de uma conclusão compatível com a ordem “sede fecundos e multiplicai-vos” (Gênesis, 9, 7). Uma análise mais atenta de Gênesis revela que o fruto pertencia à “árvore do conhecimento”. A serpente, ao tentar Eva, asseverou: “Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e serei como deuses, conhecedores do bem e do mal”. Ouvindo isso, a mulher notou que o fruto era “bom para comer, agradável aos olhos” e, principalmente, apropriado para “abrir a inteligência”, “dar entendimento”.

Sejam os gregos pré-socráticos na Tragédia ou os cristãos com o Pecado Original e a Queda, diferentes culturas curiosamente desenvolveram um mesmo sentimento, o de que existe algo de abissal, demoníaco e perigoso no poder, no conhecimento e, em decorrência dos dois, no ato de julgar o que é o bem e o que é o mal, como se tais fenômenos não pertencessem naturalmente a nós e fossem centelhas usurpadas dos deuses, similarmente a Light usando o caderno do shinigami. O garoto, após escrever as primeiras sentenças, entrou em conflito interno e questionou se tinha o direito de impor julgamento aos outros, tirando-lhes a vida. Apesar da tentação de continuar, alguma coisa já dizia a Yagami que aquele poder não seria suportável por um ser humano.

Sintomático é o plano de se tornar o “Deus do novo mundo”, expressão através da qual o estudante deixa transparecer a sua consciência do caráter sobre-humano e divino inerente à empreitada com o Death Note. Para julgar as pessoas, não poderia continuar sendo um simples homem. Afinal, com que autoridade qualquer um de nós decidiria, sozinho, sobre a vida e a morte dos nossos semelhantes? Era necessário transformar-se, ultrapassar a humanidade individualmente herdada, triunfar onde falharam Édipo, Adão e Eva. Esse é o sentido de Yagami Raito deixar-se chamar massivamente pelo nome Kira (variante japonesa para a palavra inglesa killer, assassino), referência não à sua identidade humana, mas à divina que quer alcançar como um fruto no alto da árvore.

Não por acaso, o mangá e o anime são recheados de simbologias com maçãs, a comida preferida do shinigami Ryuk, dado que decidir sobre vida e morte fazia parte de sua natureza transcendental. Light, ao contrário, se quisesse ficar com as “mãos vermelhas” (expressão contida no episódio 10 do anime, “Dúvida”; e no 3º volume do mangá), tanto de sangue quanto do fruto proibido, precisaria terminar a travessia até a inumana persona Kira. Seria possível? Aqui nos lembramos do Übermensch (além-do-homem) nietzschiano e, especialmente, do empreendimento criminoso de Raskólnikov, protagonista de Crime e Castigo, um pobre estudante russo que, inspirado em Napoleão, concebeu esta divisão fundamental para a raça humana: abaixo, a massa de pessoas ordinárias; acima, as extraordinárias.

A chave psicológica da obra Crime e Castigo é o arrependimento progressivo do pretensioso Raskólnikov aos poucos sufocando-o, mas não no campo consciente, e sim em seu coração. Mesmo após se entregar, cumprindo pena na Sibéria, o assassino jamais se retrata quanto à teoria moral “napoleônica”. Sem saber por quê, ele só não suportou conviver com o que fez. É de se supor que Raskólnikov percebeu-se como um homem ordinário, no fim das contas. Nesse ponto, Dostoiévski acompanha as tradições trágica e cristã, subentendendo que, independentemente da sofisticação dos nossos raciocínios ou ao quão alto aspiremos, a ação humana possui limites naturais e quem os ultrapassa atrai para si uma reação contrária, tanto interna quanto externa, de reequilíbrio.

Existindo forças divinas, é fácil imaginá-las reagindo contra os que ameacem a ordem geral de Deus para os seres. Mas e se a configuração das coisas no Universo for aleatória, alheia a uma Vontade Superior? Ainda assim, trata-se do resultado de bilhões de anos. Afinal, o mundo presente é a história inteira do mundo, e talvez os seres estejam dispostos no balanço possível dadas as contingências deste desenvolvimento espontâneo. Por que um jabuti é um jabuti? Por que tem casco, patas e não outro formato? Alguém o quis assim? Não sabemos. Sabemos, contudo, que, se estiver em cima de uma árvore, vai cair. E não porque um Deus quer que caia, mas simplesmente porque, sendo o que é, não reúne as condições para permanecer naquela posição.

Do mesmo modo, sendo Light humano, como reuniria as condições para perpetuar-se na posição de um deus? Diferentemente do estudante russo, o japonês torna-se empedernido e, para conseguir calar a voz interior, justifica os assassinatos com o “bem maior” de um idealizado mundo sem crime, o que não evita, entretanto, o rápido aparecimento desta força reativa externa, igualmente poderosa, a lhe antagonizar: L, o maior detetive do planeta, mente de habilidades dedutivas e indutivas tão agudas que beiram o sobrenatural. O mau agouro de Ryuk aqui começa a tomar forma. Quem sabe o Destino não seja bem um livro com nossas vidas já escritas desde sempre, mas um redemoinho a nos puxar para o centro de nós mesmos: só se pode tornar-se quem se é.

O paradoxo do justiceiro

No primeiro encontro entre Light e Ryuk, quando o jovenzinho perfeito contou seu plano justiceiro de usar o Death Note para varrer da Terra todas as “pessoas más”, o shinigami astutamente observou: “Mas aí você será a única pessoa má no mundo”. E no fim das contas, o que são o Mal e o Bem, a Vingança e a Justiça? Como os diferenciamos? Ilustrativa é a passagem em que uma garotinha inofensiva escreve no celular: “Mate todos, Kira”. Ela não está sozinha. As mais insuspeitas e pacíficas figuras se transformam no anonimato, principalmente o da internet, e apoiam linchamentos, execuções policiais, além do famoso bordão “bandido bom é bandido morto”. São milhões de Kiras.

Não por acaso, a persona divino-vingadora de Yagami, nascida a partir do caderno sobrenatural, angariou apoiadores e virou objeto de culto. Criminólogos de vertente psicanalítica como Theodor Reik, Franz Alexander e Hugo Staub levantam a hipótese do gozo com a punição alheia funcionar como descarga socialmente legitimada para as pulsões agressivas que, coercitivamente reprimidas na vida civilizada, restariam transbordantes nas psiques. Talvez seja parte de uma explicação, pois quando vemos cidadãos comuns, que nunca derramariam sangue, regozijando-se nas redes sociais com a morte de acusados, escancara-se ali uma espécie de comunhão coletiva irracional.

Mas não há de se creditar tudo à irracionalidade. A cada violência sem resposta corresponde uma vítima carente, sedenta de ajuda para retribuir a perda imposta e a dor sofrida. Foi o caso de Misa Amane, artista pop de aparência angelical que, durante um assalto em sua casa, teve os pais assassinados diante de si. Quando esses assaltantes-homicidas foram punidos por Kira, o autointitulado “Deus do novo mundo” ganhou a devoção incondicional da moça vitimada. No decorrer da história, até países reconheceram a autoridade da misteriosa força julgadora e programas sensacionalistas, como os da TV Sakura, vociferavam contra os que desafiassem a absoluta “Lei de Kira”.

Curioso como o Humano associa o poder, principalmente o punitivo, ao Divino. Talvez por intuirmos que impingir violência a um igual é tão perigoso e delicado que só se justifica por algo acima de nós; ou talvez pelos mais fracos gostarem de imaginar um Poder Superior capaz de castigar os abusos dos mais fortes; ou talvez, ainda, por desejarmos uma ordem fundante no mundo. A própria ideia de Juízo Final, ao admitir a salvação de uns e a condenação de outros por toda a eternidade, não trabalha com um senso iluminista de recuperação das pessoas, e sim com a restauração de um Princípio Absoluto de Justiça, que, por ser o Alfa e o Ômega, deve imperar apesar das pessoas.

Há um célebre brocardo latino que diz: fiat justitia ruat caelum (seja feita justiça, ainda que caiam os céus). Mas se esse for o sentido último das coisas, como que inscrito em uma ordem cosmológica transcendente a nós, será inapreensível pelas consciências humanas individuais, contingentes, dado ser impossível apreendermos o que nos transcende. Seguindo a lógica, um Princípio Absoluto de Justiça só seria cognoscível por uma consciência igualmente Absoluta. E mesmo caso a “máquina do mundo” se entreabrisse a um Drummond qualquer na pedregosa estrada de Minas, se a Esfinge revelasse o enigma, nada garantiria a fidelidade do gauche coração ao saber revelado.

A rigor, portanto, “Justiça Absoluta” é uma noção concebível apenas se habitarmos o Cosmos do Deus cristão e se for aplicada por esse Deus, pois sendo Ele onisciente e o princípio organizador universal, o Logos, a restauração da ordem justa entre os seres seria derivação de sua própria natureza divina, geradora, originária. Note-se que os deuses gregos não são capazes de levar o mundo a julgamento, absolvendo-o ou condenando-o conforme si mesmos, e isso porque, segundo já dito, não o criaram, mas surgiram a partir de suas estruturas, restando a estas submetidos. E aqui se chega à encruzilhada de Light Yagami: receber o poder de um deus, mas continuar humano.

Assim, embora Kira simbolize uma atividade de fato sobre-humana, seu exercício através do Death Note é condicionado pela humanidade de Raito. Rapidamente, então, a soberba do jovem começa a matar não só os considerados “criminosos”, mas quem quer que se coloque em seu caminho, a exemplo dos investigadores Reye Penber e Naomi Misora, bem como toda a força-tarefa do FBI no Japão. Em Além do Bem e do Mal, aforismo 146, Nietzsche adverte: “Quem combate monstros deve cuidar para que não se torne também um. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você”. Não ecoa essa passagem os vaticínios de Ryuk?

Observem os policiais, como sua exposição à decadência, à criminalidade e ao sangue, mesmo a princípio para combatê-los, lhes penetra na alma, empedernindo-a. E se ultrapassam o controle da lei matando quem consideram “bandido”, logo estendem tal definição a desafetos pessoais ou a meros críticos da autoridade fardada. A partir daí, é só mais um passo até os novos Kiras sucumbirem à pistolagem por dinheiro e a grupos de extermínio. Com efeito, quando a alguém são dados poderes além dos limites da ação humana, o monstruoso se manifesta. Talvez seja este o próprio paradoxo do justiceiro: é preciso poder pra fazer Justiça, mas o poder só toma a si mesmo por Senhor.

Se um pai mata o assassino de seu filho, quem sabe até se reconheça Direito no ato, a depender da situação. Mas se a um pai é conferido o poder de vingar todos os filhos da região, em um caso ou outro cabeças vão rolar segundo os interesses do executor. Igualmente, talvez exista quem mereça morrer. Pessoas cujo mal causado foi tão grande que nada em vida é capaz de reparar. Mas, ao se erguer toda uma burocracia estatal para aplicar sistematicamente a pena de morte, a máquina sentirá fome de mostrar a que veio, afinal, é o seu sentido, e a foice ceifará, no lugar de quem merece ser ceifado, os incapazes de operar nas engrenagens viscerais, nas entranhas engenhosas do Leviatã.

O segundo episódio do anime, “Confronto”, termina com Kira de um lado e L do outro, ambos professando-se “a Justiça”. Em A Genealogia da Moral, o relativismo nietzschiano rastreia como nossas valorações sobre “bem” e “mal” vieram do ressentimento judeu contra a escravidão. O “bom” já foi comumente tido por “forte”, “capaz”, e “mal” era sinônimo de fraqueza. A transvaloração teria ocorrido quando o cristianismo e a “moral de escravo” judaica inscrita em seu DNA acharam terreno fértil entre a plebe romana, proclamando a “humildade” como valor supremo e refundando a cultura ocidental a partir da culpa, arma escrava contra a mão pesada dos senhores.

Mesmo empregando o Death Note com o rigor das guilhotinas jacobinas, Light revela-se ciente da relatividade moral citada quando, no episódio 30, “Justiça”, admite: “Se o Kira for pego, isso faz ele mau. Mas se vencer e comandar o mundo, ele é a justiça”. Seriam o justo e o injusto, então, apenas um jogo de poder? Uma questão de quem dá as cartas? Por mais abstrata que a resposta possa ser, algumas realidades são sempre cruamente concretas: a da tirania, a da violência, a da dor e a do sofrimento. Quem sofre na carne pela força arbitrária do outro entende ser isso a manifestação de um mal, e as cicatrizes não somem só porque há na lâmina retórica afiada. A dor não é uma ideia.

Uma pessoa assaltada e morta no caminho de casa submete-se à violência tirânica do indivíduo, ao passo que um criminoso torturado para além de sua pena submete-se à do Estado. O mal parece consistir na desproporção de forças que leva à tirania sobre alguém. Num estado normal de coisas, contudo, o exercício da violência exige alteração de ânimos, esforço do espírito, e contra tal animosidade é possível uma reação de intensidade próxima. Mas, quando um poder emerge sob auspícios totais e se autonomiza a ponto de integrantes contribuírem para tiranizar o outro sem mudarem a cara, como fossem bons funcionários cumprindo seu dever, aí se entrevê o diabólico.

É no poder organizado, verticalizado e total, onde até um tedioso e ordinário Eichmann manda famílias para campos de concentração, que a consistência nevoenta das discussões morais se adensa numa expressão concreta e inegável do Mal, como agudamente intuíram Hannah Arendt e Bertrand de Jouvenel. Moscou pode não ser boa, mas foi bom ter Moscou quando tudo era Berlim. Aqui a sabedoria trágica, com seus emblemas de aniquilação para o equilíbrio dos seres, assume o sentido derradeiro: incesto e parricídio são imagens monstruosas, sim, mas talvez tragédia mais profunda teria sido a ascensão ilimitada do visionário Édipo-Rei, e não seus olhos perfurados.

Qualquer força, se cresce demais, ameaça em potencial tirânico e por isso atrai reações. Berlim encontrou, além de Moscou, Londres e Washington; Kira encontrou L e seus sucessores. “Este caderno é a pior arma de assassinato da História”, disse Near, principal discípulo de L, ao finalmente pegar Yagami Raito, que, não sendo verdadeiramente Deus, o Onisciente, deixou escapar a pista inevitável. “As coisas não costumam acabar bem para os humanos que usam o Death Note”, profetizara Ryuk. Não que tal desfecho estivesse literalmente escrito, mas, sendo as coisas como são, poderia mesmo ter acabado diferente? O que esperava Misa Amane, a real criação de um “Novo Mundo”?

Seja um deputado vociferando facas e caveiras lá do alto da tribuna ou uma insuspeita garotinha curtindo linchamentos no anonimato da internet, as pessoas tendem a se atrair pelo que quer que imponha ordem e retribua quem lhes fere, sem pensar no monstro alimentado por tabela. Kira seduzia suprindo a chama dessa carência, que, quanto mais for negligenciada, mais alto lançará seu sinal de fumaça a um próximo Yagami. Quem sofre não esquece, e por que esqueceria? “Seja feita justiça, ainda que caiam os céus”, diz o brocardo. Mas tudo considerado, concordo com o prof. Arnaldo Bastos quando diz que o correto seria “seja feita justiça, para que não caiam os céus”.

(*) Valério Luiz é escritor, advogado e especialista em criminologia, política criminal e segurança pública pela Universidade Federal de Goiás

[…] para o artigo ‘O que Death Note nos ensina sobre o fazer justiça‘, de Valério Luiz, publicado na Ponte […]