Diferentemente dos superlotados estabelecimentos de regime fechado, onde existe nítida distinção entre unidades de PCC e de outros perfis de pessoas presas, a partilha dos mecanismos de gestão das unidades de semiaberto somente agora começa a ser disputada

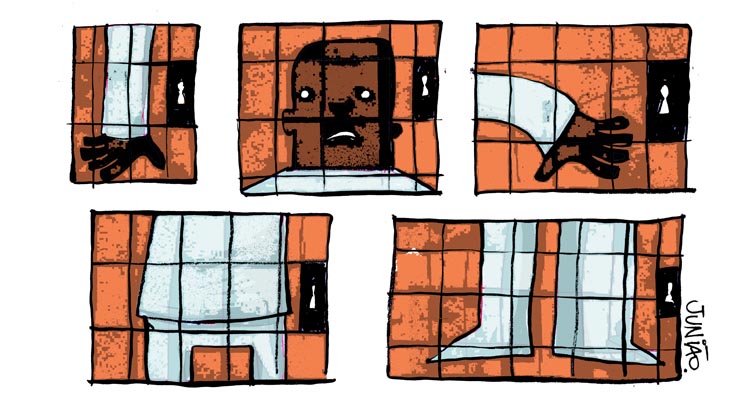

Ilustração: Junião/Ponte Jornalismo

Em 29 de setembro de 2016, centenas de homens romperam os alambrados do Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, município da Região Metropolitana de Ribeirão Preto (SP), e correram em direção ao canavial e à rodovia que margeiam a unidade, num sinal de que corriam contra o pavor em que suas vidas haviam se transformado. Ao mesmo tempo, outras centenas destruíam ambientes significativos do estabelecimento prisional: as salas da administração e das equipes de segurança; os pavilhões de trabalho e os espaços para atividades educacionais. Nenhum servidor foi capturado como refém. Alojamentos e refeitórios foram mantidos intactos.

Essas características do evento já apontavam dados importantes para se compreender como, numa unidade de regime semiaberto, que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) se habituou a considerar menos propensa a esse tipo de acontecimento, foram possíveis o rompimento da “paz” estabelecida e as cenas vistas nas TVs, jornais e mídias digitais, com as chamas do canavial encobrindo a prisão e alcançando quilômetros de distância.

Chamas que se reproduziram na noite seguinte, na cidade de Mococa, distante cerca de 130 quilômetros de Jardinópolis. Desta vez, num CR (Centro de Ressocialização), modelo implantado na gestão Nagashi Furukawa na SAP (1999 a 2006), cuja concepção – baseada em princípios de participação comunitária na execução penal e de responsabilização das pessoas privadas de liberdade quanto ao cumprimento de suas penas – foi abandonada tão logo teve início a gestão Ferreira Pinto, que trouxe consigo o atual secretário de Administração Penitenciária, Lourival Gomes.

O abandono de uma concepção que jamais chegou a ser efetivamente implantada e que foi marcada por dezenas de denúncias de corrupção em contratos de cogestão do Estado com organizações da sociedade civil transformou os CRs em meras unidades de privilégios, para onde são direcionadas as pessoas cujo “perfil criminal” supostamente facilitaria o processo de “ressocialização”, utilizando-se procedimentos de menor repressão e buscando separar os custodiados por tipo de crime cometido.

Já no caso de Mococa, nem mesmo a tipologia do perfil criminal permaneceu e há anos o estabelecimento tem operado simplesmente como uma unidade de regime semiaberto, tendo como último traço de sua origem como Centro de Ressocialização o respeito ao limite de ocupação, não excedendo o número de pessoas em relação ao número de vagas – até porque trata-se de um estabelecimento considerado vulnerável no chamado “nível de segurança”.

Considerando que estes estabelecimentos prisionais, distintos em sua concepção e arquitetura, operam com a mesma política determinada pela SAP, que tem sido constantemente exposta por seus traços de violência e de desumanização das pessoas privadas de liberdade, torna-se possível pensar em algumas aproximações entre os eventos, buscando compreender características comuns e superar a habitual explicação de que é sempre a superlotação que produz os atos de resistência das pessoas privadas de liberdade contra a administração penitenciária.

Considerando que estes estabelecimentos prisionais, distintos em sua concepção e arquitetura, operam com a mesma política determinada pela SAP, que tem sido constantemente exposta por seus traços de violência e de desumanização das pessoas privadas de liberdade, torna-se possível pensar em algumas aproximações entre os eventos

Interlocutores de pesquisa que trabalham como servidores das regiões centrais e noroeste do Estado de São Paulo, onde se localizam as unidades de Mococa e Jardinópolis, respectivamente, informavam que a SAP passou a transferir para as unidades de semiaberto todas as pessoas que, tendo obtido progressão de regime, vinham cumprindo pena em unidades de regime fechado. Essa determinação aparentemente decorria do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que em “caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado, a permanência no regime fechado caracteriza constrangimento ilegal ao preso, uma vez que ele não pode ser prejudicado pela precariedade do sistema prisional”.

Se no caso do CPP Jardinópolis essa decisão contribuiu para agravar o quadro de superlotação, em Mococa ela promoveu um rearranjo na composição do perfil populacional, fazendo chegar à unidade pessoas oriundas de estabelecimentos prisionais reconhecidamente vinculadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital), como as unidades do complexo Campinas-Hortolândia. E é a transferência dessas pessoas para o antigo CR, no caso de Mococa, bem como sua presença hegemônica no caso de Jardinópolis, relacionados ao modo de gestão dessas unidades, que indicam as aproximações aqui apresentadas.

Após o acontecimento de Jardinópolis, relatei as formas como a direção daquele estabelecimento vinha usurpando os direitos das pessoas privadas de liberdade e transformando-os em estratégias de sobrepunição, com práticas de silenciamento, proibições extra-legais, ameaças e interdições. “Gostava de opressão, agora aguenta”, foi a frase pichada num muro central do CPP, evidenciando que a gestão local e o tratamento dispensado aos homens encarcerados e seus familiares era o principal motivo da revolta generalizada.

Chegamos a janeiro de 2017, ano que começou marcado por uma nova onda de eventos de violência em diversos estabelecimentos prisionais, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste do país. E então, na manhã de 24 de janeiro, presos do CPP 3 de Bauru, antigo Instituto Penal Agrícola, ateiam fogo nos pavilhões e empreendem uma nova fuga em massa, causando pânico na cidade e reavivando o debate sobre os motivos pelos quais, em São Paulo, são as unidades de semiaberto o novo lócus de ocorrências de motins e rebeliões.

Uma hipótese razoável é que, diferentemente dos superlotados estabelecimentos de regime fechado, onde existe nítida distinção entre unidades de PCC e de outros perfis de pessoas presas, a partilha dos mecanismos de gestão das unidades de semiaberto somente agora começa a ser disputada, em parte em decorrência da permanência das práticas de opressão que marcam a Administração Penitenciária, em parte devido a mudanças no modo de operação do PCC em seu interior.

Ao passo que nas unidades de regime fechado o Estado caminha para a transferência total da gestão dos ambientes de convívio para o PCC, nas unidades de regime semiaberto esse compartilhamento permanece em tensão. E é exatamente nessas unidades de semiaberto que a “opressão” tem sido mais utilizada pelos gestores prisionais como estratégia de enfrentamento do crime, gerando, como resposta, uma maior solidariedade entre as pessoas presas. Não foi à toa que ao entrar para fazer a contagem dos presos em Bauru após a contenção do motim, policiais se depararam com a palavra “opressão” escrita com lençóis no gramado da unidade.

Ao passo que nas unidades de regime fechado o Estado caminha para a transferência total da gestão dos ambientes de convívio para o PCC, nas unidades de regime semiaberto esse compartilhamento permanece em tensão.

Os casos de Jardinópolis, Mococa e Bauru evidenciam que o controle exercido pela Administração Penitenciária, transformando direitos em mecanismos de opressão e castigo, fez emergir um movimento de resistência e visibilização dessa tensão. Relatos colhidos junto a servidores dessas unidades e egressos prisionais informam a existência de grupamentos informais de agentes penitenciários que têm como rotina a prática de diversas formas de violência, incluindo plantar artigos ilícitos em pertences pessoais de presos ou seus familiares, constranger familiares no acesso à unidade em dia de visita e ameaçar forjar situações para que as pessoas presas regridam ao regime fechado.

Essa hipótese é reforçada pelos relatos de Bauru, segundo os quais a rebelião teria tido início quando um funcionário flagrou um preso usando um aparelho celular. É sabido que a entrada de celulares em unidades prisionais é bastante comum; sabe-se, também, que nessas situações, em geral, uma pessoa presa assume a responsabilidade por esse crime, de modo que não ocorra punição coletiva. Assim, uma resposta desproporcional a uma ocorrência tão corriqueira somente se justifica se a situação servir como estopim para dar visibilidade a outras práticas também corriqueiras de “opressão”, que, conforme outros relatos ouvidos, eram bastante comuns no CPP 3 de Bauru.

Pode-se dizer que os eventos de Jardinópolis, Mococa e Bauru são, e ao mesmo tempo não são, acontecimentos isolados. São isolados na medida em que não seguem um padrão ou comando superior que ordene rebeliões em unidades de semiaberto, sendo disparados a partir de ocorrências locais. Mas se encontram conectados, uma vez que visibilizam processos de resistência que têm como foco denunciar e enfrentar as diversas formas de violência estatal.

O momento atual, no que diz respeito às políticas prisionais e à gestão dos estabelecimentos prisionais, tem sido de exacerbação das formas de violência promovidas pelos grupos criminais e pelo Estado. No caso de São Paulo, a hegemonia do PCC no sistema prisional tende a neutralizar conflitos entre as pessoas presas, mas é preocupante ver a repetição dos eventos de enfrentamento à permanente violação de direitos por parte dos gestores e operadores prisionais.

Longe de defender o crime, quando se fala em gestão prisional é preciso combater as violações de direitos, garantir o cumprimento da lei e investir em ações de inteligência e de prestação de serviços e assistências que neutralizem as iniciativas do PCC dentro das unidades. Esses são alguns dos passos iniciais que devem ser dados pelo governo para que o Estado assuma o legítimo e constitucional controle sobre as prisões. Mas, fora delas, também há muito por ser feito, revendo, principalmente, as políticas de encarceramento massivo e de guerra às drogas que vige em todo o país.

* Felipe Athayde Lins de Melo é doutorando em Sociologia na Universidade Federal de São Carlos, onde integra o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos, e autor do livro “As prisões de São Paulo: Estado e mundo do crime na gestão da reintegração social” (Alameda Casa Editorial, 2014).