O grupo mais poderoso do crime organizado da América do Sul trafica drogas, domina prisões e favelas; conta com 35.000 membros e uma ‘justiça’ própria que proíbe matar sem licença

Judite se lembra com nitidez do primeiro contato. Em 2006, ela estava com 16 anos e seu irmão Artur havia acabado de morrer no hospital, depois de sofrer um ataque brutal homofóbico, quando o Primeiro Comando da Capital (PCC) bateu à porta de sua casa. Quando abriu, viu “um garoto magrinho, de óculos, com cara de nerd”.

– Você é irmã do Artur? – perguntou.

– Sou.

– Posso falar com seu pai?

– Sim.

O pai saiu e perguntou:

– O que você quer?

– Falar sobre o Artur. Sabemos que o senhor é policial, mas viemos lhe propor como quer que matemos os caras [que mataram seu filho]. Pode me dizer como?

Judite conta que seu pai, impressionado, rejeitou a proposta. Confiava na justiça de Deus. “O sujeito chegou a dizer: ‘Se quiser, gravamos”, recorda-se. Ela cresceu em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, em um desses bairros onde alguns amigos da escola fumam crack e outros estão presos ou mortos. Esta jornalista de 30 anos prefere usar esse nome para se proteger ao falar da enigmática irmandade de criminosos que domina a vida cotidiana em dezenas de prisões e centenas de favelas no Brasil. O PCC é a organização criminosa mais poderosa do país.

O grupo nasceu em uma das prisões mais desumanas de São Paulo, em Taubaté, quando os presídios brasileiros eram ainda piores do que agora. Cada prisão tinha um manda-chuva que permitia que violassem a mulher de um prisioneiro devedor, abusar sexualmente de presos mais vulneráveis ou distribuir celas, recorda Sidney Salles, 52, que alugou uma para si próprio porque queria ter encontros íntimos. “Os que tinham mais dinheiro viviam melhor e subjugavam os outros”, diz ele, agora em sua casa em Várzea Paulista. “Quando chegaram, começaram a cuidar das pessoas que estavam presas. Pessoas mais vulneráveis, cuja integridade física estava em perigo. Criaram um poder para protegê-las, para que não apanhassem ou fossem estupradas…”. Salles ficou preso na penitenciária do Carandiru durante seis anos por assalto e pôde trocar os crimes pelo púlpito de um pastor evangélico graças ao fato de ter sobrevivido àquela época em que qualquer disputa na prisão era resolvida a facadas ou socos. “Para não ver sua mãe chorar, você fazia a de outro chorar”, diz ele. Esse inferno começou a mudar com um jogo de futebol no pátio da prisão de Taubaté em 31 de agosto de 1993, o dia em que o PCC nasceu.

Essa sigla, que soa como partido comunista chinês ou cubano, é a de um grupo brasileiro do crime organizado que hoje tem cerca de 35.000 “irmãos” batizados em um ritual secreto, que gerencia negócios de drogas que giram 100 milhões de dólares por ano (485 milhões de reais) —sem contar lucros fabulosos do tráfico para a Europa—, opera em todos os países da América do Sul e colabora com máfias do outro lado do Atlântico. Esta é a história de uma organização tão peculiar como desconhecida fora da região e que fez história no Paraguai em janeiro, quando seus membros promoveram a maior fuga carcerária desse país.

O jogo de futebol entre o Primeiro Comando da Capital e o Comando Caipira, em 1993, foi o momento fundador em que o poder mudou de mãos naquela prisão, segundo os investigadores. A equipe vencedora matou e decapitou o preso que dominava a prisão e o subdiretor. Chutou a cabeça do primeiro; pendurou a do segundo em uma estaca para que todos vissem. Uma cena bárbara, descrita no livro PCC: A Facção (Editora Record), de Fátima Souza. Inédita na época. Hoje, não mais.

Os oito prisioneiros que venceram a partida decidiram formar uma aliança. Eram irmãos e o inimigo não seriam os outros presos, mas o sistema. As autoridades. O Estado. Juntos, exigiriam que seus direitos fossem respeitados. Aceitavam cumprir sua sentença, mas não tolerariam serem mortos atrás das grades, que seus parentes fossem humilhados ou não ter água para se lavarem. Conseguiram se tornar a voz dos presos perante o Estado. Prosperaram ao implementar seus métodos de administrar os negócios e resolver conflitos nos bairros mais negligenciados.

Cela a cela e rua a rua, o PCC estendeu seus métodos peculiares para se tornar um poder hegemônico nas prisões e favelas. Com o núcleo duro de 35.000 irmãos batizados nestes 27 anos, explica Lincoln Gakiya, um promotor que os combate desde 2006, centenas de milhares de outras pessoas —delinquentes, biscateiros, mas também faxineiras, pedreiros, vendedores ambulantes ou de telemarketing— seguem suas normas. Vivem no ritmo estabelecido pelo Primeiro Comando da Capital.

Seu funcionamento é diferente do dos cartéis mexicanos, da máfia italiana e de outros grupos criminosos brasileiros (as chamadas facções), dizem os acadêmicos que o estudaram. A organização aplica seu próprio código de justiça, proíbe o crack nas prisões que controla e se orgulha de estar por trás da queda drástica de assassinatos das últimas duas décadas na megalópole São Paulo. O promotor Gakiya acrescenta que o PCC controla as rotas do tráfico de drogas, da produção à distribuição em portos do outro lado do Atlântico. Aliados europeus ou africanos dão o último passo: levam-nas aos narizes dos europeus.

Apesar de possuir estatuto e emitir circulares, sua operação é cercada de mistério. Nenhum irmão geralmente admite ou proclama que pertence ao PCC. Impossível saber como eles se reconhecem. Alguns acadêmicos destacam seus modos empresariais, outros, os métodos militares. Para o sociólogo Gabriel Feltran, autor do livro Irmãos, Uma História do PCC (Editora Companhia das Letras), a organização funciona como a maçonaria: “É uma sociedade secreta organizada com uma distinção muito clara entre o negócio [de cada um] e a organização política. Suponha que sejamos três maçons. Eu tenho um restaurante, outro tem uma oficina de peças de reposição e outro é escritor … Cada um tem o seu negócio, não são negócios da maçonaria. Mas quando decidimos pertencer a uma irmandade, somos irmãos. O fato de meu restaurante ter mais dinheiro do que a sua oficina não implica distinções dentro da irmandade. É uma rede de auxílio mútuo”, explica Feltran, em sua sala na Universidade Federal de São Carlos, a 240 quilômetros de São Paulo. Feltran estuda a dinâmica do grupo há 15 anos por meio de entrevistas com centenas de moradores de favelas paulistas.

“É uma organização única que dá aos membros muita independência em suas atividades criminosas, deixando bem claro que não podem ser predatórias”, concorda Steve Dudley, que estuda crime organizado na fundação Insight Crime. Dudley enfatiza por e-mail que o PCC “proíbe a extorsão”, algo “incomum para uma organização que exerce tanto controle sobre o território em que opera”.

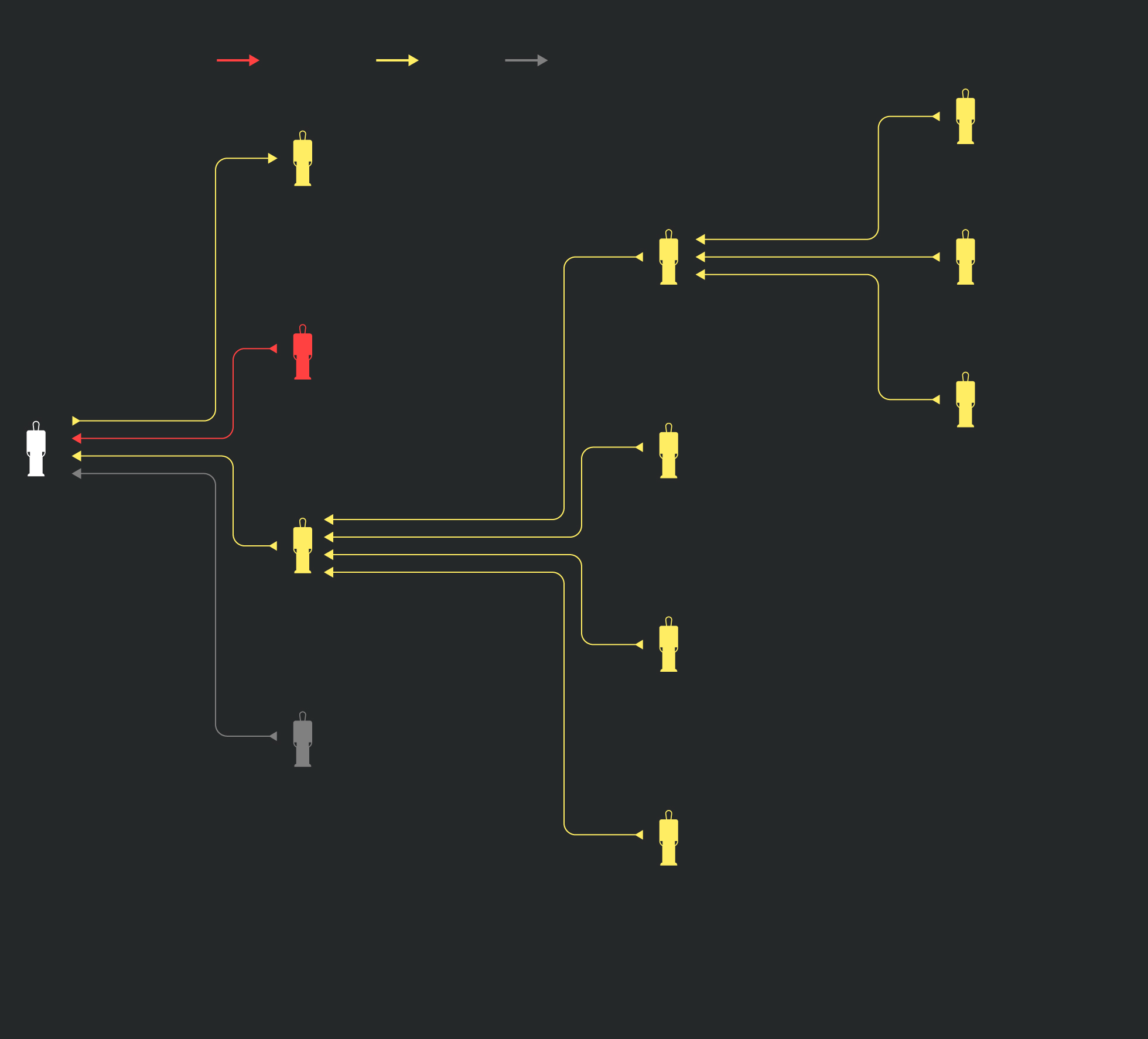

A ideia é que, se os irmãos se saem bem, o PCC, também. O autor de Irmãos a descreve como uma organização notavelmente horizontal, mas com posições disciplinares e de gestão que a articulam. Uma rede entre criminosos que colaboram e cujo coração são os debates internos —às vezes via celular da prisão— para chegar a um consenso sobre a decisão correta, sempre de acordo com seus códigos.

O acadêmico ressalta que não fazem negócios com qualquer um. Seus sócios “não podem ter estuprado, matado injustamente [dentro de sua ideia de justiça], não podem ter cometido um erro grave em uma missão ou não terem sido fortes o suficiente para evitar delações”. Abusar de crianças, assassinar sem permissão, pertencer a um grupo rival ou entregar um irmão é pago com a morte; alguns erros repetidos, com o desterro. E os primeiros erros, com admoestações ou multas.

O estatuto do PCC, reproduzido no livro de Feltran, possui 18 artigos: o primeiro diz que seus membros devem se comprometer “a lutar pela paz, justiça, liberdade, igualdade e unidade”, com o objetivo “sempre do crescimento da organização e com respeito à “ética do crime”.

- Todos os integrantes devem lealdade e respeito ao Primeiro Comando da Capital, devem tratar todos com respeito, dando bons exemplos a ser seguidos pela massa, acima de tudo, justo e imparcial.

- Lutar sempre pela Paz, Justiça, Liberdade, Igualdade e União, visando sempre o crescimento da organização, respeitando sempre a ética do crime.

Entra-se no PCC a convite de pelo menos dois membros que serão os padrinhos do batizado, explica a antropóloga Karina Biondi, autora do livro Junto e Misturado: Uma Etnografia do PCC (Editora Terceiro Nome). Ela conta que o grupo procura candidatos com certas habilidades. A principal: enorme poder de persuasão. Mas também boa oratória e um histórico de lealdade ao crime. Na cerimônia de batismo, eles prometem que a irmandade estará acima de tudo. “Várias mulheres me confessaram que se sentiram magoadas quando seus maridos aderiram. Diziam: ‘Fiquei em segundo plano, prefere o PCC”, conta por telefone Biondi, professora da Universidade Estadual do Maranhão, que anos atrás começou a investigar as dinâmicas carcerárias do grupo por meio de entrevistas com prisioneiros e parentes enquanto visitava o marido, preso por um crime pelo qual foi absolvido.

Biondi explica que o grupo abriu a porta para as mulheres, as irmãs, alguns anos atrás, mas que ainda são poucas porque é muito difícil criar seu próprio espaço em um mundo tão fortemente machista. O interesse em incluí-las chegou ao ponto de organizar uma campanha na qual se propunha isentá-las do pagamento da mensalidade se fossem batizadas, diz Biondi.

A contribuição, que é de cerca de mil reais e é menor para os membros encarcerados, é usada para pagar as viagens de parentes a prisões remotas, cestas básicas de alimentos para as famílias mais necessitadas, brinquedos de Natal ou armas.

Com o objetivo de manter a polícia distante e que não prejudique o negócio das drogas, o PCC criou um sofisticado sistema de justiça próprio baseado em três pilares que se aplicam dentro e fora das prisões: o acusado tem o direito de se defender, está proibido matar sem autorização e os vereditos são debatidos até que seja alcançado um consenso. Resolvem disputas de todos os tipos, explica Rodrigo, pseudônimo escolhido por um cineasta de 42 anos que mora na Brasilândia, um bairro repleto de favelas em São Paulo com 280.000 moradores, onde o metrô não chega.

Em bairros como esse as pessoas não confiam na polícia, diz Rodrigo. “Sabe o que aconteceu ontem? A polícia baixou com duas motos na biqueira [ponto de venda de drogas] em frente de casa e levou a droga do traficante. Ele ficou louco.” Ali os conflitos são resolvidos ao modo do PCC. “Todos se acertam com os irmãos. Vou chamar a polícia para resolver meu problema? Não, eu o levo ao PCC. É o que eles chamam de trocar uma ideia. “É qualquer tipo de problema, desde estupro até roubo de tênis.”

Essa irmandade de criminosos também resolve problemas do cotidiano, como mostram vários exemplos que Biondi cita de suas pesquisas: queixas sobre um carro mal estacionado que impede a passagem; uma mãe que lhes pede que falem com o filho viciado em drogas; outra protestando porque o dentista não aparece no ambulatório. “Alguns irmãos estão mais atentos aos vizinhos, outros não querem se envolver com problemas de homem e mulher”, diz Biondi. “Funciona de maneira diferente em cada bairro, depende de quem está encarregado da responsabilidade”. E quando o PCC se recusa a se envolver, chegam críticas do bairro e ouvem-se queixas como a de que “o bairro está abandonado, ninguém se importa com a gente”.

Muitas vezes, o sistema da irmandade substitui a Justiça comum. Em janeiro, quando a polícia interrogou Giulia Cândido, 21 anos, sobre a morte de seu bebê, e depois a deixou ir, o PCC assumiu o caso do seu jeito. O bebê havia chegado ao hospital sem vida, com marcas de mordida no rosto e fraturas no crânio, tórax, mandíbula, nariz e clavícula. Para a polícia, não havia indícios de que ela tivesse participado do espancamento fatal, segundo relatou a imprensa. Mas Cândido foi sequestrada por criminosos ligados ao PCC que a colocaram diante de um tribunal do crime. Teve sorte: a polícia conseguiu resgatá-la viva. Segundo as autoridades, a organização já a havia sentenciado à morte.

As sentenças são cumpridas em questão de horas. Ao contrário dos júris populares, esses tribunais criminais não terminam com uma votação. “Chegam a um consenso, eu nunca soube de uma votação”, explica Feltran. Ele diz que suas fontes sempre lhe falaram de “debates infernais de horas e horas”. O sociólogo estudou um caso em que chegou a haver 40 participantes por telefone. Rodrigo, o cineasta, descreve o esquema assim: “Se você roubava um vizinho, trocava uma ideia, as partes discutiam, eles [os irmãos] escutavam e o que estava errado pagava. Uma perna quebrada ou até a morte.” A série brasileira Sintonia, transmitida pela Netflix, recria um desses julgamentos sem mencionar a sigla da organização. Em uma cena, vários criminosos debatem em pé, em círculo, em um galpão abandonado.

Um irmão é acusado de matar sem permissão um viciado, outro é o promotor e um terceiro que comanda a sessão liga ao padrinho do primeiro para que apresente os argumentos da defesa.

Apesar de ser um sistema feito por delinquentes, o sociólogo Feltran ressalta que é o mais parecido a um sistema de justiça rápido, eficaz e gratuito em muitas das periferias mais pobres e abandonadas do Brasil. Nos 13 anos que se passaram desde o assassinato de Artur, aquele homem de trinta anos que sua irmã lembra como alguém “muito moderno, muito diferente”, que “dava aulas de teatro na favela”, ninguém foi julgado.

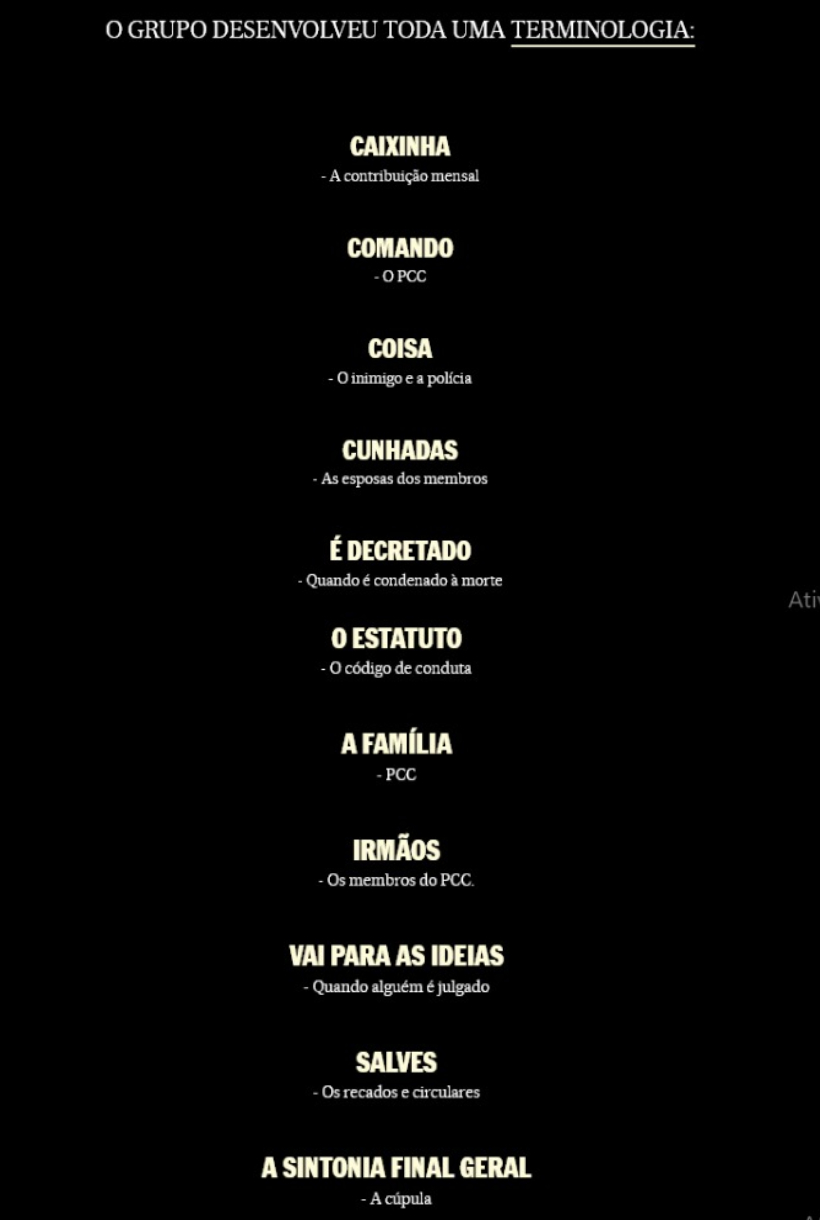

O grupo criou toda uma terminologia. O PCC é a família, o comando… Os membros são irmãos; suas esposas, cunhadas; as circulares informativas, salves; o código de conduta, o estatuto; o valor mensal, a caixinha; o inimigo e a polícia são coisa. A cúpula é a última instância, a Sintonia Fina Geral. Quando alguém é julgado, vai para as ideias. E, quando é condenado à morte, é decretado.

O promotor Lincoln Gakiya (Presidente Prudente, São Paulo, 1966) foi decretado pelo grupo criminoso pela primeira vez quando seu segundo filho nasceu, há 15 anos. “Estava voltando da maternidade com minha mulher quando me avisaram; (meus chefes) me recomendaram pedir uma licença de 15 dias”. O temor conviveu com a alegria da chegada do bebê e as tarefas de cuidar de seu outro filho, conta Gakiya na sede da Promotoria paulistana. Ao voltar ao trabalho quis resolver sua situação, conhecer a seriedade da ameaça. “Saber quem, como, onde e por que da ameaça de morte”. Assim começou sua perseguição ao PCC.

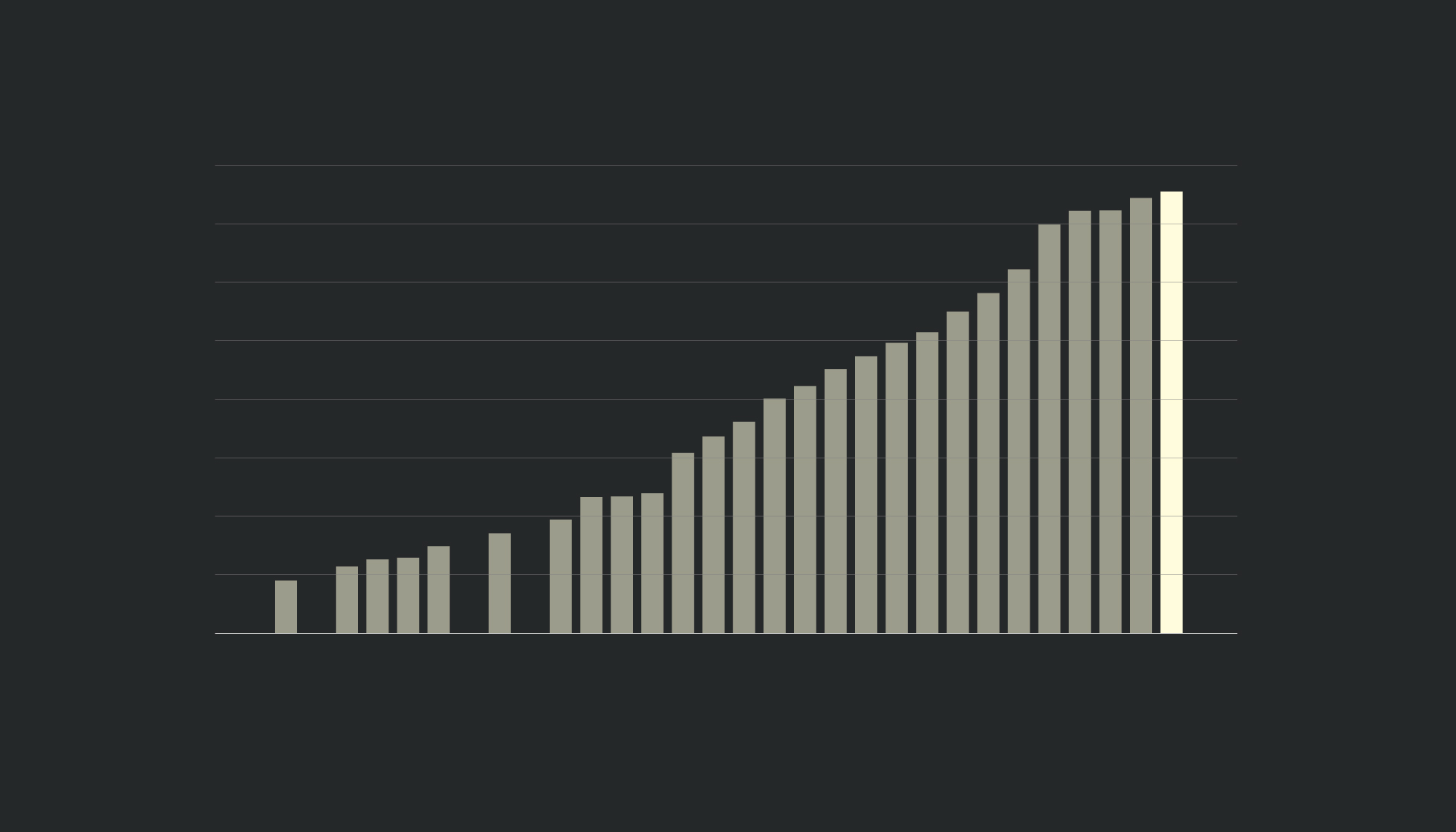

O homem que mais investigou o PCC dentro da Justiça diz que o tráfico de drogas é o principal negócio do grupo que opera em toda a América do Sul —principalmente no Paraguai e na Bolívia—, mas tem membros nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Holanda e Reino Unido. Seu mercado mais importante ainda é o Brasil, ainda que as vendas ao estrangeiro, especialmente à Europa, aumentem velozmente porque os lucros são fabulosos. “Ainda vendem mais dentro do Brasil, mas o tráfico para a Europa é caminho sem volta porque traz um lucro fantástico com pouco risco”, diz Gakiya. Tanto, que lavar dinheiro é uma das urgências do PCC. Basta pensar que o grama da coca que, segundo a Global Drug Survey, é vendido no Brasil por 67 reais, em Barcelona está em 60 euros (335 reais) e em Berlim custa 78 euros (436 reais). Só é mais barata na Colômbia.

A quarentena decorrente da pandemia de coronavírus afugentou a clientela que frequentava as bocas de fumo em busca de maconha e cocaína, afirma o promotor, e o fechamento das fronteiras prejudicou seus negócios internacionais.

Quando começou a investigá-los, Gakiya descobriu que a ordem de matá-lo havia saído de uma prisão próxima a sua cidade, onde estiveram presos durante anos os oito chefes do grupo. Ainda que os presos sempre encontrem formas de se comunicar e criem suas próprias linguagens, a telefonia móvel foi a panaceia no Brasil. Sem os celulares o PCC não teria alcançado seu poder atual, concordam os especialistas.

Em 2006 paralisou a megalópole graças aos telefones celulares

A organização deu seu primeiro soco na mesa há duas décadas. Graças à incipiente telefonia móvel, organizou uma rebelião simultânea em trinta prisões do Estado de São Paulo. Em 18 de fevereiro de 2001, o PCC se apresentou ao grande público tomando como reféns os 10.000 familiares que estavam de visita nos presídios. Esses dias são tão sagrados que os presos proíbem andar sem camisa, entre outras regras. Quando um preso vai com uma mulher a um encontro íntimo, quem cruza com eles deve baixar os olhos; antigamente deveriam virar de rosto à parede, afirma Salles, sobrevivente do Massacre do Carandiru.

Cinco anos depois, outro golpe. Pela transferência de centenas de seus membros a outras prisões porque se descobriu que planejavam uma rebelião no Dia das Mães —as mães são sacrossantas—, o PCC respondeu com um desafio ao Estado. Nenhuma testemunha daquele maio de 2006 em São Paulo o esquece. Paralisaram a maior cidade da América Latina durante vários dias com dezenas de atentados simultâneos contra policiais, delegacias, quartéis… enquanto isso, os presos de dezenas de cadeias se rebelavam contra seus guardas. As escolas, as lojas e os bancos fecharam. Os ônibus deixaram de circular. Aproximadamente 560 pessoas morreram em duas semanas. Foi a versão local do 11 de Setembro de 2001 de Nova York e o 11 de março de 2004 de Madri.

Três semanas depois ocorreu uma das cenas mais surrealistas da história do PCC. Oito deputados de uma comissão de investigação sobre tráfico de armas foram à cadeia para escutar o depoimento do preso Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, um bandido carismático, inteligente e leitor voraz, de acordo com Irmãos. Líder da organização durante anos, foi um dos primeiros batizados e é considerado o grande símbolo do PCC. A transcrição oficial dessas quatro longas horas de depoimento ocupa mais de 200 páginas e permite vir à tona o homem e as entranhas do grupo, incluindo a batalha fratricida que Marcola acabava de vencer. Este é um trecho da parte em que fala do confronto com seu predecessor, Geleião:

— O Sr. Presidente (deputado Moroni Torgan): O que aconteceu?

— O Sr. Marcos Williams Herbas Camacho (Marcola): Simplesmente ocorreu uma desmotivação para que a amizade continuasse.

— O que a causou? Você sabe?

— Divergência de opiniões. Ele era muito radical, eu pensava que acabaria colocando todos nós em uma situação muito ruim.

— Quais atitudes seriam essas?

— Queria explodir a Bolsa de Valores. Não era o que aconteceu agora, ele queria atentados terroristas e eu era totalmente contra, na época, contra esse tipo de situações. Então começamos a discordar demais. E como ele tinha o poder máximo, minha vida corria muito perigo no sistema penitenciário de São Paulo.

Marcola venceu aquela guerra pelo poder, mas perdeu sua primeira esposa, uma advogada que foi morta por seus rivais com dois tiros na porta de casa. O suspeito de atirar foi assassinado pouco depois.

Nascido em Osasco, na periferia de São Paulo, em 1968, tem hoje 52 anos. Ainda que tenha começado como batedor de carteiras —mal visto no interior da quadrilha— chegou a ser assaltante, em sua época da elite da delinquência brasileira. Está há mais de meia vida preso, fugiu várias vezes, e é dos que pôde saborear os frutos de seus negócios ilegais. No final dos anos noventa andava em jatinhos privados. Sua esposa lhe visita, tem vários filhos e uma delas estuda na Austrália, de acordo com o promotor.

Após andar por várias favelas, o sociólogo Feltran discorda da promotoria e das autoridades em relação à liderança da organização. Diz que o PCC “não é um cartel com líderes”. Afirma que na etnografia indígena brasileira existem “muitas outras referências de chefatura sem comando. Estou certo de que é uma dessa chefaturas sem comando”.

A pesquisadora Biondi diz que “a palavra do PCC não é soberana”. E evoca dois casos. A vez em que os batizados de um bairro viajaram para evitar receber a circular que ordenava que para cada irmão morto pela polícia eles deveriam assassinar dois agentes, e os presos que se negaram a receber “um salve de igualdade de gênero pelo que cada cela deveria aceitar um homossexual dos que estavam reunidos em uma só cela”. Os presos se negaram com o argumento de que o PCC estava “sendo opressor”.

Nas ruas, o grupo é invisível à primeira vista. Nada indica em lugares como a Brasilândia que controla um território. Nem bandeiras, nem pichações. Muito menos o exibicionismo dos traficantes do Rio de Janeiro, que chegam a filmar-se com os celulares enquanto dançam funk levantando o fuzil no alto. Os modos refletem a contenção que caracteriza São Paulo. Mas basta observar bem em muitos bairros periféricos paulistas para distinguir grupos de jovens reunidos nas esquinas em qualquer manhã no meio da semana, quando as ruas estão desertas porque todos saíram para trabalhar em locais distantes. São adolescentes, incluindo algumas garotas, que parecem que não fazem nada, mas estão atentos à clientela enquanto fumam maconha. São o elo final da cadeia, os traficantes que vendem maconha e cocaína a quem pagar.

Ao desembarcar nos bairros, o grupo impôs aos traficantes controles de preço para evitar a concorrências e os conflitos. O PCC “não tem o monopólio da venda de drogas em São Paulo, a ele basta regular o mercado”, diz Feltran.

Para os moradores das favelas de São Paulo sua chegada foi uma revolução, como relata o cineasta Rodrigo. “Com a chegada do PCC, reinou a paz na periferia. O que o Governo tentou fazer durante décadas, o grupo resolveu em um mês. Foi incrível”. Uma mudança radical na vida cotidiana de milhões de pessoas. Quando adolescente, Rodrigo frequentemente presenciava tiroteios. “Eram comuns, especialmente em quermesses. Toda festa tinha sua briga. A festa atraía muita gente para tomar vinho quente, e depois chegavam grupos rivais e os mortos”. Enquanto nas periferias se atribui ao PCC o mérito dos baixos índices de violência em São Paulo, na academia o debate continua e os promotores como Gakiya discordam. Rodrigo alerta sobre o aumento de mortos na Brasilândia.

Gakiya calcula que o PCC movimenta 500 milhões de reais por ano com a venda de drogas, seu principal negócio. Pode parecer pouco se comparado a alguns cartéis da América Latina, mas esse cálculo não inclui os lucros internacionais porque, diz, ainda não foi possível estimá-los.

Para entender os fabulosos lucros que a venda de cocaína à Europa promete, servem as contas de outro negócio, o comum roubo de carros de luxo à mão armada em São Paulo. Em Irmãos, Feltran faz o seguinte cálculo com uma caminhonete Toyota Hilux: alguém paga a dois jovens 900 reais cada um para roubá-la; o veículo circula até a fronteira com a Bolívia, onde é trocado por 5 a 7 quilos de pasta base de coca que, cortada e vendida no varejo no Brasil, pode significar 425.000 reais. Do outro lado do Atlântico, cada um desses quilos significaria 447.000 reais. O negócio é tão lucrativo que em 2017 no Brasil foram roubadas 1.149 caminhonetes Hilux.

A droga é vendida no Brasil a preços irrisórios para qualquer europeu. E por isso é um momento crucial ao PCC. No escasso tempo transcorrido desde que se abriu aos mercados internacionais viu seus lucros explodirem.

O último plano para matar o promotor Gakiya é do final do ano passado, após conseguir com que 22 homens considerados chefões do PCC fossem separados e, com Marcola à frente, dispersados por prisões do país. Todos eles agora estão em presídios federais, mais modernos, vigiados, menos lotados do que os estaduais. Passam 22 horas por dia em celas isoladas. Gakiya frisa que gostaria que o pedido oficial de dispersá-los fosse coletivo, assinado por autoridades judiciais e políticas, para evitar que o transformem novamente em um alvo. Deixa claro que se alguém pode se orgulhar de tê-los dispersado é ele; não o então ministro da Justiça, Sergio Moro, não o governador, ninguém. Somente ele, o único a assinar a solicitação.

Acha que essas transferências não afetarão o negócio do grupo criminoso porque “tem a engrenagem dos negócios cotidianos muito bem ajustada, mas irá prejudicar na tomada de decisões estratégicas”. O plano de Gakiya é se aprofundar nas fricções internas para que a organização imploda.

Em plena pandemia, o PCC recebeu outro duro golpe, a prisão de “seu principal fornecedor da cocaína, ainda que não o único”, afirma. Gilberto dos Santos, Fuminho, detido em abril em Moçambique, “não é membro do PCC”, mas é amigo pessoal de Marcola. Cuidava de seus negócios pessoais.

Até políticos e promotores brasileiros admitem que as prisões são o grande local de recrutamento dos grupos criminosos, que recrutam seus integrantes nas barbas do Estado. Como as quadrilhas dividem o domínio dos presídios, é frequente que perguntem ao recém-chegado se prefere ir à ala dominada pelo PCC ou à de outro grupo. Gakiya revela que é comum que, se a pessoa é da facção rival, se faça passar por um deles e até se converta. Estratégias básicas para continuar vivo.

Em 1º de janeiro de 2017, quando os brasileiros se recuperavam das festas de Ano Novo, um ambiente sinistro se instalou no pátio de um presídio de Manaus após as visitas familiares. As câmeras de vigilância captaram dúzias de presos armados com escopetas, pistolas, facões, paus e barras de ferro à caça de presos do PCC. Como a organização de São Paulo era minoritária lá, os irmãos estavam no que chamam de seguro, a galeria dos indesejáveis, com os estupradores e ex-policiais. Durante 17 horas de violência brutal 56 presos foram assassinados, a maioria do PCC e ligados a ele: uns foram decapitados, outros tiveram o coração arrancado, alguns foram queimados vivos. Cenas de barbárie que depois circularam de celular em celular via WhatsApp.

Foi o maior golpe sofrido pelo PCC em sua história. Sua vingança, seis dias depois, em uma prisão a 800 quilômetros em Boa Vista, deixou 33 mortos do Comando Vermelho, o grupo mais poderoso do Rio, e aliados locais. Essas orgias de sangue significaram a ruptura de anos de aliança entre as duas organizações criminosas mais poderosas do Brasil. Começava uma guerra pelo controle das rotas de droga e prisões que ensanguentou o norte e nordeste do Brasil. Para engrossar suas fileiras para enfrentar a batalha, o PCC simplificou as regras de recrutamento, como os pesquisadores constataram.

O grupo criminoso paulista realizou no Paraguai um ano antes seu golpe mais espetacular visando eliminar intermediários em sua expansão internacional. Emboscaram a Hummer blindada do brasileiro Jorge Rafaat, conhecido como o Rei da Fronteira, que controlava o narcotráfico e o contrabando na região. Foi assassinado. Um rival a menos. A meticulosa operação ocorreu em Pedro Juan Caballero, a primeira cidade do lado paraguaio. Foi justamente sua prisão o cenário em janeiro da maior fuga carcerária da história do Paraguai. O promotor Gakiya afirma que a operação para libertar 75 presos não foi organizada pela cúpula do PCC e sim por algum ou alguns de seus membros.

O crime organizado surge onde o Estado deixa espaços. E as prisões do Brasil são há décadas um imenso buraco negro. Nos anos noventa era mais perigoso a um delinquente estar preso do que nas ruas. Os criminosos se matavam por qualquer assunto dentro e fora da prisão. E eram exterminados. O PCC talvez não nascesse e subisse tão rapidamente sem a matança do Carandiru, a pior da história brasileira, em 1992. Um ano antes da truculenta partida de futebol em que a irmandade foi fundada, a polícia entrou no maior presídio da América Latina para sufocar uma rebelião e matou 111 detentos. Sidney Salles, que sobreviveu ao massacre, abandonou o crime e se transformou em um pastor evangélico que dirige cinco centros de reabilitação e dá palestras sobre o sistema carcerário que o levou até a Harvard, foi testemunha desse processo: a chegada dos irmãos foi bem-recebida por grande parte dos presos, diz.

Em um país como o Brasil, que tem mais de 800.000 pessoas presas, a ascensão do PCC representou uma mudança radical para os réus, diz Salles. De repente alguém defendia os que eram estuprados, os que não tinham visitas familiares porque eram muito pobres para custear a viagem, os que não tinham uma escova de dentes e água para se lavar. “Foi aí que o PCC entrou, desempenhando o papel do Estado. Até hoje”.

Equipe:

- Coordenação e formato: J. A. Aunión e Guiomar del Ser

- Design: Ana Fernández

- Front-end: Alejandro Gallardo

- Direção de arte: Fernando Hernández

- Infografía: Artur Galocha

- Edición: Paula Chouza y Eliezer Budasoff

- Imagens: AFP e Raoni Maddalena

Reportagem publicada originalmente em El País.

[…] No topo do PCC está Marcola, sentenciado a 150 anos de reclusão, mais de 30 deles já cumpridos, condenado a passar o resto de seus dias na cadeia. Marcola é um preso diferenciado: durante o longo cárcere, se politizou, adicionou métodos capitalistas ao crime e controla a organização sem precisar mostrar a cara. O relatório da PF ao qual Pública teve acesso descreve a facção como uma grande corporação empresarial, baseada em princípios de conglomerados capitalistas, segundo os quais a hierarquia, disciplina e obediência às regras de negócios são indispensáveis. A semelhança com a máfia italiana, segundo o relatório da PF, vem da violência e intimidação contra agentes de segurança e, em especial, contra os integrantes que violam as regras ou delatam. Marcola, segundo está escrito no relatório, mesmo preso, exerce “com mãos de ferro o comando da cadeia alimentar do PCC, o que significa dizer que todas as ordens ou ‘salves’ [ordens para missão] da facção devem [submissão] a sua anuência, sob pena de severa punição, inclusive pelos conhecidos tribunais do crime”. […]

[…] No topo do PCC está Marcola, sentenciado a 150 anos de reclusão, mais de 30 deles já cumpridos, condenado a passar o resto de seus dias na cadeia. Marcola é um preso diferenciado: durante o longo cárcere, se politizou, adicionou métodos capitalistas ao crime e controla a organização sem precisar mostrar a cara. O relatório da PF ao qual Pública teve acesso descreve a facção como uma grande corporação empresarial, baseada em princípios de conglomerados capitalistas, segundo os quais a hierarquia, disciplina e obediência às regras de negócios são indispensáveis. A semelhança com a máfia italiana, segundo o relatório da PF, vem da violência e intimidação contra agentes de segurança e, em especial, contra os integrantes que violam as regras ou delatam. Marcola, segundo está escrito no relatório, mesmo preso, exerce “com mãos de ferro o comando da cadeia alimentar do PCC, o que significa dizer que todas as ordens ou ‘salves’ [ordens para missão] da facção devem [submissão] a sua anuência, sob pena de severa punição, inclusive pelos conhecidos tribunais do crime”. […]

[…] No topo do PCC está Marcola, sentenciado a 150 anos de reclusão, mais de 30 deles já cumpridos, condenado a passar o resto de seus dias na cadeia. Marcola é um preso diferenciado: durante o longo cárcere, se politizou, adicionou métodos capitalistas ao crime e controla a organização sem precisar mostrar a cara. O relatório da PF ao qual Pública teve acesso descreve a facção como uma grande corporação empresarial, baseada em princípios de conglomerados capitalistas, segundo os quais a hierarquia, disciplina e obediência às regras de negócios são indispensáveis. A semelhança com a máfia italiana, segundo o relatório da PF, vem da violência e intimidação contra agentes de segurança e, em especial, contra os integrantes que violam as regras ou delatam. Marcola, segundo está escrito no relatório, mesmo preso, exerce “com mãos de ferro o comando da cadeia alimentar do PCC, o que significa dizer que todas as ordens ou ‘salves’ [ordens para missão] da facção devem [submissão] a sua anuência, sob pena de severa punição, inclusive pelos conhecidos tribunais do crime”. […]

[…] Leia também: PCC, a irmandade dos criminosos […]

[…] Leia também: PCC, a irmandade dos criminosos […]