Em evento de mães de vítimas do Estado na PUC, Sol Oliveira, integrante das Mães em Luto da Zona Leste, acredita que atual governo tem legitimado violações dos direitos humanos e reforçado injustiças

Cida Matos, Rossana Martins, Sol Oliveira, Zilda Vermont e Zilda de Paula são mães em luta. Todas perderam seus filhos e filhas para a violência de Estado, seja em uma chacina, seja em uma abordagem com “tiro acidental” ou em perseguição e espancamento motivado por transfobia.

Relembrar o luto e contar a história deles é a forma que encontram de lutar e denunciar o horror que o Estado causou em suas vidas e na de suas crias. Algumas estão há anos nessa rotina de buscar justiça em fóruns, organizar protestos e recontar, de novo e de novo, o crime que as impactou. Ainda assim, estão longe de banalizar a violação sofrida e observam com muita apreensão o atual momento do país, com a ascensão de uma extrema-direita que defende execuções extrajudiciais, por exemplo.

“Quem votou [em Jair] Bolsonaro tem a mão suja com o sangue do preto, do pobre, do periférico”, desabafa Sol. “Um PM do Garra matou meu filho, tem filmagens. Meu filho virou estatística e o PM não respondeu pelo crime. O governo que está aí é assim com os jovens da periferia”, critica, dizendo que “o Estado não consegue matar o que já está morto”, ao se referir à luta que abraçou.

Sol e as demais mães relembraram dos casos para uma platéia de 80 pessoas na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo como parte de uma pesquisa acadêmica da faculdade de ciências sociais. Mais do que dor, as mães se sentem abraçadas ao contar os casos. Sentem que há quem se importem com seus filhos e, por isso, vale a pena estarem vivas e seguirem em busca de Justiça.

“Fiquei um ano sem ânimo, sem levantar. Não entendia de lei até matarem meu filho. O PM foi abordar ele com a arma apontada para o peito e disparou. Alegou ter sido um tido acidental porque a pistola atira sozinha. E a Justiça o absolveu”, conta Rossana, cujo filho, Douglas Martins, morto aos 17 anos, perguntou ao PM logo ao ser baleado “Porque o senhor atirou em mim?”.

A sensação delas é de que a luta não renderá resultados para todas de forma imediata, afinal, como diz Sol, “a maioria dos casos de PMs são arquivados”. No entanto, agem para que a violência não atinja seus outros filhos e netos, como explica Rossana. “Tenho uma filha de 10 anos, é ela que me faz levantar da cama todo dia”, explica.

Há outras mães que perderam filhos para a violência e procuram, com o apoio mútuo, tentar não desanimar. É o caso de Zilda Vermont, mãe da transexual Laura Vermont, perseguida, espancada e morta por cinco homens e, depois, agredida por dois PMs que teriam ido socorrê-la. “Ficaram presos um mês, todos eles. Dia 7 agora tem júri popular dos cinco, mas ainda faltam os policiais. Só peço a Deus. Travesti e pobre não tem vez aqui no Brasil”, lamenta.

Zilda cita ter recebido ameaças de morte que a fizeram deixar a zona leste de São Paulo. Agora, dona de um pet shop, espera que a Justiça conforte sua angústia e tristeza. “Matam e não acontece nada. Não sei mais o que é uma noite bem dormida. Minha filha se foi e estou aqui lutando por ela e por quem está aí fora no mundo”, diz.

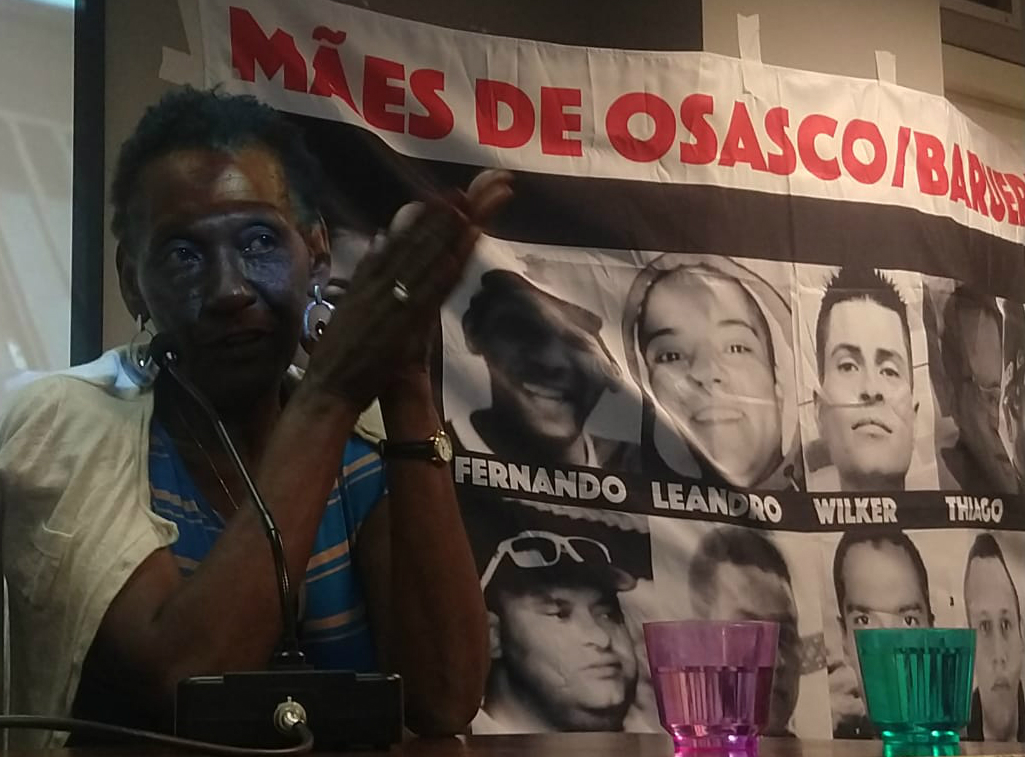

Outra Zilda, a Zilda de Paula, tem como alicerce cinco companheiros em sua casa: os cinco cachorros que adotou. Ela perdeu seu único filho, Fernando, na maior chacina da história de São Paulo, com 23 vítimas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Itapevi, em agosto de 2015. De lá para cá, a mãe tenta acender uma luz na cabeça das pessoas e mostrar que violência só gera violência.

“Fico revoltada. Veja só: o Bolsonaro, presidente, que levou uma facada e não vê isso? Costumo falar que nosso país não terá mais velhos, nós só matamos jovens”, condena dona Zilda, que sofreu cinco abortos espontâneos antes de passar por uma gravidez de risco e ter o único filho, levado pelo Estado.

Para ela, ainda é mais duro ver policiais pobres e de periferia agindo com mais sangue no olho do que os demais contra pessoas iguais a elas. “Queria entender porque um policial preto é pior do que um branco. Deve ser porque ele quer mostrar para os outros policiais que não dá colher de chá para as pessoas por causa da cor”, cogita.

Também participaram do debate especialistas em estudar a violência, seja academicamente, seja na vida. A advogada Dina Alves participou por videoconferência e criticou o “país racista, que discrimina pobres e fuzila pessoas com 80 tiros nas ruas”, em referência à execução do músico Evaldo Rosa, 51 anos, pelo Exército no Rio de Janeiro.

Movimentos musicais estiveram representados por Renata Prado, da Liga do Funk, e o hip hop pelo MC Who?. “Vivemos uma perseguição cultural do negro historicamente, o samba, rap, agora é o funk. Nós cantamos a verdade. Ninguém vai cantar flores quando se tem morte na porta de casa”, disse Renata.

Já Who? apontou que o “saber do genocídio do povo negro veio ao ouvir o rap”. “É ouvir rap, ver o grafite, não tem distanciamento nenhum deles com o genocídio. Eles vivem isso no dia a dia. Queremos que a academia faça sua parte, não só tese drone: a que examina por cima e sai fora”, criticou.

Vera Vieira, professora da PUC e integrante do Observatório da Violência Policial e dos Direitos Humanos, pontua que a violência é recrudescente no Brasil desde a ditadura. Outra docente, Lúcia Helena Rangel, denuncia a perseguição ao povo indígena e o “juvenicídio” em prática atualmente nas ruas e nas terras.