Lívia Maria Tiede finaliza um estudo sobre Frederico Baptista de Souza, militante negro que trabalhou na Faculdade de Direito de São Paulo entre 1900 e 1940. Período coincide com a exposição do cadáver de Jacinta Maria de Santana por Amâncio de Carvalho, professor eugenista homenageado em sala da USP

No dia 9 de abril, a Ponte publicou uma reportagem sobre Jacinta Maria de Santana, mulher negra que teve o corpo embalsamado e exposto como curiosidade científica na Faculdade de Direito de São Paulo, atualmente vinculada à USP. Por quase trinta anos, o cadáver foi submetido a vilipêndios sistemáticos nos corredores da instituição: objetos eram introduzidos em suas mãos e calouros eram obrigados a beijá-lo nos trotes estudantis. Em 1907, o corpo chegou a ser arremessado de uma janela, sendo encontrado pela polícia nas imediações da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no centro da capital paulista.

Jacinta foi enterrada em junho de 1929, numa “sepultura perpétua” concedida pela Prefeitura no Cemitério São Paulo, em Pinheiros, zona oeste da cidade. A administração municipal divulgou a cerimônia fúnebre como uma “homenagem aos pretos” paulistanos. A lápide, porém, não se referia à Jacinta pelo verdadeiro nome, mas pelo apelido que ganhara nos corredores da faculdade — Raimunda.

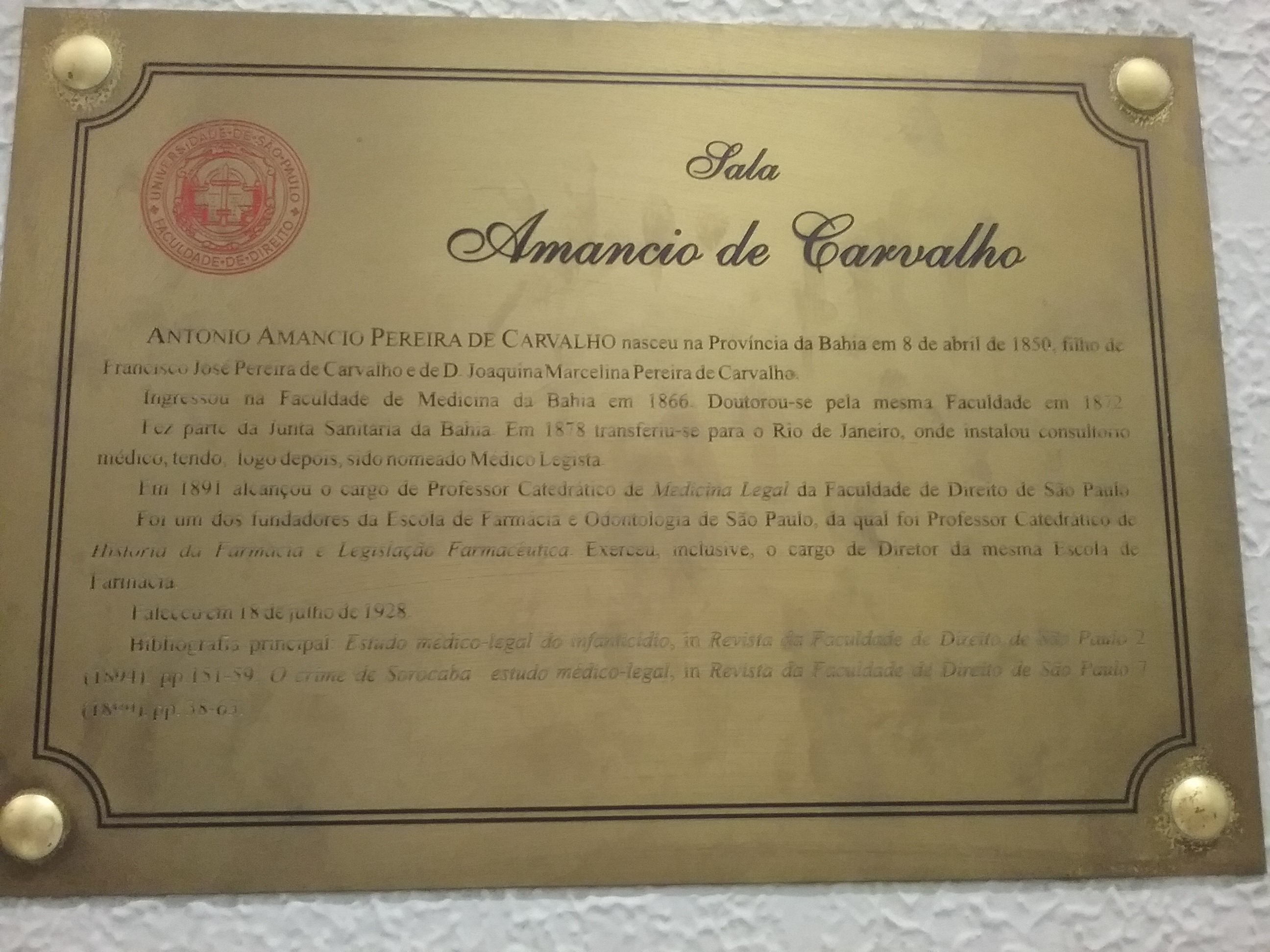

A reportagem da Ponte, baseada em pesquisa da historiadora Suzane Jardim, também revelou os esforços do Estado em homenagear Amâncio de Carvalho, autor do experimento racista: seu nome batiza uma sala na Faculdade de Direito e uma rua na Vila Mariana, um dos distritos mais brancos da capital. O túmulo “perpétuo” de Jacinta, porém, sumiu do Cemitério São Paulo, e o atual paradeiro do corpo é desconhecido.

Menos de 24 horas após a publicação da reportagem, o diretor da Faculdade de Direito, Floriano de Azevedo Marques Neto, escreveu para o ConJur, maior portal jurídico do país, um artigo sobre o episódio — sem mencionar a Ponte, ele assume o compromisso institucional de “visitar a história, assumir o erro e permitir o futuro”. Estudantes da USP agora se mobilizam contra as homenagens a Amâncio, exigindo a renomeação da rua e da sala que celebram sua memória.

A repercussão da reportagem na comunidade acadêmica também permitiu que outros pesquisadores que já se debruçavam sobre o tema entrassem em contato com Suzane Jardim — entre eles, Lívia Maria Tiede, doutoranda em História pela Unicamp e pela Rice University, no Texas, EUA.

Lívia estuda a história do pós-abolicionismo no Brasil há vinte anos e investiga a trajetória de Jacinta desde 2016. Sob orientação da professora Dra. Lucilene Reginaldo e do professor Dr. Daniel Domingues, ela finaliza uma tese sobre a biografia e atuação política de Frederico Baptista de Souza, um dos principais nomes da imprensa negra paulistana no início do século XX. Frederico trabalhou na Faculdade de Direito entre as décadas de 1900 e 1940, tendo testemunhado a exposição do corpo de Jacinta e participado ativamente de seu enterro.

O cruzamento de ambas as trajetórias e as reverberações desse episódio no movimento negro são analisados por Lívia em um capítulo de sua tese, que deve vir a público no próximo ano. O estudo, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), acaba de vencer o Henrietta Wood Memorial Prize, premiação concedida pela Rice University a investigações historiográficas sobre vozes marginalizadas.

Leia, a seguir, os principais momentos da entrevista que a pesquisadora concedeu à Ponte.

Ponte — Como surgiu seu interesse por Frederico Baptista de Souza?

Lívia Maria Tiede — No ano 2000, iniciei minhas pesquisas sobre a imprensa negra. Eu me sentia incomodada com o desdém acadêmico que havia na época para com os jornais negros do início do século XX. Algumas das publicações anteriores ao Clarim d’Alvorada, de 1924, eram classificadas como periódicos de mexericos. Uma leitura mais atenta mostrou que essa ideia não procede. É verdade que esses jornais continham informações sobre eventos sociais, mas eles também promoviam debates de raça. Eu tentei me inteirar desses debates com os exemplares que haviam restado daquele período, e o nome de Frederico Baptista de Souza se repetia bastante nos textos, tanto como autor quanto como exemplo de liderança.

Ponte — De que forma você caracteriza a trajetória dele?

Lívia Maria Tiede — O Frederico é um elo muito forte entre os abolicionistas e o movimento negro. Ele representa uma geração que nasceu no mundo escravista e imperial, mas se torna adulta no mundo livre e republicano. Ele era filho de uma mulher escravizada e nasceu em Taubaté, uma cidade produtora de café. Em 1900 se mudou com a família para São Paulo, e por cerca de quarenta anos trabalhou na Faculdade de Direito.

Ponte — Que importância teve Frederico para a história do movimento negro?

Lívia Maria Tiede — Ele era um militante muito ativo na imprensa negra da década de 1920. Além de ter editado jornais importantes, como Alfinete e Liberdade, foi um dos membros mais atuantes do Grêmio Dramático e Recreativo Kosmos. Esse grêmio, de origem operária, não cumpria apenas o papel de sociedade dançante, como outros clubes negros daquele período. Era um grêmio com intenções políticas, bastante envolvido em ações educacionais. Frederico se juntou ao Kosmos três dias após sua fundação, e manteve o grêmio vivo por trinta anos. Ele também esteve entre os principais irmãos atuantes da Confraria Nossa Senhora dos Remédios, irmandade negra bastante simbólica por seu histórico com o abolicionismo paulista.

Ponte — Em que momento a trajetória de Frederico se cruza com a de Jacinta?

Lívia Maria Tiede — Enquanto funcionário da Faculdade de Direito, Frederico acompanhou de perto, e desde o início, a exposição do corpo de Jacinta. Certamente se articulava como podia para libertá-lo daquelas amarras. Ele esteve presente no sepultamento e publicou um artigo no Clarim d’Alvorada se posicionando contra a baixa adesão dos homens negros à cerimônia.

Ponte — O que estava em jogo naquele momento?

Lívia Maria Tiede — Para entender a crítica de Frederico, é necessário que a gente considere certas discussões da militância no período. Os escritores e jornalistas negros estavam ansiosos para questionar as teorias eugênicas e se distanciar de uma ideia de criminalidade que era imputada sobre eles. Havia uma preocupação, por parte desses “homens de cor”, como se autodeclaravam no período, em expressar e exemplificar respeitabilidade. Eles queriam ser vistos como de fato eram — modernos, intelectuais, pessoas que se vestiam e se portavam com finura, com acesso ao conhecimento, que trabalhavam duro, que frequentavam bailes e bibliotecas. Não como criminosos e vadios, como comumente descritos por lombrosianos e outros eugenistas.

Ponte — Os norte-americanos, sobretudo na região Sul, onde você desenvolveu parte de sua pesquisa, também lidam com um histórico bastante difícil de incidentes raciais. Como eles têm reagido à história de Jacinta?

Lívia Maria Tiede — Apresentei essa história em conferências que reuniam membros da comunidade acadêmica e militantes do movimento negro. Ela não causou exatamente um choque, pois a história das relações raciais nos EUA, tão violenta e complexa, está repleta de episódios igualmente trágicos. O que houve foi muita curiosidade, indignação e a certeza de que esse tipo de investigação acerca das imbricações entre medicina e racismo precisa ocorrer em todos os espaços da diáspora africana.

São reações que devem ser balizadas não apenas pela questão racial, mas também pela própria história da medicina e da saúde nos EUA. Estamos falando de um país que não tem um sistema público de saúde, onde os tratamentos são caros e as pessoas muitas vezes optam pela morte para não deixar dívidas à família. A sociedade americana vive cotidianamente a tragicidade da falta de acesso à saúde.

Esse é um cenário que afeta brutalmente as mulheres negras, e também as asiáticas, latinas, portadoras de deficiência e a população LGBT. Em relação às brancas, as mulheres negras morrem com mais frequência nos partos, recebem menos anestesia em procedimentos cirúrgicos e são mais vulneráveis ao HIV. No estado do Missouri, onde participei de um evento acadêmico, a condição de soropositivo pode levar uma pessoa à cadeia.

Para além disso, algumas historiadoras negras me pediram que eu não mostrasse a fotografia do corpo exposto de Jacinta. É uma imagem que tem potencial de ofender as mulheres negras. Nós, como pesquisadores, precisamos nos atentar a essas sutilezas, porque dizem respeito não apenas aos mortos, mas especialmente a quem sofre com o racismo hoje em dia.

Ponte — Como resgatar essa memória sem perpetuar agressões?

Lívia Maria Tiede — Estabelecendo uma distinção entre Jacinta, a mulher, e Raimunda, o cadáver embalsamado. Jacinta foi um indivíduo com vida própria. Ela não foi aquele corpo que permaneceu exposto por trinta anos na Faculdade de Direito. O que houve ali foi um experimento mal sucedido, levado a cabo pela vaidade do Dr. Amâncio. A existência dessa mulher, por mais curta que tenha sido, não pode ser resumida ao “experimento científico” feito por ele.

Ponte — Em que medida o experimento foi mal sucedido?

Lívia Maria Tiede — O experimento foi divulgado em notas da grande imprensa por todo o país, mas não rendeu nenhum artigo em revista científica. E isso tudo por um motivo muito simples: a experimentação não deu certo. Se o corpo exalava mau cheiro e tinha uma aparência pegajosa, isso ocorreu devido a uma falha no processo de embalsamamento. Eu, particularmente, não acredito que a viúva do Dr. Amâncio tenha promovido aquele enterro apenas por caridade cristã. A Raimunda poderia vir a ser uma mancha na memória de seu marido. A família de Amâncio deve ter sentido a necessidade de esconder essa história o mais rápido possível. Exemplo disso é que a placa em memória dele na Faculdade de Direito não contém nenhuma referência ao episódio.

Ponte — Mas por que Amâncio teria investido tanto tempo num projeto fracassado?

Lívia Maria Tiede — Antes de embalsamar Jacinta, Amâncio já era um médico bastante conhecido, fundador da escola de farmácia e odontologia da cidade. Porém, seu grande projeto de vida era a criar a primeira faculdade de medicina de São Paulo. A fama que a múmia agregava a ele, boa ou ruim, lhe trazia visibilidade e popularidade, abrindo eventuais portas para a criação dessa escola médica — um plano que ele nunca conseguiu ver acontecer. Cabe lembrar que, nessa mesma época, o Museu Nacional vinha adquirindo diversas múmias, sobretudo andinas e egípcias, que permaneceram expostas até o incêndio de 2018. Caso o experimento com Jacinta tivesse dado certo, é possível que seu corpo fosse enviado para aquela instituição, atribuindo mais prestígio ao médico.

Ponte — Houve reações contrárias ao experimento?

Lívia Maria Tiede — Sim. Dr. Xavier da Silveira, uma figura importante do cenário político na época, escreveu um artigo para o jornal O Commercio de São Paulo contra a exposição do cadáver na charutaria. De acordo com seu relato, a cena havia estimulado entre os pedestres “os mais disparados comentários” e um sentimento de “compaixão”. Qualificando a exposição como uma tentativa de se criar um imaginário monstruoso para assustar crianças, ele acusa Amâncio de charlatanismo, vilipêndio e autopromoção. Amâncio responde a essas acusações: em sua defesa, ele disse que prestava um serviço à pátria, que a experiência viabilizaria descobertas maravilhosas e o embalsamamento de figuras ilustres nacionais.

Ponte — E o movimento negro, chegou a se manifestar publicamente contra a exposição?

Lívia Maria Tiede — Se houve abertamente alguma manifestação, e pode ter existido, até o momento eu desconheço. Mas a chave interpretativa não é esperar que os grupos negros do século passado agissem como a gente sabe ser o correto hoje em dia. Temos que compreender as atitudes deles dentro do contexto histórico.

Penso no quão terrível foi para Frederico Baptista de Souza, e para tantos outros sujeitos negros que circulavam pela Faculdade de Direito, sentir o cheiro do cadáver de uma mulher, negra como eles, apodrecendo a olhos vistos, exposta muitas vezes nua, colocada em posições vexatórias, sendo arremessada pela janela, virando motivo de chacota. Ele foi um homem que teve relações de amor e afeto genuínos com mulheres negras de pele escura, como a sua esposa, filhas, netas e as companheiras de associativismo. A convivência com o corpo mumificado de Jacinta era uma violência cotidiana contra a sua subjetividade, agressão da qual ele não tinha como fugir. Era uma tortura psicológica. Então, pondero que o silêncio que ele precisava fazer para se manter respeitado, trabalhando, e com certa liberdade de expressão, numa sociedade que insiste em calar indivíduos negros, foi mortificante, extremamente constrangedor.

O início do século XX foi um momento muito difícil para o movimento negro se manifestar contrariamente a algo que era publicamente entendido como ciência. Para esses homens, que estavam tentando um lugar ao sol numa sociedade pós-escravista e extremamente racista, era complicadíssimo dizer qualquer coisa que pudesse se reverter contra a própria comunidade negra. Entrar nessa saraiva não dava pé. Era mais útil dialogar entre pares da militância e com gente que se posicionava publicamente contra o “preconceito de cor”.

Eu sugiro que eles buscaram alternativas mais eficazes de ação coletiva, como fazer uma pressão sutil, porém, contínua, por anos a fio. O sepultamento em 1929, mais que um ato de caridade, foi o resultado de uma articulação muito bem arquitetada, de gente negra que sabia estar sendo vigiada, mas que não se deu por vencida até ver o cadáver da Jacinta dentro de um sepulcro debaixo da terra. O túmulo foi uma “homenagem aos homens de cor”? Que nada! Creio que o enterro foi uma conquista dos homens de cor, isso sim.

Ponte — O sepultamento de Jacinta contribuiu para uma ressignificação de sua imagem?

Lívia Maria Tiede — Esse corpo fazia parte do imaginário paulistano. Após o enterro, transformou-se num personagem fantasmagórico, surgindo boatos que diziam que o espírito de Raimunda assombrava os corredores da Faculdade de Direito e coisas do tipo. Ao mesmo tempo, havia toda uma reverberação sobre a condição racial e de gênero dessa figura, lembrada de forma sempre sarcástica e maldosa. José Vilhena, um jogador de basquete famoso pela magreza e pele escura, foi apelidado de “Múmia Raimunda” em 1931. Óbvio que esse apelido jamais seria lançado a um jogador branco.

Mas, antes mesmo do sepultamento, a sociedade já havia criado uma certa memória sobre Jacinta. Dizia-se que, além de ébria, teria sido uma profissional do sexo, uma prostituta. Em 1925, em um capítulo do livro A serpente que dança, o escritor Veiga Miranda narra a história de um rapaz que reconhece nesse cadáver a mulher com quem um dia havia se envolvido sexualmente e afetivamente. O livro, cabe lembrar, é basicamente uma compilação de memórias anedóticas sobre as festas e orgias promovidas pelos alunos da Faculdade de Direito. Esse é um forte indício de que Jacinta pode ter sido identificada por estudantes que mantiveram relações físicas e emocionais com ela em vida.

Ponte — Quais foram as implicações sociais desse reconhecimento?

Lívia Maria Tiede — A partir do século XX, surge uma preocupação em se preservar a identidade do sujeito que tem o corpo utilizado para pesquisas científicas. E esse talvez seja um dos aspectos mais sensíveis dessa história: é absolutamente grotesco que uma mulher tenha sido reconhecida em plena Faculdade de Direito, numa situação de apodrecimento a olhos nus. Embora o nome Raimunda possa sugerir mais uma alcunha anedótica e, portanto, um desrespeito, seu uso talvez tenha sido justamente uma tentativa de proteger a verdadeira identidade de Jacinta. Diversos setores do movimento negro se referiam à Jacinta como Raimunda, e eu não acredito que eles tivessem a intenção de aviltá-la ao usar o apelido no lugar do nome de batismo. Daí a importância de se falar em raça e gênero — Jacinta só estava ali por ser uma mulher, negra e pobre. Sua fama póstuma alimentava-se dessas fragilidades, colando nela uma imagem de promiscuidade, alcoolismo e indigência.

Ponte — Até que ponto essa situação de vulnerabilidade afeta a maneira como enxergamos outras mulheres negras que tiveram o corpo violado pela ciência?

Lívia Maria Tiede — No afã de fazer justiça, frequentemente negamos a individualidade dessas pessoas.

Sarah Baartman, por exemplo, não foi uma “primitiva” vitimizada. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não morreu aos 26 anos. Ela viveu cerca de quatro décadas e, ao se mudar para a Europa, já havia sido trabalhadora doméstica e do sexo em Joanesburgo. Era uma mulher inteligentíssima e encarava aqueles shows como uma oportunidade de negócios. Quando os abolicionistas ingleses levaram a julgamento o empresário que organizava suas apresentações, ela foi aos tribunais para defendê-lo. Isso não significa que ela não tenha sido violentada, ou que não tenha havido uma exploração tenebrosa de seu corpo e de sua imagem, a partir das questões raciais e sociais que circundavam tanto a sua personagem artística quanto sua identidade real. Mas ela era ciente de boa parte disso — e também tinha interesses de prosperidade financeira e social. No entanto, acabou sem nada, nem dinheiro, nem reconhecimento, e perdeu até mesmo a vida.

E aí, novamente, a incidência do racismo nos informa sobre algo sistêmico. A gente precisa entender que os significados dessas atitudes são complexos, porque as vítimas também são complexas, detentoras de uma narrativa própria. Essas dimensões entre vítima e sujeito de suas próprias ações coexistem.

Ponte — Como escrever uma história de Jacinta?

Lívia Maria Tiede — Ainda sabemos muito pouco sobre a vida dela. O que temos é uma história de sua morte. Vocês escreveram sobre as duas mortes de Jacinta, e eu também costumo falar sobre as muitas possibilidades de sua vida. Sua figura pode ser desdobrada em muitos personagens possíveis. Primeiramente, ela era uma jovem mulher negra que viveu no final do século XIX. No Brasil daquela época, uma mulher negra jamais teria passado ilesa à escravidão. Caso Jacinta não tenha sido escrava, ela foi no mínimo filha de escravos. A partir daí, podemos analisar diversas hipóteses, baseadas em trajetórias de mulheres que viveram situações similares. As possibilidades de vivência que se apresentam a qualquer sujeito, em variados períodos históricos, ultrapassam os limites da ficção. Investigar pessoas com experiências próximas amplia nossa capacidade de entendimento sobre as escolhas que determinados indivíduos fizeram sob coerção. Suas vidas não se limitam apenas à violência que sofreram.

Ponte — Como você interpreta o posicionamento de Floriano de Azevedo Marques Neto, diretor da Faculdade de Direito, sobre o caso?

Lívia Maria Tiede — Achei o posicionamento um tanto vago. Por outro lado, honestamente, é bem mais progressista do que eu esperava. A São Francisco tem sido pressionada pelos movimentos negros há algum tempo, e deveria adotar uma postura mais propositiva com relação a questões raciais. Claro que é importante visitar a história e assumir os erros do passado. A pergunta é: como? Cabe às instâncias de poder da Faculdade de Direito a tarefa de perguntar às lideranças dos movimentos negros como isso deve ser feito.

Na minha opinião, seria importante que a instituição se dispusesse a fomentar trabalhos de divulgação científica, de acadêmicos e de militantes, financiando obras honestas e bem feitas sobre a história de Jacinta, e mais adiante, dando suporte a estudos sobre ética nos experimentos científicos. São justamente estudos feitos com poucos recursos financeiros por pesquisadoras de instituições públicas, como eu e Suzane Jardim, e tantos outros sem a fama e a glória de Dr. Amâncio, que garantem que a memória de Jacinta não fique esquecida — e principalmente, que algo similar não venha a acontecer outra vez. Porque não se trata apenas de conhecer o passado para não permitir algum tipo de repetição no futuro; trata-se de uma reparação histórica para com a memória de Jacinta e das mulheres que ela passa agora a representar.

Se eu, como pesquisadora acadêmica que investiga esse episódio, pudesse dizer alguma coisa aos responsáveis pelas homenagens, eu diria que a laureada na placa daquela sala deveria ser uma mulher negra. E que seja a Jacinta Maria de Santana — depois de morta, chamada de Raimunda. Ainda que sua história esteja para sempre atrelada ao médico que a transformou em “múmia”, a memória de Jacinta deve se sobrepor à do Dr. Amâncio de Carvalho.

[…] Originalmente publicado na Ponte Jornalismo. […]