Familiares de crianças e jovens executados por policiais militares relatam adoecimento mental e físico em meio a violência e descaso do poder público. Mães cobram reparação psicossocial e fim da política de mortes

Atenção: esta reportagem trata de saúde mental e pensamentos suicidas — que podem gerar gatilhos. Caso você não esteja bem e precise conversar com alguém, a Ponte recomenda entrar em contato com o Centro de Valorização à Vida (CVV), que funciona 24 horas e pode ser acionado através do telefone 188 (ligação gratuita) ou a partir deste site. Você ainda pode buscar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa por meio do Mapa da Saúde Mental.

Beatriz da Silva Rosa, uma mulher negra de 30 anos, ainda hoje tenta completar o luto pela partida do filho Ryan da Silva Andrade Santos — seis meses depois do menino de apenas quatro anos ter sido morto pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP). Ele foi baleado com um tiro de espingarda calibre 12 à luz do dia, em 5 de novembro de 2024, quando brincava com outras crianças em frente de casa, no Morro São Bento, em Santos (SP).

Leia mais: Artigo | Carta aberta a todas as mães, pela vida de nossos filhos

O garoto foi assassinado nove meses depois do pai, Leonel Andrade Santos, 36, também ter sido morto pela PM-SP na mesma comunidade, durante a Operação Verão — ocasião em que outras 55 pessoas foram mortas por policiais na Baixada Santista, no que especialistas consideram ter sido uma “operação vingança” em resposta à morte do soldado Samuel Wesley Cosmo, das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Os agentes alegaram ter havido confronto com o marido de Beatriz, que tinha deficiência física e andava de muletas, condição provada a ponto de Leonel ter tido direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), um auxílio pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

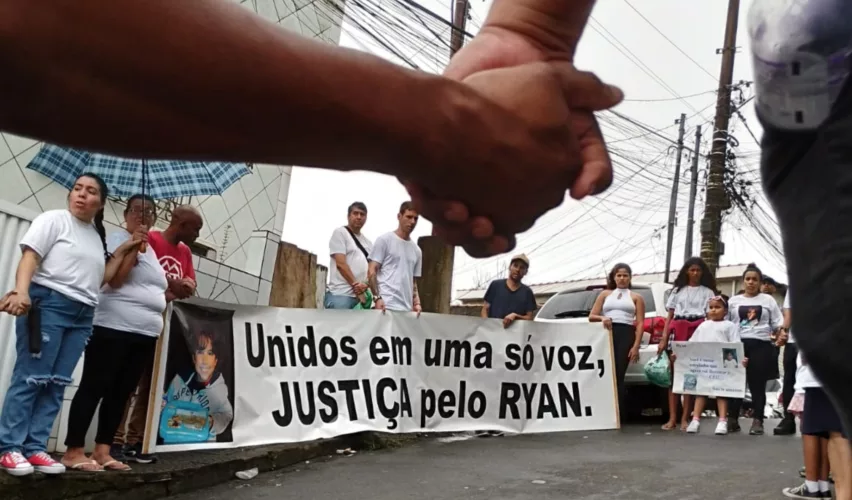

Tanto após a morte de Leonel quanto a de Ryan, o choro teve que ser deixado de lado. Beatriz se viu forçada a ir a delegacias, prestar depoimentos, falar com a imprensa, convocar protestos, expor o que ninguém mais parecia estar disposto a dizer. “É difícil tu ainda ter que passar por isso, ter que provar ao mundo, ao Estado que eles eram inocentes. É muito difícil ter que bater de frente com tudo”, desabafa ela que, até agora, não viu policial algum ser responsabilizado.

‘Parece que a vida acaba’

A mãe de Ryan ainda tentou retomar o trabalho de merendeira escolar nas duas ocasiões, até reconhecer que não conseguiria. Está adoecida. “Eu ia para o trabalho, tinha crise de choro, não conseguia ficar. Sentia um desespero, uma vontade de sair correndo, de me matar. Então, eu não consegui viver o meu luto. Eu estava no trabalho, tentando refazer minha vida, até dizer para mim mesma que não dava, que precisava buscar tratamento”, diz Beatriz, que hoje faz terapia ocupacional e toma antidepressivos sob acompanhamento de um psiquiatra, enquanto aguarda um afastamento pelo INSS.

“Sinto que estou mais doente. Antes, eu não conseguia chorar, era bem mais firme, mais forte. Hoje, eu só choro. Nosso psicológico, nosso físico acaba, parece que a vida acaba. Se eu acordo em um dia de sol, vejo tudo cinza. Mas a gente faz o que precisa ser feito”, diz Beatriz, sobre a necessidade de dividir o luto com os cuidados dos outros dois filhos: Manuella, de sete, e João Pedro, de dez anos.

Leia mais: Morre Cecília Lopes, mãe e ativista que transformou dor da violência policial em propósito

“É ruim de dormir, e às vezes de acordar. Às vezes, não quero sair da cama, não quero ver claridade. Tem dia em que levanto e falo assim: ‘Hoje vou fazer o almoço para as crianças e levar elas à escola’. Mas tem dia em que não consigo, que não quero comer, sair ou falar com ninguém.”

“Estou vivendo o meu luto só agora, e daquele jeito. Tenho que me trancar no quarto se quero chorar. Se eu choro na frente deles, eles também choram, aí querem ver vídeos, fotos do Ryan, e eu nem entro mais na galeria do meu celular. É muito difícil ter que lidar com o meu luto e com o luto deles”, diz. “O Ryan era o parceirão da Manuella, era o amigo dela para tudo. Então ela não consegue mais brincar onde ia com ele, porque lembra dele e chora. E o João Pedro é uma criança que sofre mais para ele. Esses dias eu ouvi um choro vindo da sala e vi que era dele, perguntei o que tinha acontecido, porque ele nunca chora. Aí percebi que ele estava vendo vídeos do Ryan no celular.”

‘Sou forte na rua, mas, em casa, desabo’

Maria Cristina Quirino, de 45 anos, diz que, mais de cinco anos depois da morte do filho Denys Henrique Quirino da Silva, de 16, também não conseguiu viver o luto com dignidade. O jovem foi uma das nove vítimas do episódio que ficou conhecido como Massacre de Paraisópolis — em que a PM-SP causou tumulto ao dispersar um baile funk na comunidade na zona sul de São Paulo, em 1º de dezembro de 2019.

Antes do massacre, Cris, como é conhecida entre pessoas próximas, fazia planos de abrir uma empresa de assistência técnica de eletrodomésticos. Denys, que estava animado para fazer um curso na área, seria seu braço direito. Tudo isso ficou para trás.

A rotina hoje é dedicada a cobrar por justiça em honra à memória do filho. Cris atua como ativista de direitos humanos e pesquisadora do projeto “Os 9 Que Perdemos” — um trabalho para coleta de provas e elucidação do caso, feito a partir de uma parceria entre o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o Caaf, vinculado à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública paulista (DPESP) e o Movimento dos Familiares das Vítimas do Massacre em Paraisópolis.

O processo judicial sobre o episódio ainda tramita em audiências de instrução, uma etapa inicial em que um juiz decidirá se os 11 policiais militares que são réus serão ou não julgados perante um Tribunal do Júri. Até aqui, foram seis dessas audiências em dois anos, todas elas no Fórum Criminal da Barra Funda, que Cris diz ver como um espaço de tortura.

A cada ida ao local, ela passa a madrugada anterior em claro. Alçada por outros familiares das vítimas a uma condição de líder, sempre monta um ato simbólico logo cedo e se coloca à frente para entrevistas a jornalistas. Depois disso, passa longas horas em uma das salas do fórum, sem sinal de celular ou luz natural, sentada a poucos metros dos policiais denunciados pela morte de Denys. Ali, tem de ficar em silêncio mesmo quando se sente criminalizada: já ouviu testemunhas da defesa dizerem que seria uma mãe relapsa e que o filho teria culpa por ir a um baile funk, acusações que também vê com frequência nas redes sociais.

Leia também: Após 5 anos, famílias cobram justiça por Massacre de Paraisópolis

“As pessoas falam para mim: ‘Ô, Cris, você é forte para caramba!’. Eu não sou forte, não. Só não quero deixar elas sozinhas, sabe? Aqui eu estou firme e forte, mas, quando chego em casa, eu desabo. Vou para a minha casa e tenho dó da minha filha, porque ela não tem uma mãe como o Denys teve, que conversa, que interage, brinca, ri. Que chora, mas que está ali presente. Eu não sou presente na vida dos meus filhos desde que mataram o Denys, e todo esse mal que eu vivo é culpa do Estado”, diz ela, que é mãe solo também de Sabrina, uma adolescente de 13, e de outros dois jovens adultos, Danylo e Daniel, de 24 e 27 anos, respectivamente.

“As pessoas me falam que a minha luta é luto, me falam um monte de coisa, mas, para mim, nunca tive luto. Isso não é luto. Nunca pude deitar minha cabeça no travesseiro e saber que meu filho partiu porque chegou a hora dele, como deveria ser. Nunca tive esse dia, e não vai haver”, diz Cris, que recebeu de uma psiquiatra um diagnóstico de luto patológico, sem saber exatamente do que se trata. “Não há nada que vá tapar o buraco que cravaram no meu peito. O mínimo que espero é que esses policiais sejam condenados, mas isso não é o suficiente. Isso não vai devolver a vida do meu filho.”

Mãe vê corpo dar sinais e amigas morrerem

Logo após o massacre, Cris recebeu uma oferta do poder público para ter atendimento psicossocial gratuito. O local das sessões, no entanto, seria uma sala no fórum da Barra Funda, o que viu como uma segunda violência do Estado. Já em 2020, um projeto na escola da filha convocou os pais a cuidarem da saúde mental para que ajudassem os jovens a atravessar a pandemia. Desde então, a mãe passa por sessões de psicanálise e tem acompanhamento psiquiátrico. Chegou a fazer uso de remédios de uso controlado, pela dificuldade de dormir, e hoje é medicada com fitoterápicos para ansiedade.

Cris se alimenta mal, dobrou o uso de cigarros e não faz atividades físicas. Não consegue mais ter encontros com a família, que tornam a ausência de Denys mais forte, e só se relaciona com contatos que fez por conta do massacre. Passou a ter sinais do adoecimento também no corpo, com caroços na pele.

Leia mais: Morre Evanira da Silva, mãe à espera de justiça cinco anos após massacre de Paraisópolis

Nesse período ainda se despediu de amigas que morreram sem terem visto justiça: Evanira Aparecida da Silva, mãe de Eduardo da Silva, outro dos jovens mortos em Paraisópolis, faleceu de causa natural em 29 de abril, aos 59 anos; já Cecília Lopes, 53, foi vítima de um infarto no último dia 28, seis anos depois do filho Lucas Lopes ter sido morto espancado pela PM-SP em Sorocaba (SP). No ano passado, ela já havia lamentado o falecimento de Maria das Graças Reis da Silva, a dona Graça, aos 70 anos, que era mãe de Bruno Gabriel, 22, outra das vítimas do massacre.

“Depois que mataram meu filho, qualquer coisa que acontece, a gente já pensa que vai morrer. Pode ser uma gripe, uma dor de cabeça. Fiquei por dias com uma dor no peito, e não consegui nem ficar no velório da Cecília. A Adriana, que é mãe do Dennys Guilherme [outra vítima do massacre], me disse algo que me deixou muito apreensiva : ‘Quem de nós vai estar aqui para ver essa tal justiça?'”, relata Cris, que diz, apesar da desesperança no sistema de Justiça, encontrar alguma força na luta, quando ao menos se vê ativa.

Desrespeito ao sagrado ato de velar

Nilceia Alves Rodrigues, de 43 anos, faz relato parecido: se viu obrigada pelo Estado a ir para as ruas e foi nelas que acabou retomando as forças em meio a um luto que perdura. Ela perdeu o filho Guilherme Alves Marques de Oliveira, de 18 anos, em 17 de outubro do ano passado. O jovem foi baleado por policiais do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) na porta de casa, na comunidade do Jardim Vitória, em Bauru (SP), após a mãe ter saído brevemente para uma ida ao supermercado.

O trauma da morte ainda foi agravado por uma invasão cometida por policiais ao velório de Guilherme, ocasião em que Nilceia e um outro filho, Fábio, de 27 anos, foram agredidos ao lado do caixão. “O sistema venceu”, disse um dos PMs de dentro de uma viatura, antes de invadirem a cerimônia funebre.

“Foram dias e dias de choro na minha casa. Eu não conseguia trabalhar mais, não conseguia fazer nada em casa, nada. Não nos deram chance de falar quem era o Guilherme. Tive que correr muito, fazer atos nas ruas, tive que mexer em coisas que, como mãe, me machucaram muito”, diz. “O que me deu forças para cuidar hoje da minha família foi conhecer outras mães, ter o apoio dos movimentos de direitos humanos. Nos dias mais obscuros na minha casa, em que eu sentia que faria algo, que iria cessar minha própria vida, eu ia para as ruas gritar por justiça. Isso aliviava a minha dor. Comecei a pegar a causa de outras vítimas e fui esquecendo um pouco da minha dor, tentando aliviar a do próximo.”

Leia mais: Tarcísio recebe aval do STF e PM-SP não terá mais câmeras com gravação ininterrupta

Nilceia tem hoje acompanhamento psicológico e toma medicamentos para lidar com crises de ansiedade e a dificuldade de dormir. Assim como Beatriz e Cris, vive sob restrições financeiras — antes atuava como auxiliar de cozinha e mantinha uma assistência técnica de celulares em casa, tendo Guilherme como ajudante.

O adoecimento da mãe se estendeu a mais familiares: Hector, um outro filho, de 23 anos, também deixou o trabalho desde então e Lara, a filha caçula, de 13, perdeu um ano letivo na escola. Ela ainda é mãe de Eduardo, 21. “Precisei levar minha filha para São Paulo. Logo que aconteceu tudo, ela não conseguia ficar dentro de casa. Mas, depois de dois meses, tive que voltar e pegá-la, porque ela não conseguia ficar em São Paulo também. Começou a ter crises de pânico e achar que eles viriam aqui em casa acabar com o resto da família. Ela perdeu algumas provas e, hoje, tem dificuldade de ir para a escola.”

Estudo reconheceu adoecimento comum

Débora Maria da Silva, de 65 anos, diz que, mesmo com o passar de décadas, o luto teima em fazer adoecer, mas que a luta é capaz de dar força. Ela perdeu o filho Edson Rogério Silva dos Santos, de 29, em maio de 2006, ocasião em que a Polícia Militar paulista e grupos de extermínio mataram indiscriminadamente mais de 500 pessoas em resposta a ataques da facção Primeiro Comando do Capital (PCC). À época, a mãe foi hospitalizada, mas se ergueu ao ter uma experiência sobrenatural.

“Toda mãe quer ver o filho formado, construindo família. A árvore genealógica da gente tem que prosperar, e não ficar morta, seca. Então, a mãe vai se debilitando, como foi comigo, que queria uma resposta das autoridades e não tive. Nessa falta de resposta, caí em uma cama de hospital. Tive força com uma visão que tive: meu filho me arrancou da cama e disse ‘mãe, não quero a senhora aqui, vamos lutar'”, diz Débora, que é fundadora do Movimento Independente Mães de Maio. A entidade fomenta desde então grupos semelhantes espalhados pelo país, que atuam por memória, justiça e reparação.

Leia mais: Letalidade policial em SP piora de novo e retoma patamar de 2024

O movimento articulado por ela também tem atuado em conjunto com a Unifesp para investigar o adoecimento das famílias de vítimas de violência de Estado. No ano passado, junto da Universidade de Harvard, lançaram sobre o tema a pesquisa Vozes de Dor, da Luta e da Resistência das Mulheres/Mães de Vítimas da Violência do Estado no Brasil.

A iniciativa foi conduzida por pesquisadoras sociais que perderam seus filhos em casos assim. Elas fizeram escutas de outras mães junto de pesquisadores do Caaf, o mesmo centro da Unifesp que pesquisa o Massacre de Paraisópolis. Ali, apareceram relatos semelhantes de mulheres que lidavam com descaso estatal na luta por justiça e reparação, que culminava em problemas físicos e psicológicos, como depressão e síndrome do pânico, uso frequente de medicação, o agravamento de doenças crônicas e a morte precoce.

Uma política pública para a dor

Edna Carla Souza Cavalcante, 53 anos, foi uma das pesquisadoras sociais do estudo. Ela sentiu o adoecimento na pele após perder o filho Álef Souza Cavalcante, 17, em 12 de novembro de 2015, no caso que ficou conhecido como Chacina do Curió — na ocasião, 11 jovens foram mortos em ataques indiscriminados promovidos por policiais militares em bairros da Grande Messejana, incluindo o Curió, em Fortaleza, por vingança à morte do PM Valtermberg Chaves Serpa em um caso de latrocínio.

“Nós criamos um vínculo com nossos filhos desde o momento em que geramos eles, então somos as primeiras a sentir dor. O seio em que meu filho mais mamava quando era bebê passou um ano inteiro sangrando, literalmente. Fui ao médico, fiz exame para saber se tinha câncer de mama, mas não tinha. O peito da gente sangra, o coração sangra, o útero. A única coisa que a gente quer é acolher o nosso filho, sem poder mais acolher. Então aquele é o momento do desespero, da loucura”, diz Edna.

Leia mais: Artigo | Memória e luto: as mães que a Ponte não esquece

O centro da Unifesp que organizou a pesquisa já havia se notabilizado por atuar no esclarecimento de crimes cometidos na ditadura militar-empresarial: o caso das 1.049 ossadas da Vala Clandestina de Perus, por exemplo, conta ainda hoje com o trabalho do Caaf para identificação das vítimas. Na última década, o grupo passou a investigar também a violência de Estado na democracia, quando surgiu um primeiro estudo sobre o modus operandi dessa violência e depois um segundo sobre o adoecimento das mães.

Agora o Caaf conduz, novamente junto de pesquisadoras sociais e das Mães de Maio, o projeto EnfrentAção — Pesquisa e Intervenção Multiprofissional a partir da escuta de mães e familiares de vítimas da violência de Estado, lançado na última quarta-feira (7/5). “O propósito dele é acolher esses familiares e formular uma proposta de acolhimento para reparação psicossocial, elaborar uma proposição de um projeto de lei com o qual se efetive políticas públicas com uma metodologia de acolhimento”, explica Raiane Assumpção, que é reitora da Unifesp e coordenadora científica da iniciativa.

O luto das mães de favela

“Os profissionais têm que entender o luto de uma mãe de favela, porque a psicologia não se preparou para esse tipo de mulher. A psicologia nasceu para atender essa elite, a mesma que manda apertar o gatilho. Então, estamos aqui para falar o caminho das pedras”, diz Débora, das Mães de Maio.

Edna vai atuar no projeto mais uma vez com um trabalho tanto de pesquisa, quanto de mobilização, trazendo mães para encontros online e escutas. Nesse processo, as famílias terão um acompanhamento multiprofissional de psicólogas, advogadas e assistentes sociais. “O Estado entende que a gente só tem que tomar remédios antipsicóticos para nos defender da dor, mas nós não aceitamos isso”, diz a pesquisadora, que é também articuladora do movimento Mães da Periferia, em Fortaleza.

O projeto vai alcançar, a princípio, mães de cinco estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará — e terá financiamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), submetido ao governo Lula (PT). A pasta também patrocina hoje uma iniciativa parecida no Rio de Janeiro, a Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência de Estado (Raave), conduzida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O desejo é de que um dia exista uma política nacional sobre o tema.

“Essa parte investigativa e exploratória vai nos dar as melhores políticas públicas a serem realizadas. É extremamente importante para que a gente consiga criar uma política nacional que possa atender essa agenda. Então, a partir das experiências de estados que hoje têm um alto índice de letalidade, em que a gente necessita ter mais atenção, acredito que vamos tirar o paradigma do que pode ser a referência nacional”, diz a secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho, vinculada ao MJSP. Os cinco estados contemplados no projeto recém-lançado tiveram, juntos, 3.460 mortes por intervenção policial apenas no ano passado, segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

Fim da violência para reparação efetiva

No Congresso Nacional, o deputado federal Orlando Silva (PCdoB) chegou a propor há mais de dois anos um projeto de lei que criaria um programa nacional de enfrentamento aos impactos da violência de Estado, o PL 2.999/2022, ao estabelecer a chamada Lei Mães de Maio. O texto, contudo, foi apensado a um outro que trata da eventual criação de um Fundo Nacional de Assistência às Vítimas de Crimes Violentos (Funav) e está parado desde 2023, ao aguardo de uma comissão para ser deliberado. Na cidade de São Paulo, o então vereador Eduardo Suplicy (PT), hoje deputado estadual, havia proposto algo parecido a nível municipal em 2020, que não avançou.

Para Nilceia, mãe de Guilherme, ter alguém a quem chamar, seja ou não vinculado ao Estado, seria de grande ajuda no processo de busca por justiça e reparação psicossocial. “Quando a polícia mata, para onde que a gente corre? Acredito que deveria haver um grupo de apoio, um número, para ter já acesso a um defensor público, uma psicóloga, um agente de direitos humanos. A gente nunca espera passar por isso, e de repente a gente passa”.

Leia mais: MP não recorre e Justiça mantém absolvição de PMs que mataram jovens negros rendidos

Maria Cristina, mãe de Denys, diz entender, por sua vez, que o Estado tem o dever de reparação. Ainda assim, se sente reticente em confiar a ele, o agressor, a saúde mental das vítimas. “Eu tive a sorte de ter uma pessoa que me ajudou até aqui. Consegui agora uma psicóloga que, voluntariamente, vai atender também a minha filha. E aí eu te pergunto: nesses cinco anos, onde o Estado estava? Ele só lembra de matar nossos filhos, nos culpar pelo que faz e inocentar os assassinos. Não tem lógica o Estado matar o meu filho e depois me dar atendimento psicossocial. A primeira coisa que o Estado tem que fazer é não matar. Agora, se o Estado matou, infelizmente… é difícil para mim associar isso, sabe?”

“É inaceitável tratar o mal causado na minha vida pelo próprio Estado, para quem eu fui o que? Durante 40 anos, me identifiquei como uma cidadã pagadora de impostos, que não devia nada a ninguém e andava no rigor da lei, para hoje o Estado vir me culpar, querer criminalizar meu filho, e eu ter que tratar a minha mente para saber lidar com isso. É difícil, e muito, muito complexo.”

Já Beatriz, mãe de Ryan e viúva de Leonel, também diz que uma equipe dedicada a apoio psicossocial ajudaria a dar alguns passos em meio ao luto. Ela cobra, contudo, assim como as outras mães, que o maior papel do Estado nesse processo seja a extinção de uma política de segurança pública baseada na morte — em São Paulo, com alta da letalidade policial no período em que a pasta de Segurança Pública no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) é chefiada por Guilherme Derrite (PL), um de cada três óbitos violentos de crianças e adolescentes no ano passado ocorreu em ações policiais.

“Eu luto para que não haja outro Ryan, porque o meu filho, infelizmente, não volta mais. É muito difícil você perder uma criança. Eu estou sem chão, travei a minha vida, não consigo fazer mais nada, estou doente. E aí você tenta parar isso, para que ninguém mais morra, porque não tem quem faça algo pela gente. Eles [os policiais] acham que mandam, que são o direito, porque o Estado deu aval para matar.”

“Se eu escuto que eles deram tiro, misericórdia, eu fico como? Acho que só quem perdeu, entende, porque até então eu sentia, mas hoje eu sinto na pele”, diz Beatriz. No domingo (11/5), ela irá passar o primeiro Dia das Mães desde a morte de Ryan, quando pretende fazer um ato em memória do menino. Depois, deve se sentar com familiares à praia para um piquenique, para distrair um pouco as crianças.