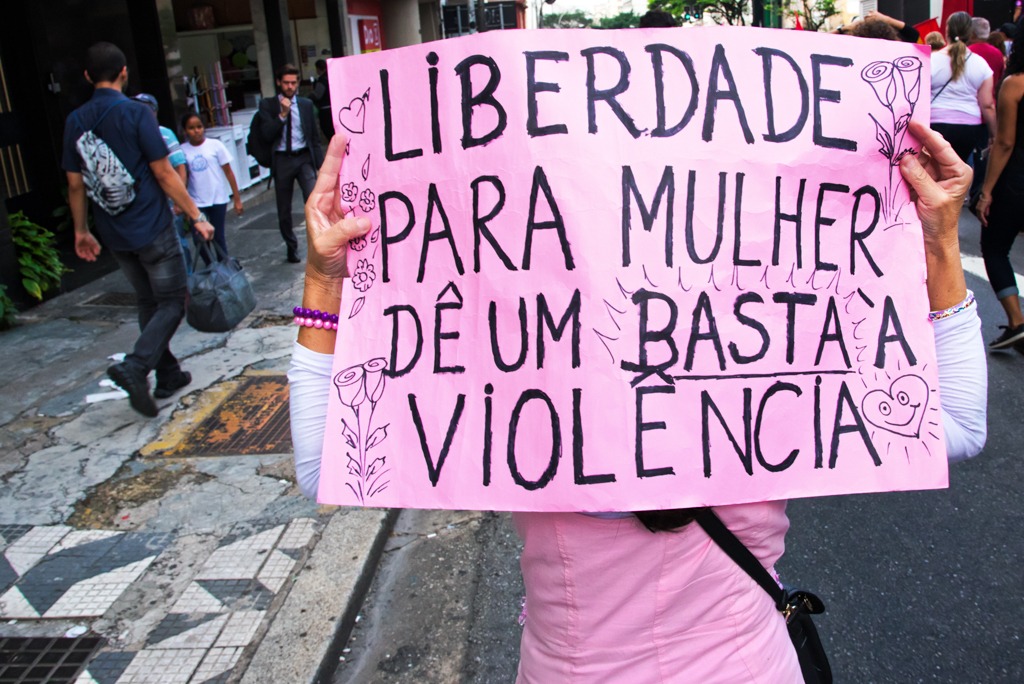

Lei que prevê punições mais severas a agressores de mulheres foi criada em agosto de 2006, mas há muito o que avançar: no Brasil, uma investigação por feminicídio é aberta a cada 3 horas

Sim, temos o que comemorar. A Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, ou Lei Maria da Penha, trouxe mudanças importantes no Código Penal, criando, por exemplo, a previsão legal para prisões preventivas em caso de violência doméstica, mais rigor nas punições e celeridade para o pedido de medidas protetivas para as vítimas. Isso é indiscutível. Antes não tínhamos nada. Passados 12 anos, somos um pouco menos invisíveis.

Há cerca de 6 anos, tive a oportunidade de conversar com a cearense Maria da Penha, a mulher que inspirou a criação da lei depois que, tendo apanhado repetidas vezes do marido, foi baleada por ele enquanto dormia e ficou paraplégica. A luta para punir o ex-companheiro levou mais de uma década. O agressor tentou acobertar o crime. Atitude muito comum, aliás, entre agressores de mulheres que, sem meias palavras, são covardes. Eu me recordo de Maria da Penha ter dito algo como “avançamos, mas a caminhada é longa. A lei está mais rígida, estão olhando para nós, mas o que mata a mulher não é nem ela, nem a ausência da lei, é o agressor”. E, basicamente, o que sustenta e dá aval para permissividade da violência contra a mulher é o patriarcado. Nesse sentido, é imperativo a mudança da mentalidade machista que coloca a mulher como cidadã de segunda classe, muitas vezes culpabilizada pelas agressões sofridas, abandonada em sua dor e absolutamente relegada ao silêncio.

É uma coincidência interessante que, na esteira das discussões sobre a legalização do aborto, aqui e na Argentina – claro que as hermanas estão muito mais próximas dessa conquista – estejamos lembrando os 12 anos da Lei Maria da Penha e nesse sentido é possível traçar uma transversalidade nessa discussão. No exato momento em que discutimos o direito soberano aos nossos corpos e escolhas, celebramos o aniversário de uma lei que permeia esse direito: o de não mais se calar, o de ter direito à vida e, por extensão, a integridade dos nossos corpos, física e emocionalmente. São duas violências distintas, mas que guardam semelhança sobre o ponto de vista de quem e a quem se fala: nossos corpos e nossas escolhas.

A violência contra a mulher causa danos, alguns irreversíveis, nesses dois níveis. Por isso, voltando à questão primária do artigo: temos o que comemorar? Sim. Avançamos inclusive em leis que vieram depois da “Maria da Penha”, como a inclusão do tipo penal feminicídio – quando um homicídio é cometido contra uma mulher pelo fato de ela ser mulher – que aconteceu em 2015.

Mas temos muito o que lamentar ainda. Você, leitora, sabe exatamente o que estou dizendo. Você, leitor, com certeza conversou hoje com alguma mulher do seu círculo de amizade que já sofreu alguma agressão física ou moral. Em São Paulo, por exemplo, uma mulher é agredida a cada 10 minutos, segundo dados cruzados da SSP-SP e Disque Denúncia.

No Brasil, uma mulher é assassinada a cada duas horas, totalizando mais de 4.600 mortes ao ano, de acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Dessas, pouco mais de 600 foram tipificadas como feminicídio, o que demonstra ainda a dificuldade de aplicação da lei.

Prova disso foi o caso de Ana Paula de Souza Vieira, morta pelo ex-namorado Anderson Leitão, réu confesso no processo. O delegado, ainda na fase de inquérito, entendeu que houve ali um claro caso de feminicídio e o MP, quando ofereceu a denúncia, seguiu essa mesma linha. A defesa de Anderson, no entanto, conseguiu convencer o tribunal do júri a excluir o tipo penal, reduzindo a pena e fazendo com que Anderson, que pegou 11 anos de prisão pelo crime, progredisse já para o regime semi-aberto.

O caso de Ana Paula, que acompanhei desde o início, me tocou de forma muito dolorosa, pelas semelhanças que guardava com uma situação que eu também vivi e relatei há três anos na Ponte, que tem a ver com outro elemento bem importante: como quase 70% dos casos de agressão acontecem dentro de casa, ou seja, o agressor é seu companheiro, há dificuldade imensa em conseguir ter a clareza de que, sim, de um ilusório grande amor aquilo virou uma ameaça.

Nesse sentido, entramos em outra questão, que passa muito além da letra fria da lei, que é a subnotificação, demonstrada na excelente pesquisa “Um dia vou te matar”, realizada e divulgada no ano passado pela Human Rights Watch, que aponta que apenas 1/4 das mulheres que sofreram agressão chegam a fazer alguma denúncia. Roraima, o estado que, segundo o levantamento no ano passado, era campeão de violência contra mulher, tem apenas uma delegacia especializada. E aí entra o outro conflito: a mulher vítima, está machucada, humilhada, com medo do agressor e não consegue encontrar um ambiente acolhedor para seguir com sua denúncia, fatalmente vai deixar para lá.

A agressão contra mulher não escolhe classe social, idade, raça – embora, estatisticamente, a mulher negra seja muito mais vítima do que mulher branca. Mas, de todo modo, nenhuma de nós está livre. A rapper Mc Carol, figura empoderada, contou à Ponte as agressões que sofreu do ex-namorado em abril. Na reportagem, ela revelou que desde janeiro recebia ameaças, mas como em algum momento elas cessaram, duvidou que algo pior fosse acontecer.

A advogada Tatiane Spitzner, um dos casos mais recentes, foi jogada do 4º andar do prédio onde vivia por Luis Felipe Manvailer, em Guarapuava, no Paraná. As imagens das câmeras de segurança flagraram as inúmeras agressões que ele fez a Tatiane saindo do carro, impedindo que ela fugisse já no elevador e, depois, já morta, tentando acobertar o feminicídio que acabara de cometer. Nas redes sociais dos dois, a impressão de um casal apaixonado e feliz. Tudo mentira: quem ama, cuida. Quem ama, não mata.

É importante que, nós, mulheres não nos calemos. E a denúncia tem se mostrado eficiente, apesar de tudo. De acordo com estudo feito pelo núcleo especializado do Ministério Público de São Paulo, em 96% dos casos de feminicídio analisados pelo órgão, a vítima não havia feito queixa anterior de agressão. “O que mata a mulher é o silêncio. Das mulheres que morreram, só 3% tinham medidas protetivas e 4% apenas tinham registrado boletim de ocorrência”, disse a promotora Valéria Scarance, na época.

Ou seja, hoje temos instrumentos legais que nos amparam melhor do que há alguns anos. Mas a mentalidade ainda precisa mudar e precisamos, cotidianamente, em nossos espaços de relações, falar sobre feminismo, denunciar as violações, compartilhar essas dores e conquistas com nossas semelhantes.

Não é mimimi. É nossa vida.

É pela Tatiane, Carolina, Rafaela, Amanda, Maria, Layana, Luiza, Iracema e por você que está lendo esse texto, para que não seja mais uma estatística.

[…] O juiz Rodrigo de Azevedo Costa, lotado na Vara da Família da Freguesia do Ó, na zona norte da capital paulista, foi o responsável por protagonizar uma audiência repleta de desrespeitos, lição de moral e desprezo à Lei Maria da Penha. […]