Levantamento considera crimes com vítimas de 0 até 14 anos entre 2007 e junho de 2018; total de mortos sobe para 50 com baleados em outras circunstâncias

“Há três meses me perguntam como a gente está. Tivessem me arrancado uma perna ou um braço, eu estaria feliz. Mas arrancaram meu filho. A gente vive a miséria após a perda”. Com a voz embargada, Fábio Antonio da Silva, de 39 anos, conta como revive a todo tempo o dia 16 de março de 2018. Por volta das 20h, a irmã ligou avisando que o filho dele, Benjamin, de 1 ano e 7 meses, morreu baleado no carrinho de bebê em que estava. A criança é uma das seis vítimas entre 0 e 14 anos assassinadas por balas perdidas no Rio de Janeiro até junho deste ano.

A esposa de Fábio, Paloma Maria Novaes, de 29 anos, comprava algodão doce para o filho em uma feira, próxima à Favela Nova Brasília, que integra o Complexo do Alemão, zona norte da capital fluminense, na volta da casa da mãe. Ali, ela acabou baleada de raspão na barriga e no braço, o filho, na cabeça. À época, a PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) explicou que um tiroteio teve início quando quatro criminosos com fuzis dispararam em uma viatura da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) na Avenida Itaoca. O resultado: três adultos morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas, além das balas que feriram Paloma e mataram Benjamin.

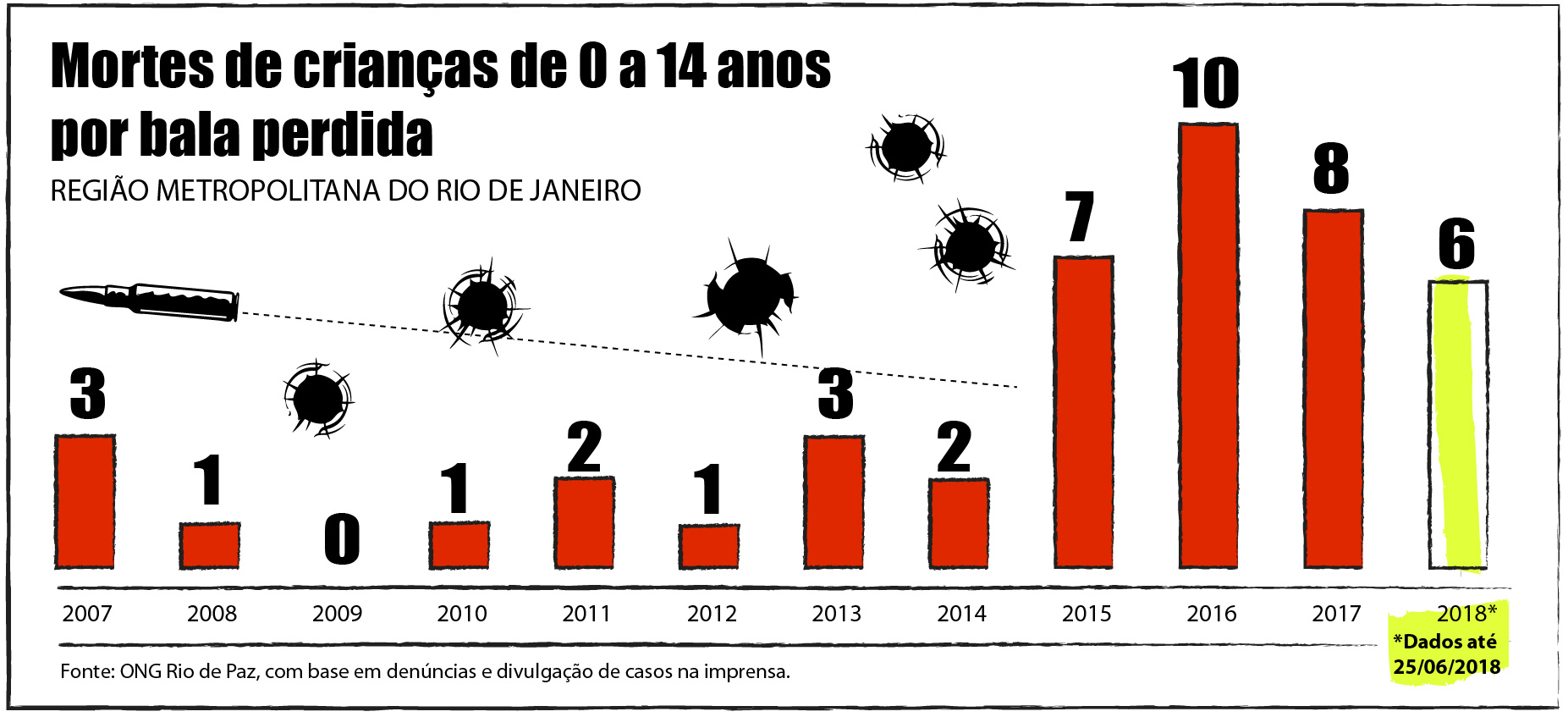

Segundo levantamento da ONG Rio de Paz, o bebê de 1 ano e 7 meses integra uma lista de 45 crianças e adolescentes mortos por balas perdidas desde 2007, quando teve início a contagem das mortes até 14 anos – são consideradas como crianças pessoas até 12 anos, segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Os casos são contabilizados por denúncias e matérias jornalísticas, tendo em 2016 o pico de vítimas até o momento, com 10 mortes (confira na arte abaixo). Cinco dos assassinatos registrados pela ONG aconteceram após o decreto da intervenção federal no Rio de Janeiro, decretada no dia 16 de fevereiro de 2018 pelo presidente Michel Temer (MDB).

O perfil das vítimas são crianças e adolescentes de famílias pobres, atingidas próximo ou dentro das comunidades em que vivem e durante operações policiais. O levantamento da entidade também destaca as vítimas mortas por disparo de arma em outras circunstâncias não configuradas como bala perdida, como tentativas de assalto, arrastões ou em carros metralhados pela polícia (confira a lista e os detalhes das ocorrências ao fim da matéria).

“Uma das suspeitas que temos para esse aumento é a perda de credibilidade das UPPs, a partir do caso do Amarildo [ajudante de pedreiro que desapareceu em julho de 2013, após ser levado por policiais de uma UPP], que entraram em colapso de 2016 para cá, sem políticas sociais e maior emprego de controle e violência”, aponta Antônio Carlos Costa, presidente e fundador da Rio de Paz, sobre o estudo destas mortes.

Para Costa, esse saldo das operações policiais evidencia a “obsessão de prender ou matar um bandido” e isso faz com que “se perca de vista a preservação da vida do ser humano” e também expõe a vida dos próprios oficiais. “Ninguém quer amarrar o braço da polícia para que ela não entre nas comunidades, mas o que exigimos é que o uso da inteligência, que a investigação antecipe o uso da força. As operações precisam estar inseridas dentro de um plano maior, ter uma razão de ser e represente um real impacto no crime organizado, o que não é vemos. São operações sem lógica alguma”, critica.

O presidente da ONG Rio de Paz também destaca que a maior parte das ocorrências não recebem esforços para serem elucidadas. “Não há preservação do local e não há investigação. Então há uma impunidade e um desamparo total das famílias pelo Estado. O que tentamos fazer é entrar com ações para responsabilizar o Estado, por exemplo, quando a morte aconteceu em decorrência de uma operação policial. Mesmo que o tiro não tenha partido de um policial, o crime aconteceu durante uma ação de agentes do Estado, o que caracteriza essa responsabilidade, mas a batalha judicial é muito complicada”, pondera Antônio.

Contando as idades entre 15 e 17 anos, o laboratório de dados sobre violência armada, Fogo Cruzado, computou neste ano 16 vítimas por disparo de arma, algumas não identificadas. A mortalidade de jovens periféricos é criticada pela coordenadora do Observatório da Intervenção Federal, da Universidade Cândido Mendes, Sílvia Ramos. “A banalização das ‘mortes em favelas’ e a ideia de que as mortes de crianças em tiroteios e na luta contra o crime seriam ‘danos colaterais’ de uma guerra necessária mostram o grau de violência e desumanidade em que mergulhamos”, critica.

A coordenadora se refere à declaração do interventor federal no Rio, o general Walter Braga Netto, à Reuters, após a morte do estudante Marcos Vinícius, de 14 anos, numa operação conjunta da Polícia Civil e do Exército no dia 20. Braga Netto declarou que, “para nós, é inconcebível o dano colateral e um tiro que acerta uma criança ou terceiros. Nós só atiramos quando há certeza para outros”.

O general também criticou a comparação da situação do Rio de Janeiro como uma guerra. “Não vivemos uma guerra civil, isso é completamente diferente. Eu estive em área de conflito. O que temos é uma violência muito grande, guerra é outra coisa. Se houvesse guerra, não ia ter cuidado com dano colateral que nós temos.”

Intervenção sem transparência

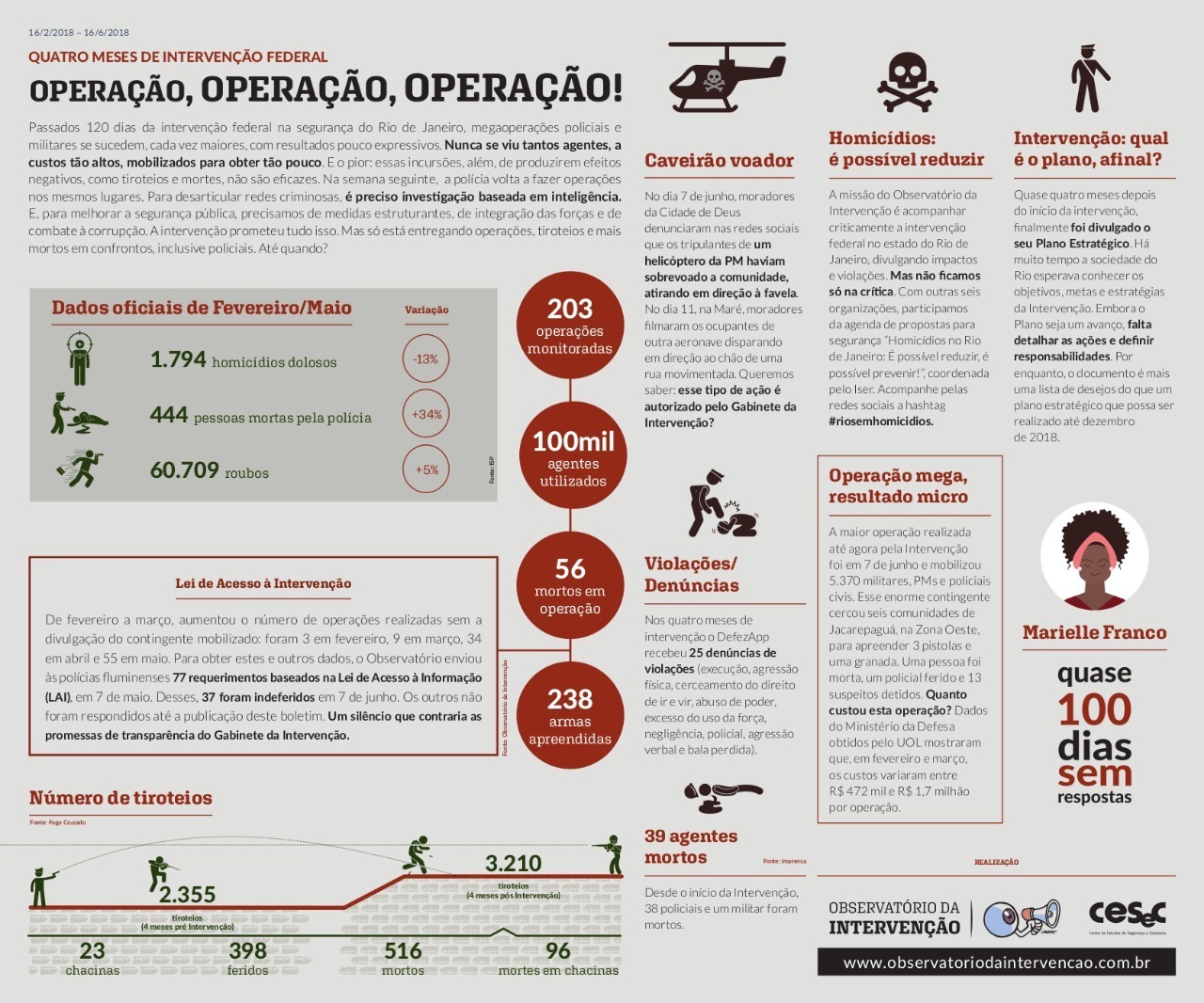

Sílvia Ramos destaca que há baixa efetividade e transparência dessas operações, já que das 77 solicitações via Lei de Acesso à Informação para detalhar os trabalhos, 37 foram indeferidas e outras não foram respondidas. “Diante do crescimento assustador das mortes decorrentes de intervenção policial, especialmente mortes com uso excessivo evidente da força, sempre questionamos o Gabinete de Intervenção e o silêncio impera. O interventor General Braga Netto, quando fala, manda desligarem as câmeras. O militares na segurança se traduzem nessa ausência de diálogo, comunicação e prestação de contas?”, questiona.

A pesquisadora se referia à oportunidade em que Braga Netto vetou jornalistas em um evento da Câmara Espanhola de Comércio, quando repórteres foram impedidos de seguir no local quando o interventor discursou. Segundo o porta voz de Braga Netto, o coronel Roberto Itamar, o líder da intervenção na segurança pública do RJ “perde a concentração na hora de falar”, conforme explicou ao El País.

Até 16 de junho, o Observatório computou 203 operações, com 100 mil agentes e 56 pessoas mortas nessas ações.

Outro ponto levantado por Silvia Ramos, e que desencadeou uma reunião de moradores e entidades na segunda-feira (25/5) com a chefia da Polícia Civil do Rio, é o uso de helicópteros, chamados de “caveirões aéreos”. Há pelo menos três ocorrências monitoradas pelo Observatório com o uso desses veículos sobrevoando comunidades e realizando disparos: no dia 7/6, na Cidade de Deus, 11/6, no Complexo da Maré e no dia 20/6, também na Maré. Esta última durante operação em conjunto com o Exército na qual uma bala perdida atingiu o estudante Marcos Vinicius da Silva, de 14 anos. O laudo do IML (Instituto Médico Legal), no entanto, indica que o tiro que acertou o adolescente teria sido disparado do chão, numa altura próximo à vítima.

“A lei diz que policiais só podem atacar em legítima defesa ou na defesa de terceiros. Não é isto que estamos vendo a partir de farta documentação de moradores. Estamos vendo atiradores disparando a esmo. Crianças e moradores de favelas têm crises de pânico quando ouvem o som de um helicóptero. Habitantes do Rio não dormem e estão vivendo sob terror. A responsabilidade nesses casos é da própria polícia e dos interventores”, argumenta a pesquisadora.

A ONG Redes da Maré encaminhou uma carta à Polícia Civil solicitando um plano de redução para as violências causadas em operações, maior transparência e regularização de atuação com helicópteros e blindados. “Essas operações acontecem quando as crianças estão nas escolas e a sensação é de terror e medo. Nossa preocupação é o uso desses veículos como plataforma de tiro. No dia 20, quando fomos às ruas, contamos quase 100 disparos, é muito grave. Só na Maré temos 46 escolas e mais de 16 mil estudantes”, enfatiza Edson Diniz, coordenador da ONG Redes da Maré. De acordo com ele, a Polícia Civil se comprometeu a abrir diálogo e rever os protocolos de atuação nessa reunião.

Vidas que não voltam

Enquanto as promessas são feitas, as famílias das vítimas que sequer chegaram aos 15 anos de vida seguem em seu profundo luto. Fábio, o pai do pequeno Benjamin, de 1 ano e 7 meses, o bebê do carrinho abraçado pela avó após o neto ser baleado e morto, está desempregado e com o aluguel atrasado. Ele tenta reerguer a família. Além de Benjamin, ele e Paloma têm mais uma menina de cinco anos. A companheira, segundo ele, ainda está muito abalada após a perda do filho. “Ela passa a mão na marca do tiro perto da costela e é do Benjamin que ela lembra. Ela sempre fez os ‘corres’ dela, como faxineira, e eu como gesseiro, mas ela perdeu o prazer pela vida, não tem vontade de fazer nada, fica fora de casa”, conta.

Avó abraça o carrinho onde Benjamin estava quando atingido | Foto: arquivo pessoal

Avó abraça o carrinho onde Benjamin estava quando atingido | Foto: arquivo pessoal

Fábio pretende entrar com uma ação contra o Estado assim que conseguir restabelecer a companheira. “Era uma via pública com comércio, com pessoas passando, ônibus, mercado, farmácia. Não tinha condições para que os policiais agissem dessa forma”, contesta. “Uma indenização não vai trazer o ser humano de volta, mas servirá para tentar reconstruir o que continua vivo. O que mais dói é que eu tenho que lutar para provar que meu filho estava num local que ele estava como todo cidadão”, conta.

OUTRO LADO

Por telefone, a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Rio informou que não comenta dados que não sejam oficiais, em relação ao levantamento da ONG Rio de Paz. Explicou que não tem um levantamento específico para casos de vítimas de bala perdida. E que a polícia têm protocolos de atuação para preservar vidas durante operações . A base de dados mais recente é de 2016 e são computados pelo Instituto de Segurança Pública como homicídios (separados em doloso, latrocínio, lesão corporal e por intervenção policial) decorrentes de disparo de arma de fogo. Apesar da explicação, a pasta não apresentou nenhum número sobre vítimas de 0 a 14 anos.

Já o CML (Comando Militar do Leste) disse que emprega aeronaves militares “com a finalidade de aquisição de imagens, transporte de tropas e evacuação aeromédica”, que são equipadas com armamento destinado à autodefesa e também estão submetidas às Regras de Engajamento, que são estabelecidas desde julho do ano passado pelo Ministério da Defesa para operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), quando do uso em operações.

A reportagem questionou sobre os locais em que acontecem as operações. O CML respondeu que “horários e demais dados relativos ao desencadeamento de operações decorrem de análises de inteligência e, como tais, são informações classificadas” e que “há operações sendo realizadas em várias partes do Rio de Janeiro, mais especificamente: centro, zona sul, Boulevard Olímpico, Méier, Tijuca, Praça Seca, Cidade de Deus, Ilha do Fundão e região do entorno da Vila Militar. Os ambientes operacionais envolvem comunidades e outros bairros que não estão no interior da área abrangida por comunidades”.

A Ponte entrou em contato com a Polícia Civil para questionar sobre as investigações da morte do menino Benjamin e a atuação da corporação em operações, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Procurada também sobre o caso Benjamin, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro disse que não se manifestaria no momento.

A assessoria do Gabinete de Intervenção Federal também não respondeu os questionamentos.

Confira abaixo as cinco vítimas mortas a tiros em situações diferentes de balas perdidas:

– João Roberto (3 anos). Morto no dia 6 de julho de 2008, quando se encontrava no banco de trás do carro da mãe, que foi metralhado por policiais militares que perseguiam bandidos na Tijuca.

– Geovanna Vitória de Barros (1 ano). Morta com um tiro no peito na noite do dia 18 de janeiro de 2013 durante uma tentativa de assalto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

– Renan dos Santos Macedo (8 anos). Baleado na cabeça na noite de 8 de setembro de 2017, quando seu pai tentou fugir de um arrastão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

– Caíque Lucas Correa (13 anos). Baleado na cabeça ao lado do pai, Gustavo da Silva Figueiredo, de 34 anos, quando voltava de uma festa em Duque de Caxias na madrugada do dia 10 de setembro de 2017. Eles foram atingidos por disparos feitos por ocupantes de um Honda prata.

– Emily Sofia (3 anos). Morreu após ser baleada, em uma tentativa de assalto, por criminosos na rua Cardoso de Castro, em Anchieta, na Zona Norte do Rio, por volta das 2h30, em 6 de fevereiro de 2018.

– Guilherme Henrique Pereira Natal (14 anos). Morto por tiros que partiram de dentro de um veículo cinza, desferidos contra pessoas que estavam na calçada da avenida Falcão da Frota, próximo à comunidade da Vila Vintém, em Realengo, Zona Oeste do Rio, em 20 de junho de 2018.