Análise de seis investigações sobre massacre de 2021 no RJ, arquivadas a pedido do Ministério Público, aponta a existência de indícios de crime que justificariam o oferecimento de denúncia; ‘o direito não reconhece as pessoas negras’, afirma pesquisadora

Com 28 mortos — 27 civis e um policial—, a Chacina do Jacarezinho, em 2021, foi considerada a segunda mais letal da história do estado do Rio de Janeiro e, ainda assim, contou com o arquivamento das investigações de 24 mortes, investigadas por 10 inquéritos de um total de 13, das quais apenas três chegaram a virar denúncia pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

A Ponte teve acesso exclusivo a seis dos inquéritos arquivados e dois dos três que viraram denúncia e engataram em um processo judicial. A reportagem analisou os seis inquéritos, com a ajuda de especialistas, e constatou que dois deles carregam evidências fortes de execução, enquanto os outros três parecem ter sido montados de forma a se esquivar de responder se havia ou não sinais de tais crimes.

As centenas de páginas de cada um dos inquéritos arquivados mostram inúmeras evidências de que os testemunhos dos agentes diretamente envolvidos nas mortes apresentam contradições em relação aos laudos cadavéricos. Muitos locais de crime não foram periciados e os poucos que foram não puderam passar por um trabalho minucioso, pois os peritos foram apressados pela Polícia Civil, sob a justificativa de que os supostos confrontos ocorridos no lado de fora haviam gerado um ambiente perigoso para execução do trabalho. Objetos foram retirados das cenas do crime. Exames de confronto balístico e de resquício de pólvora não foram realizados. Imagens contradizendo as autoridades nem sempre foram anexadas aos autos da Polícia Civil ou do MPRJ.

Representantes das famílias das vítimas reclamaram à Ponte que parte do trabalho investigativo foi relegado aos próprios familiares e seus defensores e advogados. O defensor público André Cardoso, contudo, justificou: “Apenas para reforçar, o Protocolo de Minnesota aponta que as famílias devem participar das investigações, e foi o que fizemos”.

Ouvida pela Ponte, a advogada Laíze Benevides, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre processos penais de chacinas, explica que o Protocolo de Minnesota, da Organização das Nações Unidas (ONU), reivindica que os familiares podem produzir provas, não que devem, pois “ele legitima que as vítimas de familiares possam produzir junto, não cria a obrigação, isso não faz sentido”.

O protocolo, no que concerne ao papel das famílias, afirma: “Os familiares têm o direito de solicitar e obter informações sobre as causas da morte, bem como de saber a verdade sobre as circunstâncias, acontecimentos e motivos que a causaram. Em casos de morte potencialmente ilícita, os familiares têm o direito, no mínimo, de ser informados sobre as circunstâncias, localização e estado dos restos mortais e, se determinada, a causa da morte e a forma como ocorreu”.

Por fim, a juíza Elizabeth Machado Louro, que ratificou todos os arquivamentos pedidos pelo MPRJ, afirmou, em entrevista à Ponte, que mantinha relações tão próximas com os promotores que nem precisaria ler os inquéritos na íntegra: “Eu vinha acompanhando esses inquéritos de perto, por isso eu nem precisaria ler tudo […] Eu conheço muito bem os promotores. Eram, acho, uns três. Pelo menos eram uns três que mais conviviam muito ali no meu gabinete e a cada passo eles me davam satisfação sobre o que estava acontecendo. Portanto eu vinha acompanhando muito de perto. O que eles pediram o arquivamento, realmente, não havia condição de oferecer [denúncia]… Até porque as cenas de crime foram desfeitas”.

Para a pesquisadora Laíza Benevides, a postura da magistrada é “absurda” do ponto de vista de um Estado de Direito. “Não existe ‘meu amigo falou que é verdade e eu confio nele'”, afirma. “É inoportuna essa interação, do ponto de vista democrático e da defesa dos policiais, entre a juíza e os promotores. Num caso de execução você, obviamente, vai partir do ponto de vista das vítimas, mas se você pensar a partir do ponto de vista democrático de um entendimento que se baseia no contraditório e na ampla defesa, isso é absurdo. Essa coisa do ‘convivia no meu gabinete’ é um absurdo.”

Além disso, para a pesquisadora, se um servidor da justiça reconhece que uma cena de crime foi desfeita e não prossegue com persecução penal, poderia até mesmo, em tese, ser enquadrado no crime de prevaricação (deixar de praticar uma ação prevista em lei para satisfazer um interesse pessoal).

Laíza defende também que, em casos como esse, os promotores têm não só o direito como o dever de cobrar que os inquéritos incompletos, com perícias inconclusas e faltando respostas, imagens e detalhes, sejam reavaliados ou refeitos. “O Ministério Público precisa aceitar o papel institucional de controle policial”, afirma. “O direito não reconhece as pessoas negras e pobres como vítimas, é uma seletividade legal que não garante direito a elas.”

Maria Júlia, defensora pública responsável por familiares das vítimas, explica que ausência de produção decente de provas é algo que pertence tanto ao modus operandi das polícias em chacinas, tanto quanto o desmembramento do fato em inúmeros inquéritos. “A gente tem poucos casos que viram ação penal; a maior parte estão na fase de investigação, não tem laudos, tiro de fuzil e os estojos desaparecem, as testemunhas se recusam [a falar] porque elas estão em risco… Eu nunca vi uma investigação da cadeia de comando e é uma coisa que a gente precisa discutir”, afirma. O advogado Ricardo de Oliveira Fontes, do escritório de João Tancredo, responsável por ajudar famílias vítimas desta e de outras chacinas há mais de duas décadas, concorda que o fracionamento da chacina em vários inquéritos é um método antigo para que nunca se chegue a uma lógica de mandante, permitindo, assim, que as mortes sejam individualizadas em autos de resistência e acabem sendo arquivadas.

Carolina Grillo, professora de sociologia da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni-UFF), chama atenção para o aumento na recorrência do que ela e seu grupo de pesquisa chamam de “mega chacinas”, ou seja, chacinas que tenham 8 ou mais mortes: “Embora o número de chacinas tenha diminuído um pouco, o número de mortes se mantém no mesmo patamar porque as chacinas agora têm um número maior de mortes por ocorrência”. Para ela, o governo Witzel-Castro representa uma política de segurança baseada em operação e morte, chancelando então as operações com altíssima letalidade.

A Chacia do Jacarezinho, que completa três anos no próximo dia 6 de maio, foi justificada por uma operação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que contou com apoio da maioria das delegacias especializadas da capital fluminense, distribuindo um efetivo de 294 policiais civis pela favela da zona norte, que tem mais de 40 mil moradores. As 28 vidas que foram ceifadas naquela manhã de 2021 se justificaram em números limitados de apreensões e prisões: “07 prisões e apreendidos 16 (dezesseis) pistolas, 09 (nove) granadas, 05 (cinco) fuzis, 02 (duas) espingardas, 01 (uma) submetralhadora, 01 (uma) ogiva de canhão, além de carregadores, cerca de 4,2 (quatro vírgula dois) quilos de entorpecentes e radiocomunicadores”, segundo relatório da força-tarefa formada pelo MPRJ para investigação independente do caso.

Indícios ignorados

Além de contar com fé pública para justificar mortes cometidas em serviço, a polícia no Brasil é amparada burocraticamente desde o registro de ocorrência, na qual o responsável pela morte é classificado, no boletim de ocorrência, como a vítima da situação.

“É um homicídio doloso em que o autor chega na delegacia e diz: ‘eu matei’. É um crime que começa com o autor assumindo na delegacia. O processo começa na perícia: ela chega no local do crime e não pode fazer nada porque o cadáver já foi removido, porque supostamente ele estava ferido, porém na verdade ele já estava morto. Eles modificam, recolhem os restos dos projéteis. A polícia não tem o que fazer senão acreditar na palavra do policial. Tem 50 anos essas operações, isso é uma loucura”, explica o sociólogo e pesquisador da UFRJ Michel Misse, que estuda autos de resistência e violência urbana em geral.

Em cada um dos casos que a Ponte analisou é possível ver os padrões apontados pelo pesquisador:

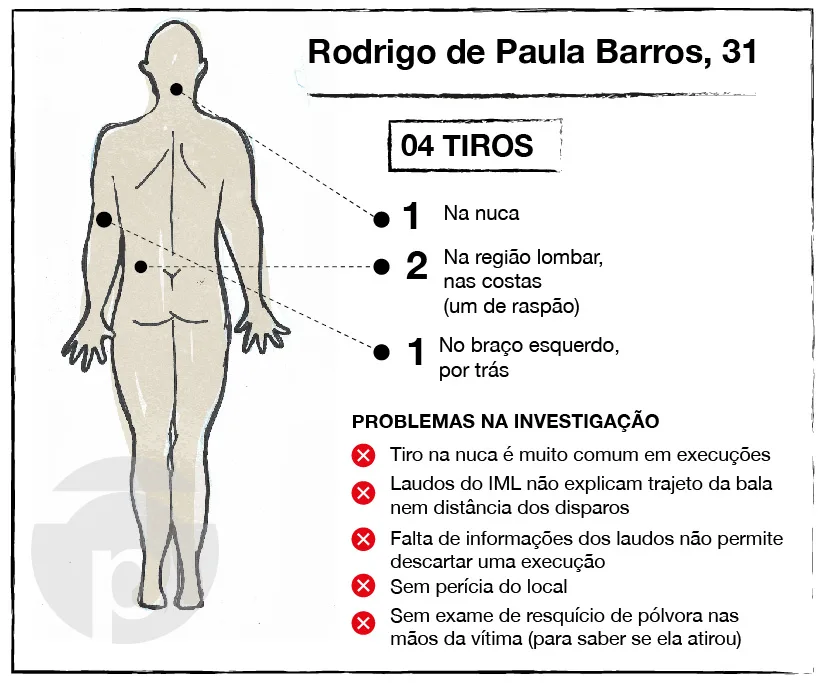

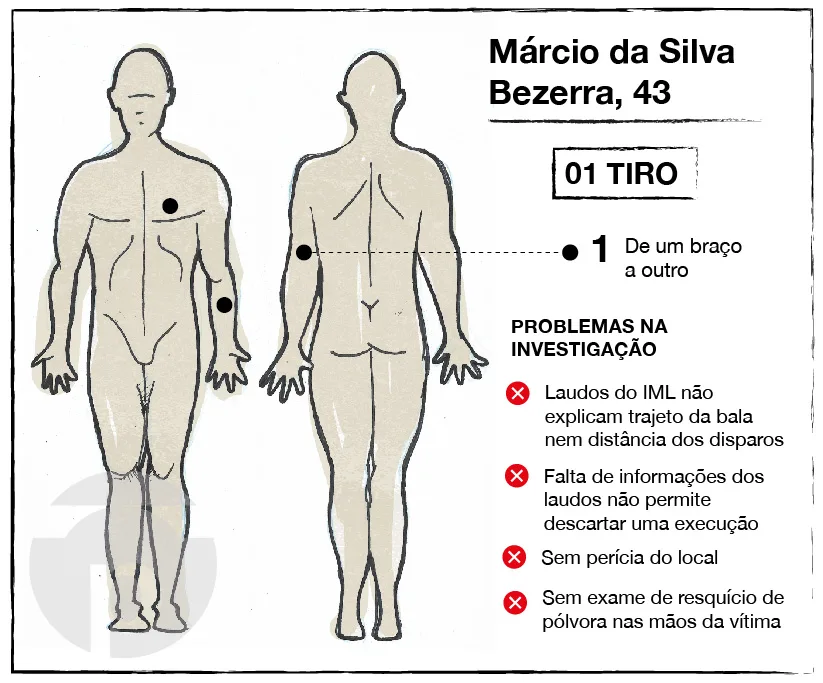

Caso 1: Rodrigo e Márcio (número do processo: 00310714620228190001)

Todos os inquéritos que analisamos têm por base desse os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas respectivas mortes, neste caso os policiais Thiago Pena Costa Baptista e Augusto Mendes Nunes, que, em testemunhos anotados pela escrivã Ana Carolina Cardoso com as exatas mesmas palavras em quase todos os trechos, afirmam que Rodrigo Paula de Barros, 31 anos, e Márcio da Silva Bezerra 43, teriam ambos atirado contra os dois agentes, que teriam reagido, alvejando Rodrigo logo à frente e Márcio alguns metros depois, do outro lado do valão que marcava a cena na Avenida Guanabara. Junto das vítimas, os policiais teriam encontrado uma pistola Taurus de numeração raspada e uma submetralhadora calibre 9 mm, além de radiotransmissores. Os corpos teriam sido retirados dos lugares para que pudessem ser socorridos e enviados para o hospital mais próximo.

As falas dos policiais, todavia, entram em contradição com diferentes evidências.

A primeira diz respeito ao local e às condições em que os corpos foram alvejados e encontrados. Duas imagens recebidas pela Ponte, por uma fonte que preferiu não se identificar, mostram que tanto Márcio quanto Rodrigo não estavam próximos ao valão da avenida, mas em ruas adjacentes, o que contradiz de início a narrativa descrita pelos policiais em interrogatório; não portavam armas de fogo; não tinham junto a si radiotransmissores e aparentemente já estavam mortos, o que indicaria que os policiais podem ter movido os cadáveres dos locais originais para impedir o trabalho da perícia, além de mentirem sobre momento de morte e o porte de armas.

O laudo cadavérico de Rodrigo, que teria sido alvejado em uma via ampla, aponta que ele foi baleado por trás: um tiro que perfurou a parte de trás da cabeça sem atravessar o crânio; outro que penetrou pela lombar e saiu pelo tórax; um terceiro atravessou o braço esquerdo por trás; e ainda houve um quarto que passou de raspão também na lombar. Já no caso de Márcio, o perito concluiu que a vítima, morta num beco, teria sido alvejado lateralmente por um único tiro que atravessou de um braço ao outro, transfixando o tronco, o que teria dilacerado os órgãos internos. Em outras palavras, Rodrigo foi morto pelas costas, enquanto Márcio foi assassinado por um tiro lateral.

O perito Cássio Thyone Almeida de Rosa, consultado pela Ponte, explica que, embora não seja possível cravar com certeza que Rodrigo e Márcio foram executados, os laudos cadavéricos falham em suprir as informações necessárias, o que retorna ao argumento da advogada Laíze Benevides, de que o Ministério Público poderia pedir que os laudos fossem melhorados e respondessem questões ausentes, como a distância do tiro.

“[No laudo do Rodrigo], o perito não descreve o trajeto do projétil da arma, não há menção sobre a distância dos disparos. E um dos projéteis atingiu a região posterior da cabeça, região muitas vezes associada a execuções”, explica Cássio. Os erros se repetem, segundo ele, na produção dos laudos de Márcio, os quais vieram também sem descrições que pudessem esclarecer se houve ou não execução. Na verdade, ambos os casos vieram sem as fotos feitas pelo perito, o que quase impossibilita um profissional autônomo de fazer uma análise precisa.

Em depoimento, a companheira de Rodrigo revelou que ele passeava com o cachorro todas as manhãs por volta das seis horas, como naquele mesmo dia. O animal, contudo, teria desaparecido após a morte do rapaz — ninguém nunca o achou. Márcio, segundo depoimento de sua mãe, vivia de bicos aqui e ali e, em seu laudo cadavérico, descobriram que portava consigo uma bomba de asma, cujo volume na cintura poderia enganar rapidamente. “A arma dele era uma bombinha, cara”, lamenta o advogado da família, Ricardo de Oliveira Fontes.

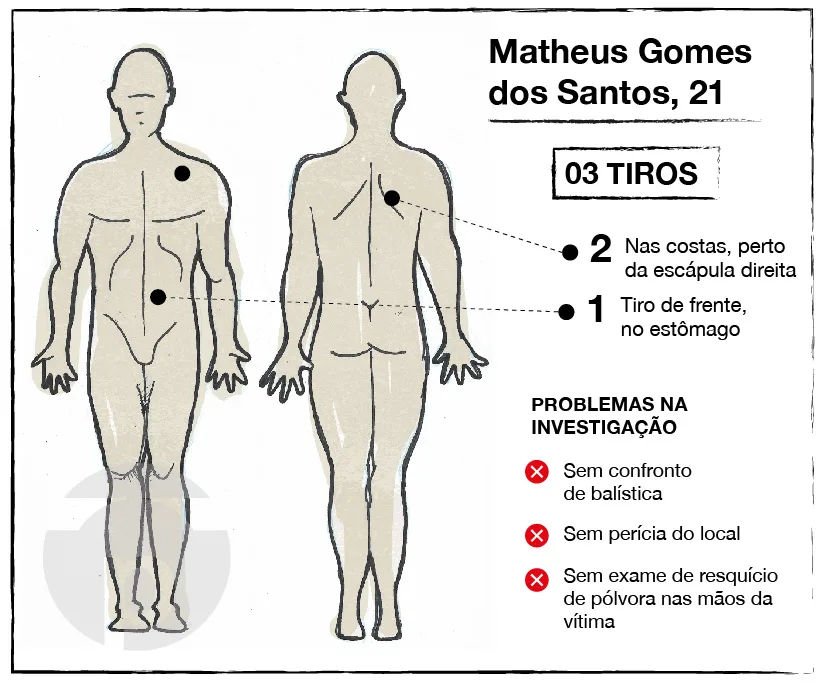

Caso 2: Matheus (número do processo: 00310645420228190001)

Matheus Gomes dos Santos tinha apenas 21 anos de idade quando foi morto no Beco da Síria, no Jacarezinho. Assumindo que ao menos este garoto não era passível de ser criminalizado em morte, o Ministério Público pediu arquivamento de seu caso por carecer de evidências para sequer ter certeza quanto a quem teria dado o tiro que o matou.

“Matheus tinha consulta médica na clínica da família marcada junto da mãe. Ele saiu da namorada e foi para a casa da mãe para ir ao médico. Nesse meio tempo estava acontecendo a operação e ele correu da polícia, como todo mundo”, explica Ricardo de Oliveira Fontes, advogado da família. O rapaz acabou correndo na mesma direção que os traficantes que fugiam da polícia quando recebeu dois tiros pelas costas, próximo à escápula direita. Vizinhos relataram aos promotores que o garoto teria travado de dor e começado a convulsionar quando os mesmos jovens com quem vinha correndo teriam parado para pedir que alguém lhes arranjasse uma cadeira nos bares próximos. Puseram-no sentado numa roxa de plástico, enfiaram o dedo do garoto na boca, temerosos de que ele pudesse se engasgar com a própria língua no meio da crise epiléptica, e seguiram seus caminhos. Um vizinho ainda teria posto uma camiseta de gari sobre o ombro de Matheus, a fim de fazer com que os policiais o entendessem como trabalhador. Nisso um outro tiro o alvejou.

Os policiais civis Luiz Antônio Moraes de Araújo Bastos e Roney Monteiro de Oliveira afirmaram que, ao entrarem no beco de onde vinham tiros contra eles, encontraram “um homem com ferimentos de arma de fogo, sentado numa cadeira”. Eles teriam socorrido o jovem com vida. O Ministério Público afirmou, em relatório, que Matheus poderia ter sido alvejado tanto pela polícia quanto pelo tráfico, restando então apenas o arquivamento, já que não conseguiram concluir quem seria o autor do fato. Curiosamente, não foi realizado nem perícia de local de crime nem confronto de balística. O advogado da família acredita que o terceiro tiro, responsável por matar o garoto, tenha vindo da polícia. “Os traficantes estavam correndo da polícia. Como que eles poderiam ter dado um tiro se estavam indo para o mesmo lado em que foi dada a bala? Além disso, eles socorreram Matheus e puseram na cadeira”, afirma Rodrigo.

A cadeira, cuja imagem circulou o país como símbolo da chacina e principal artefato para investigação da morte, desapareceu e, assim, nunca passou por qualquer perícia. Vizinhos suspeitam que ela tenha sido jogada no rio próximo à favela. “A promotoria perguntou se a família teria como encontrar a cadeira em que ele morreu. Você tem noção do que é pedir isso para uma mãe?”, questiona o advogado.

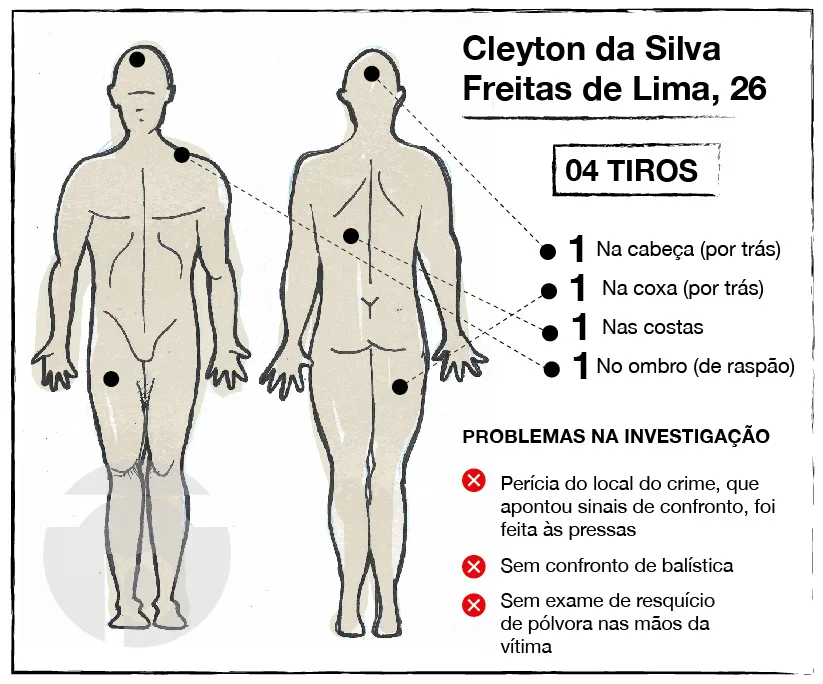

Caso 3: Cleyton (número do processo: 00759495620228190001)

Cleyton da Silva Freitas de Lima, 26, tem, talvez, um dos casos com mais contradições entre o testemunho policial e o laudo cadavérico. A versão de familiares, com quem ele teria mantido contato por WhatsApp e ligação, conta que o jovem teria entrado na casa de vizinhos pela laje e que, nesse ínterim, teria sido baleado na perna por um atirador do helicóptero da polícia. Cleyton estaria, neste caso, acompanhado por um primo de quem era muito íntimo e que acabou sendo preso durante a operação. Os relatos convergem em grande parte neste sentido. Porém, outras pessoas afirmaram serem donas da casa e descreveram uma cena um pouco diferente, com Cleyton entrando no lar sem ferimentos e sendo assassinado pouco depois pela polícia. Para piorar, o primo com quem os parentes afirmam ter conversado e de quem dizem que a vítima era muito próxima, em depoimento, disse não dividir de grandes intimidades com Cleyton, e que, na verdade, sequer o havia visto naquele dia.

Os promotores entenderam que as contradições das testemunhas enfraqueciam a denúncia e não se deram ao trabalho de investigar quem seria o verdadeiro dono do imóvel ou se nele habitava mais de uma família. Tomaram os testemunhos dos policiais por verdadeiros e arquivaram o processo. Juan Felipe Alves da Silva e Bruno Martins, os policiais responsáveis pela morte de Cleyton, nos autos, teriam usado as imagens aéreas de telejornais para localizar traficantes em lajes. Ao supostamente conseguir acesso com ajuda de um morador, teriam seguido algumas pistas de onde poderia estar o suposto criminoso, sendo então, segundo seus depoimentos, surpreendidos por tiros do suspeito, o qual teria sido alvejado no revide.

Ainda segundo os testemunhos dos agentes, eles teriam entrado no imóvel, onde prenderam três pessoas e, ao inspecionar um quarto, foram atacados “por um homem negro de aproximadamento 30 anos que portava fuzil”. Ele estaria no canto do quarto, próximo a um armário. Os policiais afirmam que revidaram, atingindo a vítima e socorrendo-a ainda em vida. Mais uma vez, os relatos das autoridades entram em choque com o laudo cadavérico. Costas, coxa e cabeça: todos os tiros (penetrantes ou de raspão) entraram por trás e saíram pela frente. Como poderia então Cleyton, de costas, atirar contra a polícia com um fuzil, de dentro de um quarto pequeno, encostado contra um armário?

Do mesmo modo que os testemunhos que apontam execução são contraditórios entre si (e caberia ao MPRJ esclarecer o porquê, como, por exemplo, na questão da posse da casa), os dos policiais também não batem com o que foi apontado pelo laudo cadavérico. Este caso foi um dos poucos com perícia de local de crime, que constatou que havia evidências para confronto, ao mesmo tempo em que admite que “foi determinado pela Autoridade Policial do plantão que os exames fossem acelerados com prejuízos para as análises periciais da cena de crime, objetivando a preservação da integridade física de todos os membros da equipe”. Ou seja, os profissionais de perícia sequer puderam realizar um trabalho minimamente adequado para desvendar o que ocorreu no imóvel.

Um dos presos afirmou que a polícia atirou de fuzil contra a parede, na intenção de falsear um confronto. Os presos que estavam naquela casa relataram ao MPRJ também que foram forçados a carregar os cadáveres para a polícia.

Novamente, não foram realizados exames de confronto de balística nem de detecção de pólvora nas mãos das vítimas, a fim de descartar ou não a hipótese de eles terem empunhado armas contra os policiais.

Caso 4: Os sete

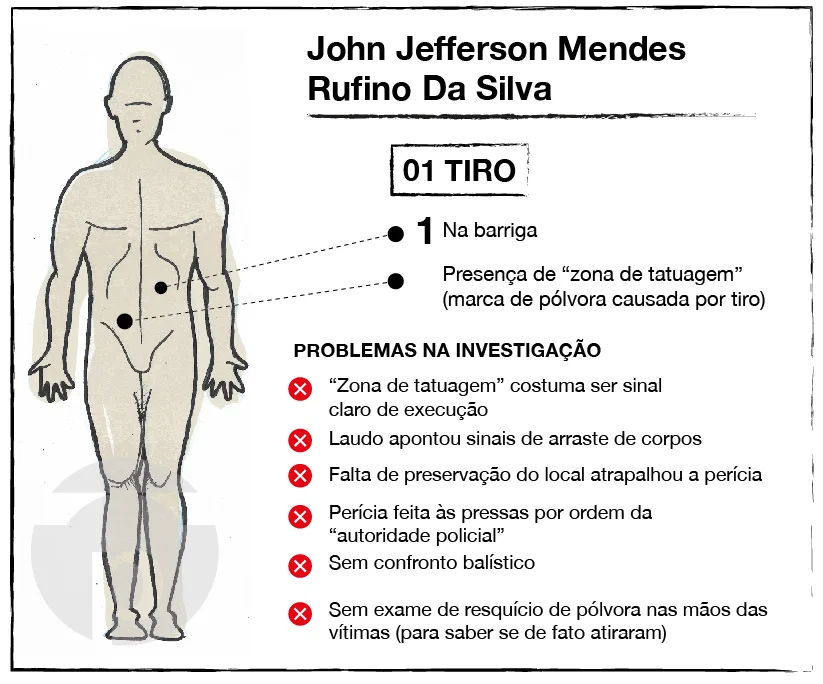

Eram sete: Wagner Luiz Magalhães Fagundes, John Jefferson Mendes Rufino Da Silva, Marlon Santana De Araújo, Pablo De Araújo Mello, Evandro Da Silva Santos, Diogo Barbosa Gomes e Toni Da Conceição. Reconhecidos como traficantes pelas próprias famílias. Segundo Adriana de Araújo, mãe de Marlon, os jovens, armados, invadiram as casas de alguns cearenses que moravam no Rio há não tanto tempo. Os nordestinos relataram o cárcere privado às autoridades e, assim que os oito agentes de segurança chegaram ao local, todos os reféns foram embora, sobrando apenas os traficantes e os policiais (João Paulo Martins, Neuber Mateus Condé, Vitor Medeiros Porcino, Francisco Marques Pacheco, Daniel Martins, Felipe da Silva Justos, Ariana Santos, Claudio Robert Mendes e João Pedro Marquine Santana) no imóvel.

Antes da chegada dos policiais, segundo os testemunhos dos reféns, os jovens chegaram a trocar tiros pela janela e se demonstravam extremamente tensos e amedrontados, sem vontade inicial de se entregar. Ninguém viu o que aconteceu depois que a polícia entrou, mas os laudos cadavéricos e o de local de crime contam uma história no mínimo confusa e contraditória quanto à descrita pelos policiais, que afirmaram terem encontrado intensa resistência por parte dos jovens, tendo sido forçados a alvejá-los em autodefesa.

Wagner, 38, foi alvejado pelas costas e no braço direito. Ou seja, não estava em aparente posição de ataque. John Jefferson, 30, também recebeu projétil pelas costas, além de outros na parte frontal do corpo, inclusive próximo à virilha. Embora o único tiro que atingiu Marlon Santana, 30, tenha sido pela frente, próximo ao peito, o laudo mostra que a bala veio de cima para baixo, saindo perto do centro das costas. Algo similar acontece com Toni e Diogo, que também apresenta desnível na direção do projétil, como se tivesse entrado pela frente, porém com os policiais numa altura acima, o que não casa tão bem com o relato de um combate frente a frente.

O perito Cássio Thyone Almeida de Rosa, ouvido pela Ponte, reitera as mesmas reclamações de que os laudos de Wagner, Toni, Marlon e Digo vieram sem o anexo das fotos dos cadáveres, sem referência à distância dos tiros e sem descrição do trajeto do projétil. O caso de John foi um dos únicos desses cujo laudo veio com fotos, o que permitiu concluir que “um dos disparos, a saber o que atingiu a região do hipocôndrio esquerdo [região abdominal] apresentava Zona de Tatuagem, definindo disparo à curta distância”, ou seja, um dos sinais mais claros de execução. A outra vítima a ter imagens de seu corpo, Pablo, tem sinais de tiro à distância no abdômen. Todavia Cássio encontrou dificuldade em cravar o fato, pois as imagens vieram em preto e branco, o que também dificulta que um profissional autônomo possa reavaliar com clareza o que foi produzido.

“O Ministério Público poderia pedir maiores investigações. Não posso garantir só pelos laudos que se tratem de execuções, mas indícios são indícios, essas mortes são suspeitas, deveriam, sim, exigir mais investigações”, conclui Cássio.

O laudo de perícia de local de crime atesta sinais de confronto no segundo andar, porém não encontrou esses mesmos sinais no terceiro, onde havia muitas manchas de sangue. Ao mesmo tempo, há sinais de um corpo sendo arrastado no chão e poças acumuladas em determinados pontos do imóvel, como no colchão do terceiro pavimento. O perito termina por afirmar que, embora haja alguns sinais de confronto no segundo pavimento, não foi possível concluir muito sobre a cena de um modo geral, pois o local não foi preservado — os corpos foram retirados pelos policiais com a desculpa de que estariam sendo levados para socorro. Ao fim, a perícia constata também que um dos impeditivos para uma investigação mais aprofundada foi o fato de que a “autoridade policial” do momento apressou o processo sob a justificativa de proteção à integridade dos profissionais.

Como sempre, não houve confronto balístico ou exame de resquício de pólvora nas mãos das vítimas, tornando impossível averiguar se o relato policial teria algum grau de validade para além da tal fé pública.

Caso 5: Natan (número do processo: 0075887162022819001)

A história contada em auto pelos policiais (Augusto Mendes Nunes e Raphael Malafaia) segue o de praxe: foram surpreendidos pelos ataques de Natan Oliveira de Almeida, 21, que atirava do interior de um beco, próximo à rua Farci Vargas, quando revidaram e, ao se aproximar, encontraram o garoto ainda em vida, necessitado de socorro. Mais um caso sem perícia de local de crime, Natan segue na linha das vítimas com marcas de execução no corpo. Neste caso, o antebraço e a palma da mão foram perfurados em pontos que indicam que ele possa ter posto a mão na frente do corpo ou da cabeça, a fim de instintivamente se proteger da morte.

Laudo adulterado

O MPRJ entrou com duas denúncias em caso de morte de civis. Uma pelas mortes de Richard Gabriel da Silva Ferreira e Isaac Pinheiro de Oliveira, cujo processo foi descartado eventualmente pelos juízes e desembargadores, que consideraram os testemunhos e os laudos favoráveis às vítimas insuficientes para dar continuidade ao processo. E a outra foi a morte de Omar Pereira da Silva, que foi executado no quarto de uma criança de nove anos enquanto ela e sua família se encontravam na residência. Eles tiveram que deixar a favela e seguem com acompanhamento psicológico para lidar com o trauma.

Além do testemunho de que Omar estava desarmado e rendido quando foi morto, há também o fato de que o laudo cadavérico ignorou a ferida de projétil no pé dele, focando apenas na do torso, como se ele não estivesse já gravemente machucado quando foi assassinado. Houve, ainda, um segundo relatório de perícia de local de crime, de cunho complementar, que contradizia o primeiro sobre indícios de confronto. No caso, inicialmente, acreditava-se que não havia sinal de confronto na casa. Depois, porém, a polícia, após o caso já ter virado denúncia, surgiu com um documento atestando o oposto. Isso levantou suspeita por parte das autoridades e, neste momento, o Ministério Público investiga se o laudo foi fraudulento ou não.

“O setor está fazendo um trabalho bem elaborado e minucioso”, explicou o promotor Cardoso sobre a investigação da perícia complementar.

O que dizem as autoridades

Procurada pela Ponte, a Polícia Civil não retornou às perguntas.

A juíza Elizabeth Machado Louro respondeu que acompanhou o trabalho dos promotores de perto, tanto que nem precisaria ler a investigação toda. Ela também contou que o então chefe da Polícia Civil, Allan Turnowski, foi ao seu gabinete pedir para que ela não aceitasse os pedidos de denúncia protocolados pelo MPRJ, tendo até sido um tanto grosseiro com a magistrada.

O promotor que liderou a força-tarefa formada pelo MPRJ para investigação independente do caso, André Cardoso, explicou que o Ministério Público fez tudo o que podia: “Tomamos muita porta na cara. Muitas pessoas não quiseram depor, inclusive trocaram o número de telefone para não falar com a gente. É um tipo de investigação bastante difícil, com muitas nuances. Em diversas situações não foi possível a perícia de local e faltava preservação.” Sua reclamação quanto à falta de material probatório mínimo conflui com as reclamações da juíza, para quem a Polícia Civil não foi suficientemente colaborativa, tornando difícil a produção de provas para validar uma denúncia.

Alteração em 13/3, às 11h – A reportagem retirou trecho em que a mãe de um mortos dizia que vítimas da chacina estavam “travados” de cocaína, após a mesma fonte ter procurado a Ponte para dizer que não foi compreendida corretamente e que não reconhecia a declaração. Como o repórter não gravou a entrevista e a direção da Ponte não conseguiu verificar o que foi dito, optou pela retirada deste trecho.

Correções

Alteração em 13/3, às 11h - A reportagem retirou trecho em que a mãe de um mortos dizia que vítimas da chacina estavam "travados" de cocaína, após a mesma fonte ter procurado a Ponte para dizer que não foi compreendida corretamente e que não reconhecia a declaração. Como o repórter não gravou a entrevista e a direção da Ponte não conseguiu verificar o que foi dito, optou pela retirada deste trecho.