Em dezembro de 2019, nove jovens perderam a vida numa ação da Polícia Militar contra o baile funk da DZ7, na favela da zona sul de São Paulo. Desde então, famílias de vítimas e sobreviventes buscam justiça enquanto PMs aguardam julgamento

Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos.

Denys Henrique Quirino Silva, 16 anos.

Dennys Guilherme dos Santos França, 16 anos.

Eduardo da Silva, 21 anos.

Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos.

Gustavo Cruz Xavier, 14 anos.

Luara Victória Oliveira, 18 anos.

Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 anos.

Mateus dos Santos Costa, 23 anos.

Esses são os nomes de nove jovens que saíram para se divertir e nunca mais voltaram para a casa. Morreram todos em uma ação da Polícia Militar para reprimir o Baile da DZ7, tradicional baile funk de rua que acontecia na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, na madrugada do dia 1º de dezembro de 2019. Além deles, outros 12 sobreviventes saíram feridos.

Quatro anos depois, de 31 policiais que participaram da repressão, 12 foram formalmente acusados pelo Ministério Público estadual de São Paulo (MPSP) como responsáveis pelas mortes e um pelo crime de explosão. Eles ainda aguardam o julgamento, todos em liberdade.

A segunda audiência do caso está marcada para 18 dezembro, uma vez que a primeira, ocorrida em julho, não deu conta de ouvir um total de 52 testemunhas (somadas as de defesa, as de acusação e as que são comuns às partes). Ao final desse período, chamado de fase de instrução, em que são ouvidas testemunhas e acusados e reunidas provas, o Judiciário decide se os policiais irão ou não a júri popular.

No dia da primeira audiência judicial, em 25 de julho, Adriana Regina dos Santos, 51, mãe de Dennys Guilherme, sintetizou uma sensação presente nas famílias das vítimas a cada ano que passa. “Eu estou presa nesse sentimento de angústia que não tem mais fim”, disse, com as mãos tremendo e muito emocionada. “Meu filho tinha 16 anos e eu nunca vi ele usando barbeador. Meu filho não teve direito a votar, nem título de eleitor ele teve direito de tirar. Ele não teve tempo para nada”.

Vários familiares não tiveram outra escolha senão mudar totalmente de vida. “Eu tinha uma vida normal: era empregada doméstica, vendedora de loja. Hoje eu não sei mais quem é a Cristina que é não a de luta de justiça por isso aqui”, me disse em um dos protestos Maria Cristina Quirino, 44, mãe de Denys Henrique, que se tornou pesquisadora bolsista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) no ano passado e uma ativista ferrenha contra a violência de Estado.

A luta desencadeada pelas famílias integra um movimento de justiça, de memória e de reparação. Assim que o massacre aconteceu, não faltaram narrativas para afastar a responsabilidade da polícia. A começar pela cobertura de grandes veículos da imprensa, com “foco excessivo nas versões das autoridades policiais, com pouca ou nenhuma análise crítica” sobre a ação policial e uso de termos como “tragédia” como se fosse uma fatalidade descolada da atuação do Estado, como analisa Camila Nascimento, autora da monografia Elementos da necropolítica na cobertura da mídia do massacre de Paraisópolis — O retrato dado pelo jornalismo à operação policial que causou nove mortes em um baile funk em 2019, defendida neste ano para a graduação no curso de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero. O diretor de redação da Ponte, Fausto Salvadori, participou da banca de aprovação.

O trabalho também menciona a cobertura diferenciada da Agência Pública, da Agência Mural e da Ponte Jornalismo sobre o caso. “Já os veículos independentes trazem uma gama de abordagens, desde a adoção de uma postura mais neutra e baseada em dados até uma crítica mais contundente à ação policial e à política de segurança pública no caso de Paraisópolis. Não são encontrados de forma estruturada e contundente traços da necropolítica como ocorre na grande mídia”, escreveu a jornalista.

Esse não foi tom do próprio governador à época, João Doria (PSDB), nas primeiras horas do dia 1º, antes de qualquer investigação. “A letalidade não foi provocada pela Polícia Militar. E sim por bandidos que invadiram a área onde estava acontecendo o baile funk. Não podemos inverter o processo”, disse.

Ele também culpou o baile funk. “Não teve ação da polícia no sentido de invadir o baile funk. Tanto é fato que o baile continuou. Não deveria, não deveria sequer ter ocorrido, porque ele é ilegal, ele fere a legislação municipal”, declarou em referência às leis municipal (lei 15.777/2013), sancionada pelo então prefeito Fernando Haddad (PT), e estadual (16.049/2017), promulgada pelo então governador e hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, que proíbem festas com uso de som em veículos parados nas vias públicas e impõem multa de R$ 1 mil.

Em 2018, quando ainda era prefeito, Doria já tinha declarado em entrevista à Rádio Bandeirantes que organizadores de bailes funk eram “originários do PCC” e que a festa era “uma praga”. Na época, disse que “a prefeitura orientou os 32 prefeitos regionais, a GCM e a PM a combater os pancadões especialmente nas periferias”. “Paraisópolis, por exemplo, é um caso sistemático”, continuou em outro trecho da entrevista.

Em São Paulo, há muito tempo não há mais o afastamento imediato de policiais envolvidos em mortes. De início, Doria não afastou nenhum para as investigações, mas a pressão dos familiares o fez recuar nove dias depois e desautorizar o então comandante-geral da PM — e atual vereador da capital pelo PSD —coronel Marcelo Vieira Salles, que não queria o afastamento dos subordinados. O desgaste após o episódio fez o coronel entregar o cargo três meses depois, em março de 2020.

Dali em diante, João Doria iniciou uma mudança de postura a respeito da letalidade policial. A política de segurança pública centrada na violência chegou ao auge em abril de 2020, o mês mais violento da série histórica em São Paulo, com 119 pessoas mortas pelas polícias. Isso começou a mudar quando Doria abriu espaço para projetos, como câmeras nas fardas e comissões de mitigação e risco, que contribuíram para o menor índice desde 2013. Essa redução, contudo, tornou-se alvo de retrocessos com a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem a violência de Estado volta a aumentar.

História de um massacre

Na época do massacre, duas ações policiais aconteciam. Uma delas, chamada Operação Saturação, começou um mês antes, quando no dia 1º de novembro de 2019, o sargento da PM Ronald Ruas Silva, 52, morreu baleado em ação na favela de Paraisópolis. A morte dele gerou ações diárias na comunidade naquele mês com uso de batalhões de Choque “sem previsão de término“, segundo Salles, até o caso do massacre. A outra é a Operação Pancadão, que é feita exclusivamente para coibir a realização de bailes funk nas ruas, e é empregada até hoje.

“O discurso é que os bailes elevam a criminalidade patrimonial no entorno e consequentemente são necessárias essas operações para diminuí-las, então para além da questão do distúrbio do sossego público, a criminalidade está relacionada, mas não há dados, nenhuma comprovação de que os bailes aumentem a criminalidade no entorno e que as operações diminuem essa criminalidade”, explicou à Ponte, em 2021, a antropóloga e pesquisadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo (CAAF/Unifesp) Desirée Azevedo, que integrou o projeto Paraisópolis: 3 atos, 9 vidas cuja série de vídeos em parceria com a Defensoria Pública se debruçou sobre as provas do inquérito do massacre, a desconstrução da versão policial e as histórias das vítimas.

O estopim para a dispersão em 2019, segundo a Polícia Militar, foi a tentativa de abordagem de homens armados numa moto que teriam entrado no meio do fluxo (mas nunca foram encontrados no decorrer da investigação na Polícia Civil) e também a alegação de que pessoas da multidão agrediram os policiais, o que não se comprovou.

A Corregedoria da PM, que faz apuração de cunho disciplinar, concluiu, em fevereiro de 2020, ou seja, apenas dois meses depois das mortes, que os 31 policiais militares agiram em legítima defesa, já que não estavam no local para fazer dispersão de multidão e teriam atuado, com bombas de gás e balas de borracha, para dar apoio aos policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e repelir “agressão” das pessoas, que teriam jogado garrafas e pedras, conforme um relatório feito pela corporação que integra essa apuração interna a que a Ponte teve acesso.

Porém, o relatório da Polícia Civil, que demorou quase dois anos para ficar pronto, apontou que o cerco feito pela PM foi responsável pelas mortes dos jovens. Segundo o documento, os policiais Aline Ferreira Inácio, João Carlos Messias Miron, Luís Henrique dos Santos Quero, Rodrigo Almeida Silva Lima, Marcelo Viana de Andrade, Marcos Vinícius Silva Costa, Leandro Nonato, Paulo Roberto do Nascimento Severo e Gabriel Luís de Oliveira, todos da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), “não observaram o necessário cuidado objetivo que lhes era exigível, sendo previsível, no contexto da ação, a ocorrência de resultado letal”.

A tenente Aline Ferreira Inácio, diz o documento, era responsável pelo comando da “Operação Pancadão” e pelo patrulhamento da 1ª Companhia do 16º BPM/M. “Dessa forma, no âmbito de suas atribuições e no contexto da ocorrência, tinha a possibilidade e o dever de obstar o deslocamento das viaturas para as esquinas do Baile da DZ7. Não o fazendo, permitiu o desenrolar dos fatos que deram causa às mortes das vítimas”, argumentou o delegado Manoel Fernandes Soares, do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

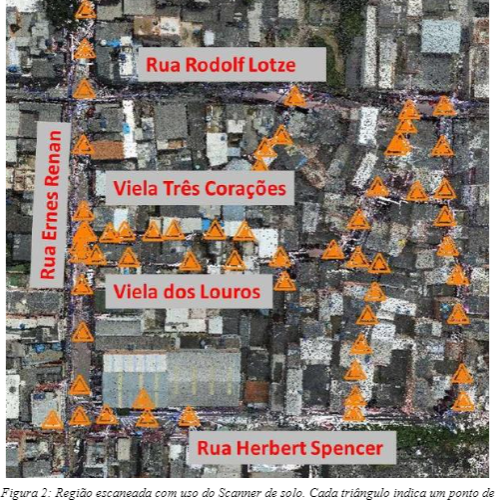

Já o subtenente Leandro Nonato, o cabo Paulo Roberto do Nascimento Severo e o soldado Gabriel Luís de Oliveira alegaram que foram prestar apoio à policiais da Rocam, que tinham comunicado terem sido alvo de disparos por suspeito em moto, e disseram que “foram surpreendidos por uma multidão” quando chegaram ao local, sendo recebidos com garrafas e pedras, e que por isso lançaram bombas de gás lacrimogêneo. Apesar de terem sido chamados pela Rocam para prestar apoio na Rua Herbert Spencer, a viatura migrou para a Rua Ernest Renan, que era em sentido oposto.

Além disso, imagens mostraram que os policiais mentiram, já que a viatura ingressou em alta velocidade na Ernest Renan, que fica a 30 metros antes da esquina da Rua Rudolf Lutze, onde havia aglomeração de pessoas que acabaram correndo com a aproximação do veículo. O relatório também indica que a Polícia Civil realizou uma reconstituição das mortes, na qual “constata-se que a viatura avançou parcialmente o citado cruzamento das vias, no sentido do baile, o que evidentemente prejudicou a evasão de pessoas do local”. Havia entre 5 mil e 8 mil pessoas no Baile da DZ7.

“Salienta-se, como já mencionado, que era do conhecimento dos policiais a existência e complexidade do baile da DZ7, bem como que a aproximação da viatura causaria correria e comportamento hostil por parte dos frequentadores”, destacou o delegado. A tenente Aline Inácio, de acordo com Manoel Soares, sabia que a viatura foi em sentido oposto ao local designado e não discordou, tendo também se encaminhado à Rua Ernest Renan. Segundo o delegado, a tenente “não ordenou a paralisação dos deslocamentos de apoio” quando os integrantes da Rocam haviam informado que a situação estava fora de perigo, sendo que, conforme “viaturas se deslocavam para ambas as esquinas, era previsível a eclosão de tumulto e a dificuldade de evasão da localidade”.

Com relação ao sargento João Carlos Messias Miron e aos soldados Luís Henrique dos Santos Quero, Rodrigo Almeida Silva Lima, Marcelo Viana de Andrade e Marcos Vinícius Silva Costa, a investigação apontou que o grupo atuou de forma ilegal e praticou “condutas abusivas” ao agredir pessoas na Viela do Louro. Apesar de as agressões não terem causado mortes, acabaram encurralando as pessoas ao fechar aquela saída, sendo que as vítimas acabaram prensadas umas nas outras.

Oito vítimas morreram por sufocação indireta, justamente por uma compressão entre as pessoas, impedindo que elas pudessem respirar. Mateus dos Santos Costa morreu por traumatismo raquimedular, que poderia estar associado à compressão ou a uma pancada, o que descarta a narrativa de que os jovens morreram por pisoteamento.

No projeto do CAAF, os pesquisadores ainda ressaltaram outros pontos da investigação. O resgate demorou 34 minutos e os jovens já chegaram mortos ao hospital. Os policiais militares mentiram que vítimas pediram socorro, quando já estavam desfalecidas no chão, e ao dizerem que estavam cercados, impedindo que os primeiros socorros fossem realizados. A corporação liberou apenas uma ambulância para atender o local, insuficiente para resgatar as vítimas, que acabaram sendo levadas pelos próprios policiais à Unidade de Pronto Atendimento do Campo Limpo. Os pesquisadores apontaram, ainda, que imagens de câmeras de segurança de ruas desmentem a versão de que os policiais estavam sendo atacados com garrafas e por isso reagiram.

Com exceção da tenente, o delegado aponta que os outros oito policiais ainda teriam praticado abuso de autoridade, mas “devido tratar-se de infração de menor potencial ofensivo”, não os indiciou por esse crime. Nove policiais foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Contudo, o entendimento do MPSP foi diferente. Os promotores Luciana André Jordão Dias e Neudival Mascarenhas Filho argumentaram que os policiais conheciam o local, por ser a área de patrulhamento, e “agiram pela torpe motivação de causar tumulto, pânico e sofrimento, em abusiva demonstração de poder e prepotência contra a população que estavam em evento cultural”, e por isso os denunciou por homicídio doloso com dolo eventual (que assume o risco de matar). Além dos nove, ainda incluiu na denúncia Anderson da Silva Guilherme, Matheus Augusto Teixeira, José Joaquim Sampaio e José Roberto Pereira Pardim.

Ao todo, são réus um policial militar por explosão e 12 por homicídio doloso qualificado pois, de acordo com o MPSP, eles assumiram o risco de praticar as mortes, com agravantes de motivo fútil, que dificultou a defesa das vítimas, com emprego de meio cruel e concurso de agentes (quando mais de uma pessoa participou do crime), que podem aumentar as penas de 12 a 30 anos, caso condenados.

Além da responsabilização dos policiais, outra luta das famílias é a busca de reparação. Em 2021, elas começaram a receber indenização do Governo do Estado de São Paulo após a Defensoria Pública e a Procuradoria Geral do Estado concluírem os acordos administrativos. O acordo, que é um processo independente do criminal contra os PMs, reconhece a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, de que as mortes aconteceram por uma falha do poder público, sem precisar indicar ou responsabilizar um autor individual para que os valores sejam pagos.