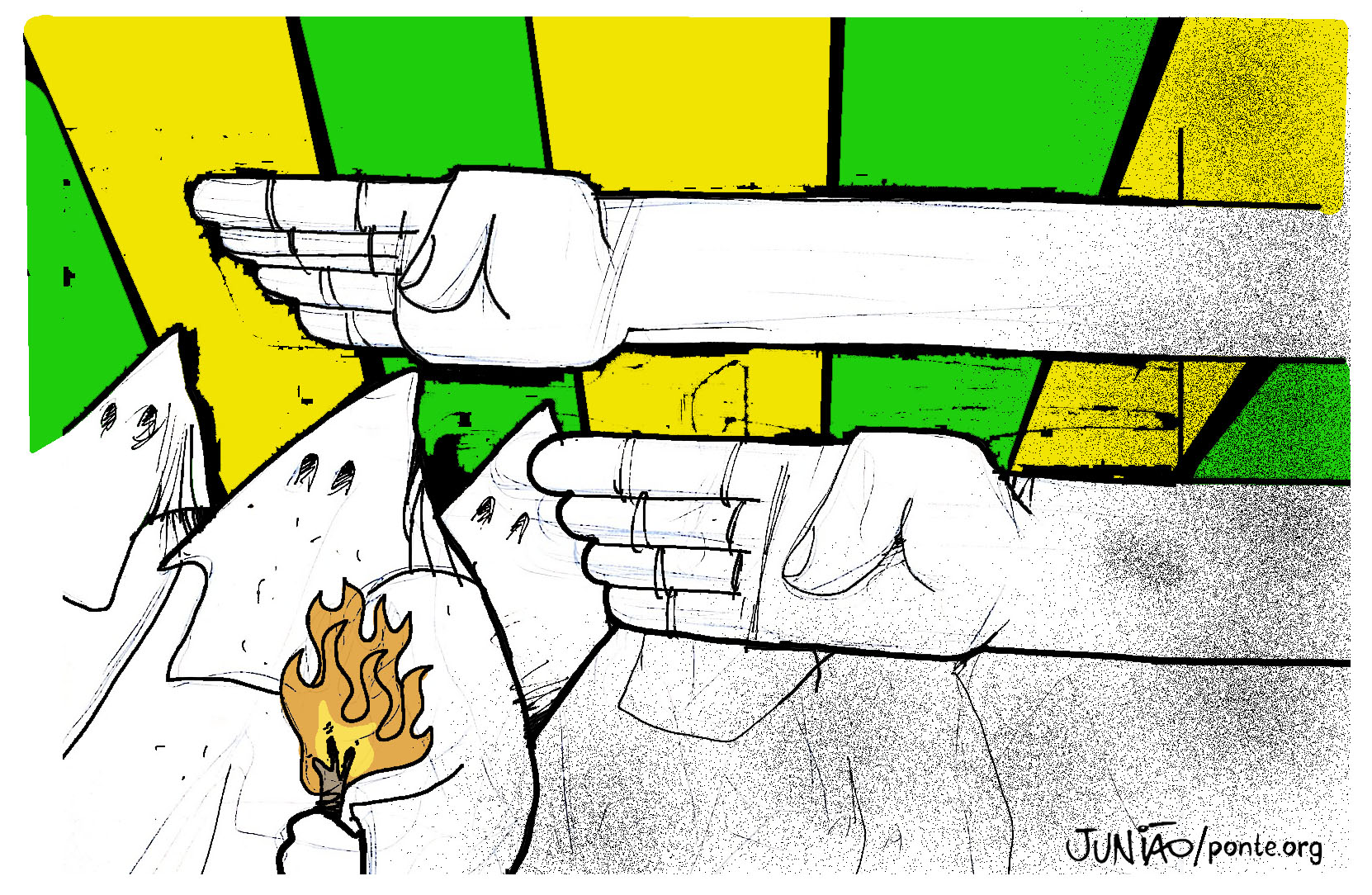

Ataque a judeu de 57 anos no interior de SP não é caso isolado e mostra que Brasil carrega antissemitismo em seu DNA, segundo especialista

Um judeu de 57 anos foi agredido por três homens no fim da tarde do último dia 10 de fevereiro de 2020 na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo. Enquanto batiam, os agressores gritaram palavras de ódio.

A vítima, que não será identificada por segurança, contou à Polícia Civil que estava a pé, indo na direção da rodoviária da cidade, quando três homens observaram que estava de quipá, símbolo religioso usado pelos judeus, e falaram “judeuzinho verme”.

Na sequência, um dos três parou na sua frente, outro o agarrou pelo pescoço, o terceiro pela cintura. O homem que estava na frente começou as agressões. Depois de deixarem a vítima caída no chão, os agressores rasgaram a quipá com um canivete e disseram: “a próxima vez que encontrar judeuzinho vai ser pior”.

O caso foi registrado como lesão corporal e injúria racial, já que, desde setembro de 2003, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o antissemitismo é considerado um crime de racismo de acordo com a Lei 7716/89.

Em entrevista à Ponte, a vítima disse que se sentiu impotente e que nunca imaginou que seria agredido por ser judeu. Ele conta que nunca tinha visto os três homens na região e que eram fortes.

“Se alguém comentasse que isso teria acontecido com outra pessoa eu não iria acreditar. Eram três jovens de no máximo 25 anos, altos e com porte atlético, pareciam jogadores de basquete. Quando eu os vi, achei que estavam indo para o clube, que fica ali perto, treinar”, narra.

A vítima conta que ficou com medo quando uns dos agressores pegou o canivete. “Eu agradeço muito por estar aqui contando essa história. Quando cortaram o meu quipá, eu senti medo. A minha família está assustada, meu filho nem sabe o que aconteceu. Nos primeiros dias, eu saía de casa com um boné por cima, mas decidi que não vou me esconder. Só vou deixar de usar o meu quipá quando eu morrer”, diz.

Um mês antes, em janeiro, o dramaturgo Roberto Alvim, ex-secretário especial da cultura do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), fez um vídeo com uma referência explícita a Joseph Goebbels, um dos homens fortes de Hitler, ministro da Propaganda da Alemanha nazista e antissemita radical. Alvim foi dispensado do cargo por causa disso.

Dois meses antes, em dezembro de 2019, um homem foi a um shopping center em Unaí, cidade de Minas Gerais, com uma faixa no braço que continha uma suástica, símbolo da Alemanha nazista.

Leia mais:

Ameaça de morte a escritor negro pode ter vindo de fórum de extrema-direita

Ameaça de alunos nazistas assusta professores de escola para surdos no Rio

Fãs de Bolsonaro teriam marcado suástica em jovem; para delegado, é símbolo de amor

Esses e outros episódios, segundo a pesquisadora Maria Luiza Tucci Carneiro, professora e coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, não estão desassociados.

Maria Luiza é pesquisadora do antissemitismo no Brasil desde 1984, quando começou a lecionar na USP. Ela é autora de diversos livros e estudos acadêmicos sobre o tema e venceu por três vezes o Prêmio Jabuti em Ciências Humanas. A professora também cuida do acervo digital que a universidade mantém sobre o Holocausto.

Para a pesquisadora, um mito que precisa ser derrotado é de que o Brasil não é um país preconceituoso. “Durante séculos o Brasil se manifestou de formas preconceituosas contra os negros, judeus, ciganos. Os livros didáticos repetem isso, trazendo que o Brasil sempre abrigou imigrantes de braços abertos, isso é mentira. Não foi bem assim”, explica.

A professora lembra que as populações negras, LGBTs e ciganas, além dos judeus, também fazem parte desses grupos vulneráveis. “Percebemos que há uma reciclagem, por meio da extrema-direita e de grupos neonazistas, na discriminação dessas populações”, explica.

“Constatamos também que, dependendo do país, há uma adaptação nesses discursos de ódio, então encontramos, no Brasil, referências contra nordestinos. Mundialmente, essa discriminação é redirecionada, agora, nesse momento, para os refugiados. Esses estereótipos vão sendo perpetuados, fortalecidos e alimentam os mecanismos de exclusão”, aponta.

Essas ideias preconceituosas são construídas, de acordo com a professora, para desqualificar as populações minoritárias e para manutenção dos grupos que estão no poder. Apesar de estarem abarcadas na mesma legislação, já que o racismo, o antissemitismo e a LGBTfobia fazem parte da lei de racismo, explica as professoras, as violências físicas contra judeus são menos comuns por causa da identificação.

“Os judeus se diluem na população de uma forma geral. É muito difícil dizer se uma pessoa é cristã ou judia. Uma pessoa negra é identificada pela cor da pele. Você não tem esse elemento no caso da religião. No caso dos LGBTs, também é uma questão visível. O modelo que nós herdamos da Europa, de valores morais originados da Igreja Católica, não contempla a aceitação do outro que é o diferente, nesse caso pessoas LGBTs”, explica.

Ela lembra que o antissemitismo apareceu pela primeira vez no Brasil ainda no período colonial. “Já com o desembarque dos primeiros colonizadores portugueses e depois os espanhóis, nós identificamos manifestações de legislação antissemita”, conta Tucci.

Ela destaca que os séculos 16, 17 e 18 foram marcados pela Inquisição católica. “Durante três séculos, o Brasil foi cenário de manifestações antissemitas propagadas pelo Estado, que naquela época era absolutista, e se propagava principalmente pela Igreja Católica”.

A pesquisadora explica que o antissemitismo não é tão percebido atualmente em solo brasileiro porque ele possui diferentes discursos e posturas, e não necessariamente aparece de forma concreta, como a agressão física sofrida pela vítima de 57 anos no interior de SP.

“Eu sempre entendo o antissemitismo olhando pelo lado da ideologia e pelos comportamentos das pessoas que o endossam. Ele existe, sempre existiu, mas aparece de forma velada”, continua.

O motivo, afirma a professora, é um tripé importante: a legislação brasileira que enquadra o antissemitismo como crime racial, o papel das comunidades judaicas (principalmente da Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita do Estado de São Paulo) e a atuação das universidades na produção de memória do período nazista.

Diante disso, é na internet que grupos de extrema-direita, como neonazistas, ganham força. “O antissemitismo se faz presente, cada vez mais, na internet. O discurso acontece de forma anônima, pela ausência de uma legislação a ser aplicada nas mídias digitais, esses grupos se propagam”, explica Maria Luiza.

Em 1930 e 1950, relembra a pesquisadora, o nazismo brasileiro ganhou um fator importante: o apoio do presidente Getúlio Vargas, que governou inicialmente de 1930 a 1945. Vargas foi responsável pela morte da militante comunista alemã de origem judaica Olga Benário Prestes, que foi deportada para Alemanha Nazista em 1936 e morreu em um campo de concentração em 1942.

“Durante o governo Vargas, através do Ministério das Relações Exteriores, pelo Itamaraty, e do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, em nome do governo, em nome do Estado, que era um Estado racista, autoritário e xenófobo, circulavam documentos secretos que impediam a entrada de judeus no Brasil”, revela Tucci.

“Esse é um momento em que o antissemitismo foi institucionalizado e se manteve através de circulares secretas que trouxeram graves consequências para as comunidades judaicas, tanto na Europa, como aqui no Brasil. Porque várias pessoas foram forçadas a deixar a Europa, e o Brasil, naquele momento, não permitia”, continua.

Para a professora, que chama o Estado brasileiro de “colaboracionista com os atos de genocídio que ocorreram por parte da Alemanha nazista”, esse período demonstra a identificação do Brasil com o fascismo e o nazismo da Europa. Os judeus que entraram no país nesse período precisaram entrar de maneira clandestina, com documentos falsos e sobrenomes católicos.

Em 1950, o avanço do nazismo deu uma trégua, de acordo com a pesquisadora, por causa da criação da Organização das Nações Unidas, que surgiu justamente após a Segunda Guerra Mundial para impedir crimes contra a humanidade como o Holocausto, ou Shoá, o genocídio de seis milhões de judeus durante os anos de 1933 e 1945.

Os anos de 1980 e 1990 foram marcados pelas aberturas dos arquivos brasileiros, principalmente os arquivos do Itamaraty e os arquivos do Dops (Departamento de Ordem Política e Social), colhidos na ditadura militar (1964-1985) e no Estado Novo (1937-1945). “Ali foram encontradas várias referências contra negros, judeus, homossexuais”, aponta Tucci.

“Por isso que eu falo: a educação, as informações, a abertura de arquivos tem um papel fundamental para dar conhecimento, para alertar sobre tudo o que aconteceu no passado para que não aconteça de novo”, explica.

Para ela, a falta de informação é justamente o motivo para que, ainda hoje, existam grupos neonazistas no Brasil e em outros países do mundo, como na Alemanha, França, Itália, EUA e Argentina.

“Eu acredito que esses jovens neonazistas não têm conhecimento, muito menos dimensão histórica do que realmente foi o nazismo, de que forma aconteceram essas ações genocidas. Por ignorância, eles reciclam essas ideias, negam o Holocausto, porque são direcionados por alguns focos irradiadores desse antissemitismo”, aponta.

Para acabar com o antissemitismo, além de preservar a memória do Holocausto, conta Maria Luiza, é preciso traçar uma imagem dos que se intitulam neonazistas, entender qual o perfil social e político dessas pessoas, e cessar os mitos contra os judeus.

“As mentiras que continuam circulando e instigando o ódio, por exemplo, de que os judeus mataram Cristo, que os judeus são oportunistas, que eles exploram os pobres… são mitos”, explica.

Para a pesquisadora da USP, é em períodos de crise institucional, política, de valores e de ideias, como vivemos atualmente no Brasil, que as fissuras na história aparecem, criando aberturas por onde esses adeptos do antissemitismo aproveitam para praticar violência.

“O antissemitismo é um fenômeno social e político. Temos hoje, no Brasil, um avanço de grupos de extrema-direita, e isso potencializa a propagação dessas plataformas que criam espaços para esse antissemitismo reciclado”, pontua.

[…] Leia também: Com avanço da extrema-direita, antissemitismo se recicla e volta a atacar […]