Pesquisadores respondem como surgiu o conceito, as disputas políticas que existem sobre o termo e como intelectuais negros vêm usando essa ideia há décadas para explicar o Brasil

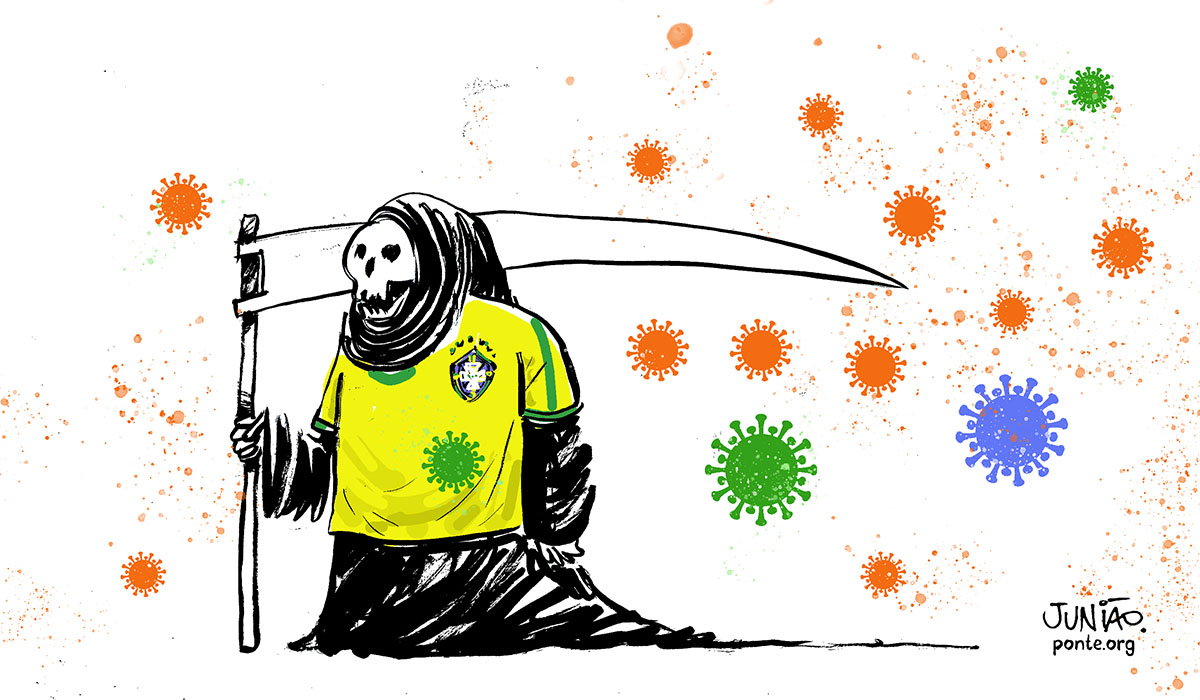

Manifestações denunciando a política do Governo Federal no tratamento à Covid-19, utilizando-se das palavras “genocida” e “genocídio” vêm se tornando cada vez mais frequentes no Brasil.

Na quinta-feira (18/3), cinco manifestantes abriram uma faixa chamando o presidente Jair Bolsonaro de “genocida” em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, e foram detidos pela Polícia Militar do Distrito Federal. Quatro deles foram liberados após a tentativa de serem enquadrados por cometer crime contra a Lei de Segurança Nacional.

O incomodo do governo com a associação ao termo “genocida” tem levado a abertura de inquéritos pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil nos estados para investigar pessoas que relacionaram o presidente ao crime de genocídio. Um dos casos recentes foi o do youtuber Felipe Neto, no Rio de Janeiro.

Leia mais: Delegado que intimou Felipe Neto tem histórico de atos favoráveis à família Bolsonaro

Outro caso foi o do advogado Marcelo Feller. Durante uma das edições do quadro “O Grande Debate”, da emissora CNN, ele se referiu a Bolsonaro como “genocida, politicamente falando”, “criminoso” e “omisso”. A investigação, a mando do ministro da Justiça André Mendonça, foi arquivada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por falta de justa causa.

Por conta da sucessão de aberturas de investigações devido as críticas ao presidente, um grupo de nove advogados entrou com habeas corpus coletivo no Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 18 de março pedindo um salvo conduto para impedir investigações e processos contra todos que realizarem críticas à forma como o presidente tem conduzido a pandemia da covid-19, “inclusive por sua qualificação como ‘genocida'”.

O grupo argumenta que o uso do termo faz parte do direito fundamental à liberdade de expressão e crítica. Para pesquisadores ouvidos pela Ponte é preciso reconhecer o processo de genocídio instalado no Brasil, afim de que haja responsabilização civil e penal dos perpetradores das práticas genocidas.

Como nasceu o termo genocídio?

O termo genocídio surge em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Raphael Lemkin, um advogado de origem judaica nascido na Rússia Imperial (no país hoje conhecido como Belarus), analisou o sistema legal da ocupação nazista na Europa em sua obra Axis Rule in Occupied Europe e cunhou o termo genocídio para representar, inicialmente, o Holocausto de judeus (e também de homossexuais, ciganos e outros grupos minoritários) levado a cabo por Adolf Hitler e seus seguidores.

O termo está atrelado “à ameaça à existência de uma coletividade e, portanto, à ordem social em si. Além da morte física, o genocídio refere-se à destruição econômica, política e cultural de uma comunidade”, como explica Marcos Queiroz, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), doutorando em Direito na Universidade de Brasília, com passagens na Duke University e Universidad Nacional de Colombia (Programa Abdias Nascimento – CAPES).

Em 1948 o conceito foi inserido na Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio da Organização das Nações Unidas (ONU), onde se estabeleceu de forma mais ampla e tornou o genocídio passível de punição. “Trata-se de genocídio quaisquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais como assassinato de membros do grupo; dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo; submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial; medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; transferência forçada de menores do grupo para outro grupo”, diz o tratado.

Novos massacres voltaram a surgir, como a morte de mais de 800 mil pessoas em Ruanda, no conflito entre hutus e tutsis, entre 1990 e 1994 e as mortes de muçulmanos bósnios mortos pelas forças militares e paramilitares sérvias durante os conflitos nos Balcãs nos anos 1990. Desta forma, as disputas políticas e jurídicas pelo termo seguem ocorrendo, como explica Marcos.

Segundo ele, um dos debates diz sobre a própria aplicação das normas internacionais, muitas vezes vistas como ambíguas ou pouco objetivas, e também em relação à abrangência do conceito. “Se genocídio abrangeria também o genocídio cultural, atrelado a práticas de supremacismo étnico-racial e colonial e à imposição de uma cultura sobre a outra, como Lemkin defendia, ou se genocídio se refere somente à morte física. Ademais, como também aponta a pesquisadora Ana Flauzina, há a ideia de ‘singularidade do Holocausto’, ou seja, de que o Holocausto teria sido o único genocídio existente”.

Na prática, atrelar o termo genocídio apenas ao Holocausto impede que outros fatos sejam caracterizados também como genocidas. “Em termos políticos e jurídicos, a alegação dessa singularidade impede o reconhecimento de outros fenômenos como genocídios, seja o extermínio de povos indígenas, o colonialismo, a escravidão e, mais contemporaneamente, as políticas de morte contra populações não-brancas e a gestão da Covid-19 no país. Tal aspecto aponta uma tendência da jurisprudência internacional, que é o não reconhecimento de genocídios praticados por grupos brancos contra populações negras e indígenas”, explica Marcos.

Na mesma linha, o professor livre-docente em Jornalismo, Informação e Sociedade da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), Dennis de Oliveira lembra que práticas não-explicitas de eliminar um grupo étnico devem ser chamadas de genocídio, como é o caso do racismo no Brasil, negado por alguns intelectuais brancos. “Ele [o racismo] é marcado por práticas não-explícitas, mas tem uma consequência física e a ameaça a população negra. Então, o movimento negro chama de genocídio essas práticas estruturais do Estado brasileiro contra a população negra”.

O que é o genocídio indígena? E o genocídio negro?

A dizimação dos povos indígenas no país é amplamente conhecida e mencionada nos livros escolares dos brasileiros. Segundo dados da Fundação Nacional do Índio (Funai), em 1500, ano da chegada de Pedro Álvares Cabral e do início da colonização portuguesa no Brasil, a população indígena era de aproximadamente 3 milhões de habitantes.

Em 1650, apenas 700 mil indígenas sobreviveram e, em 1957, o número mais baixo foi registrado, eram somente 70 mil. De lá para cá, a população indígena voltou a crescer: segundo o Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, são hoje 817.963 indígenas vivendo no Brasil.

De acordo com o livro “O Mundo Indígena na América Latina – Olhares e Perspectivas“, o Brasil é líder no genocídio de índios na América Latina, diferentemente da Bolívia, onde os indígenas são mais do que a metade da população e estão presentes intensamente no México, Colômbia, Venezuela, Equador e Paraguai.

Apesar de terem seus direitos garantidos na Constituição de 1988, os povos indígenas ainda sofrem com o racismo, com a alta letalidade da Covid-19 e com o desmonte das políticas ambientais e sociais indigenistas, fato que levou o Instituto Socioambiental (ISA), a Conectas Direitos Humanos e a Comissão Arns a denunciarem o risco elevado de genocídio contra os indígenas brasileiros isolados no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra neste mês.

Já o genocídio da população negra brasileira, que corresponde a 56,1% do total de brasileiros, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua de 2019 do IBGE, perpassa séculos, começando no Brasil com o massacre imposto pela escravidão implantada no século XVII e que terminou no finaç no século XIX. Até os dias de hoje o cenário é de morte.

Segundo o Atlas da Violência de 2020, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em 2018, os negros representaram 75,7% das vítimas de todos os homicídios. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública também divulgou em 2020 que os negros correspondem a 79,1% das vítimas de intervenções policiais que resultam em morte no Brasil.

É baseado nessas e em outras estatísticas que o termo genocídio pode ser utilizado no caso das populações negras e indígenas no Brasil, segundo o professor Marcos Queiroz. “O eugenismo fundamenta as políticas de limpeza racial que marcaram o Brasil da virada do século XIX para o XX. Depois, mesmo com a ideologia da mestiçagem e da democracia racial, negros e indígenas foram incorporados à nação como elementos culturais, muitas vezes estereotipados e subalternizados, não como sujeitos políticos”.

Além disso, “o aumento do encarceramento e do extermínio nas periferias e nas zonas rurais, é um prolongamento de um projeto nacional em que sujeitos não-brancos não têm vez, a não ser na vala”, diz o professor.

Leia também: Na cidade de SP, quase metade das mortes violentas de crianças e jovens são causadas pela polícia

Para ele, a pandemia do novo coronavírus reforçou algumas dinâmicas desse processo. “Primeiramente, indígenas e negros estão entre os grupos mais afetados pela pandemia. Por exemplo, a mortalidade por Covid-19 entre indígenas é 16% maior do que no restante da população e apenas 19% dos imunizados no Brasil são pretos ou pardos, que constituem 56% dos brasileiros. Ou seja, mesmo no meio de uma desgraça generalizada, os mais afetados são justamente aqueles que mais são violentados no país. O racismo calibra os efeitos sociais do vírus”.

Para explicar o genocídio negro e indígena, Marcos retoma o conceito de “devir negro”, trazido por Achille Mbembe. “Por mais que negros e indígenas sejam os mais afetados pela pandemia, nota-se uma tendência daquilo que Achille Mbembe chama de ‘devir negro’ do mundo, ou seja, a extensão da condição de extermínio reservada aos sujeitos não-brancos à totalidade do corpo social. O que era comum a negros e indígenas se tornou comum a todos”.

Como o movimento negro trouxe o termo ‘genocídio’ à sua luta?

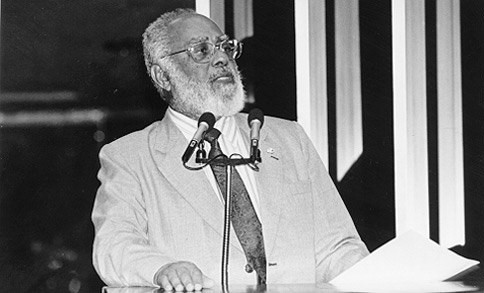

Outro ponto importante é que há uma luta travada há décadas pelo movimento negro para usar o termo genocídio no Brasil, como esclarece Marcos. “No mínimo desde a década de 1970, intelectuais e o movimento negro vêm utilizando o termo genocídio para tratar da condição da população afro-brasileira. Ponto importante dessa denúncia é o livro O Genocídio do Negro Brasileiro: processo de um racismo mascarado, de Abdias Nascimento, publicado em 1978”.

Leia mais: O que é necropolítica. E como se aplica à segurança pública no Brasil

O livro de Abdias, então exilado por conta da ditadura militar no Brasil, foi apresentado no Festival Mundial de Artes e Culturas Negras, em 1977, na cidade de Lagos, na Nigéria. Lá a obra foi bem aceita, apesar de agentes da ditadura que corroboravam com a visão da “democracia racial” tentarem censurar a participação de Abdias no Festival.

O livro desmascara “as narrativas oficiais sobre a escravidão branda, a harmonia racial e a ausência de racismo no Brasil, bem como delineava o persistente genocídio do negro em diferentes etapas da história brasileira”, diz Marcos.

Essa ideia política que associa o Brasil ao extermínio vai se aprofundar nas décadas seguintes a partir da ação do movimento negro e de artistas. “Campanhas do Movimento Negro Unificado na década de 1980, que associam as prisões aos navios negreiros, na própria música negra e periférica, simbolizada em nomes de álbuns como Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC’s, ou A Marcha Fúnebre Prossegue, do Facção Central”.

As ações dos movimentos sociais também foram muito importantes para a aplicação do termo genocídio em relação ao povo negro. “É o caso de ações dos movimentos sociais, como Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, que chama o cotidiano de negros e negras de uma guerra de alta intensidade, ou o Movimento das Mães de Maio, que busca a responsabilização internacional do Estado brasileiro pela chacina que tirou a vida de mais de 500 pessoas no ano de 2006 em São Paulo”, complementa Marcos Queiroz.

Ainda que historicamente o movimento negro batalhe pelo uso do conceito de genocídio, autores como Alba Maria Zaluar tentam disputar a narrativa culpabilizando a população negra pelo próprio genocídio. No artigo “Retomar o debate logo“, ela argumenta: “As pessoas se referem sempre à violência policial, à violência institucional, então, o genocídio é provocado pelos policiais, que estão matando os negros nas favelas, mas ninguém se refere ao fato de que os jovens negros e favelados estão matando outros jovens negros e favelados há anos e anos, e a maior parte desses jovens negros que morrem, eles morrem na mão um do outro”.

Sobre essa ideia, Marcos Queiroz diz que para essa tradição, não é que a população negra seja responsável pelo seu genocídio. “A questão é outra: o genocídio não existe”.

Para ele, compreender o genocídio como projeto estatal não é fechar o debate com os setores de segurança pública, especialmente em sua base, composta por pessoas negras. “Mas apontar uma realidade em que corpos pretos e pardos pagam a conta dos dois lados daqueles que tombam, como demonstra a tragédia em Salvador no último domingo (28/3)”.

Por fim ele aponta que “para uma tradição de pensamento social que nunca quis escutar as contribuições de negros vivos, talvez seria importante ouvir as vozes e as cores do necrotério. Como aprendemos na comunidade negra, qualquer discussão sobre genocídio começa primeiramente no diálogo e respeito aos mortos”.

A atuação do governo na pandemia pode ser considerada genocídio?

Atribuir o termo genocídio à situação sanitária do Brasil também é algo discutido pelos pesquisadores. No ponto de vista de Dennis de Oliveira, a morte causada pelo vírus é uma das formas de genocídio. “As mortes pela Covid-19 posso caracterizar como uma forma de genocídio. Mas o fato de a população negra ter uma longevidade menor, estar em locais insalubres, dificultando o seu isolamento, ela acaba sendo a maior vítima da Covid-19. É um conjunto situações criadas pelo racismo estrutural que faz com que acabe se caracterizando também como uma forma de genocídio”.

Assim como ele, Marcos Queiroz reitera o processo de genocídio na pandemia. Ele argumenta que o estudo produzido pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário (Cepedisa) da USP, em parceria com a Conectas Direitos Humanos, revela que a maioria das mortes por Covid-19 no Brasil poderiam ter sido evitadas. “Ademais, ele aponta que não se trata de erro ou omissão do governo federal, mas sim de uma estratégia de propagação do vírus, implementada sob a liderança do presidente da República”.

Segundo Marcos, o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello assumiu a responsabilidade direta pela morte de milhares de brasileiros. “Quando Pazuello foi comentar a sua posse como Ministro da Saúde, ele proferiu a seguinte frase: ‘eu não sabia nem o que era o SUS’. Pode ter passado despercebido para muita gente, mas ali ele assumia, em cadeia nacional, a responsabilidade direta pela morte de milhares de brasileiros. Uma pessoa que aceita ser Ministro da Saúde, no meio da maior pandemia dos últimos tempos, sem conhecer o principal instrumento de enfrentamento do vírus”.

O que em sua análise ilumina outro aspecto do genocídio: “É o acúmulo de atos ‘pequenos’ e burocráticos como esse. Ele depende de um cotidiano que naturaliza a morte nas ações mais básicas”, diz.

Quais são as consequências práticas de chamar um evento de genocídio?

Há um arcabouço legal que abrange o genocídio, que é considerado crime internacional desde 1950, depois da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorrida em 1948, da qual o Brasil é signatário.

O Brasil já ratificou tratados internacionais que mencionam o genocídio, como o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, em 2002, que em seu artigo 6º entende por genocídio “o homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física, total ou parcial”, além da imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo e transferência, à força, de crianças do grupo para outro grupo.

O genocídio foi reconhecido como crime no Brasil a partir da Lei no. 2.889 de 1956. Em 1984, a Lei 7.209 incluiu no Código Penal o genocídio cometido por brasileiro ou domiciliado no Brasil.

O Brasil tem um caso julgado de genocídio que gerou repercussão internacional, o “massacre de Haximu”, cometido por garimpeiros contra a população indígena Yanomami, ocorrido em julho de 1993, no norte de Roraima, em uma aldeia na fronteira do Brasil com a Venezuela, quando garimpeiros fortemente armados mataram 16 indígenas a tiros e golpes de facão, incluindo cinco crianças.

22 pessoas foram acusadas de participar do massacre, e cinco delas foram condenadas: Pedro Emiliano Garcia, João Pereira de Morais, Francisco Alves Rodrigues, Juvenal Silva e Elizeio Monteiro Neri. As penas variaram de 19 a 20 anos de prisão em regime fechado.

Thiago Amparo, advogado e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), lembra que o genocídio negro no Brasil já foi alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados em 2015, que concluiu que esse população sofre um “genocídio simbólico”. “Na Câmara dos Deputados, o relatório da CPI sobre mortes por pessoas negras também teve o uso da palavra genocídio para descrever a situação atual, o que é adequado também do ponto de vista político”.

No entanto, ele afirma que a efetividade de se punir alguém pelo crime ainda é baixa. “Já existe um respaldo jurídico pra responsabilizar tanto o Estado brasileiro como um todo, quanto autoridades específicas individuais pela perpetuação do genocídio há bastante tempo. Acontece que o nosso judiciário é mais de 80% composto de pessoas brancas. As dores de pessoas negras e indígenas é muitas vezes normalizada. Então, o que falta é que efetivamente o sistema judiciário e a sociedade em geral acorde e que processe coletivamente essas responsabilidades estruturais e individuais pelo nome que elas merecem”.

No olhar de Marcos Queiroz, a responsabilização deve ser vista nos aspectos políticos e jurídicos. “Do ponto de vista material, trata-se tanto da responsabilização civil e penal dos perpetradores das práticas genocidas, como do ressarcimento social e econômico daqueles que tiveram suas vidas afetadas pelo evento. Como aponta Flauzina, no caso do Holocausto, por exemplo, bancos suíços tiveram que pagar cerca de US$ 1,25 bilhão até o momento a vítimas das políticas nazistas”.

Para o pesquisador, reconhecer a existência de um genocídio em curso é um fator decisivo para o futuro do país. “Não é uma disputa conceitual. Trata-se de qual Brasil queremos construir a partir dos escombros da Covid-19. E isso começa agora. Outras pandemias e intempéries climáticas virão em poucos anos, cabe a nós saber se as gerações futuras também pagarão com a vida ou não. O Brasil inteiro está pagando o preço por tolerar por séculos a banalização da morte na sua vida ordinária.”.

ERRATA: Uma versão anterior desse texto afirmava que 30% do Judiciário brasileiro é formado por brancos. Na verdade o dado é que o índice de brancos no sistema judiciário nacional é de 80%. Infomração corrigida no dia 3/4/2021, às 19h25

Correções

ERRATA: Uma versão anterior desse texto afirmava que 30% do Judiciário brasileiro é formado por brancos. Na verdade o dado é que o índice de brancos no sistema judiciário nacional é de 80%. Infomração corrigida no dia 3/4/2021, às 19h25 Fonte: Oito em cada dez juízes no Brasil são brancos, aponta pesquisa do CNJ | Agência Brasil (ebc.com.br)

[…] Leia também: O que é genocídio — e as formas que assume no Brasil […]