Jacinta Maria de Santana teve o corpo embalsamado, exposto como curiosidade científica e utilizado em trotes estudantis no Largo São Francisco. Amâncio de Carvalho, autor do experimento racista, é nome de rua e de uma sala na USP

Jacinta Maria de Santana sentiu-se mal. Era uma mulher pobre, sem ocupação fixa e habituada a perambular pelo centro da capital paulista. A familiaridade com a região, entretanto, não atenuaria os infortúnios reservados a ela naquela manhã de segunda-feira, 26 de novembro de 1900.

Jacinta respirava com dificuldade. O abdômen lhe parecia cada vez mais pesado. Atônita e nauseada, tombou no início da Rua Dutra Rodrigues, a setecentos metros da Estação da Luz.

Leia também: O que é genocídio — e as formas que assume no Brasil

Por volta das dez horas, sua presença foi comunicada às autoridades. Marcondes Machado, médico legista da Polícia Civil, e Pinheiro Prado, delegado da 1ª Circunscrição, compareceram ao local.

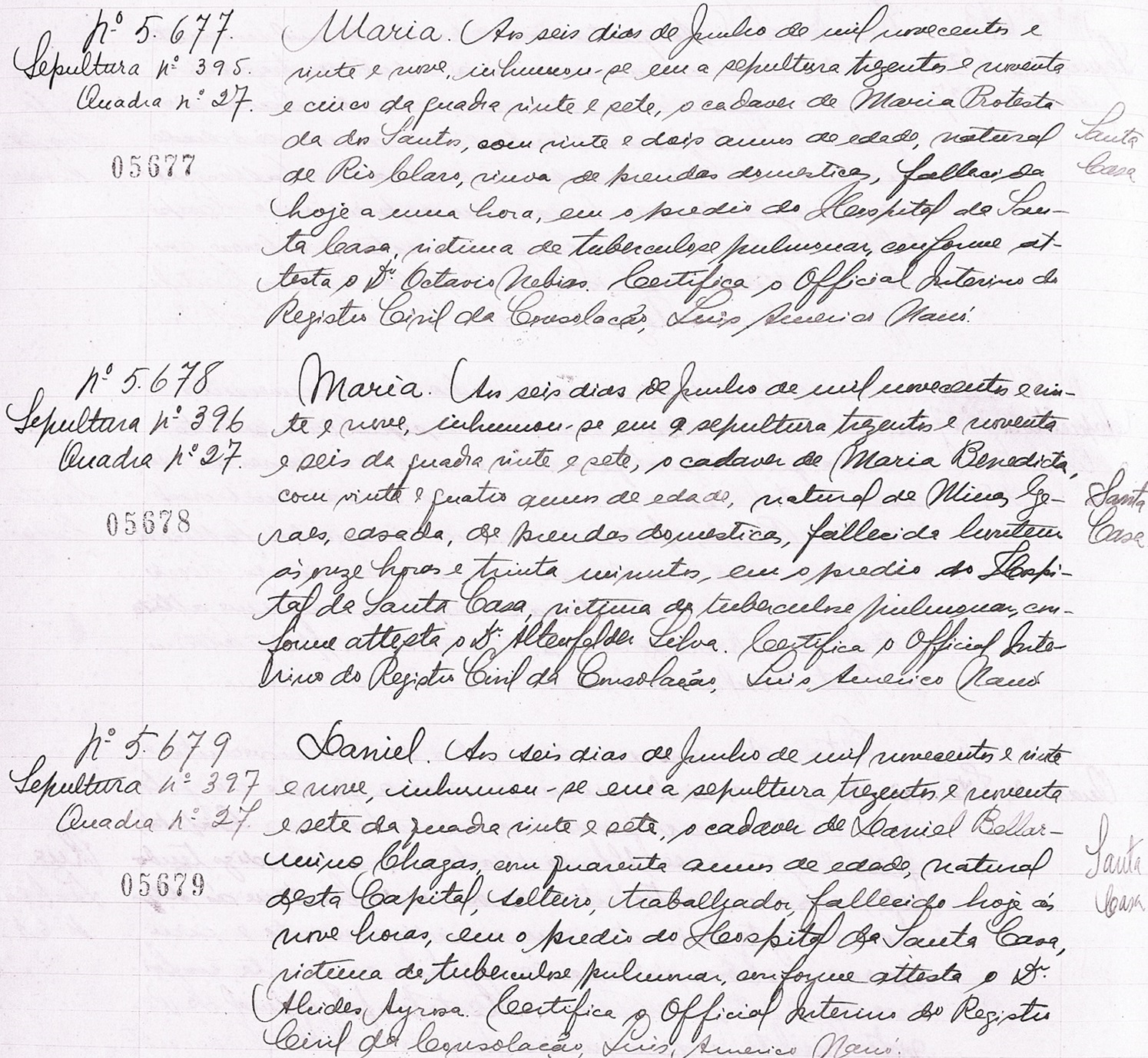

Jacinta foi introduzida num carro que partiu rumo ao hospital da Santa Casa de Misericórdia, no distrito da Consolação. Morreu pelo meio do caminho. No necrotério, Marcondes Machado apontaria uma causa mortis: “lesão cardíaca”.

E isso é literalmente tudo o que se sabe sobre a protagonista desta reportagem.

Jacinta não foi fotografada em vida. As pessoas que compunham seu círculo social nunca foram identificadas. Seus gostos, pensamentos, crenças e dizeres permanecem incógnitos, assim como seu endereço — se é que tinha um. Todos os atributos que lhe conferiam humanidade foram descartados em prol de uma transformação iniciada naquela mesma segunda-feira.

Ao meio-dia, seu corpo foi entregue a Amâncio de Carvalho, professor de medicina legal da Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo São Francisco. Para o catedrático, Jacinta se resumia a uma “preta de cerca de trinta anos, hóspede habitual da polícia por sua desmedida intemperança”.

O cadáver tinha o ventre inchado pelo acúmulo de líquido no peritônio, membrana que recobre as paredes do abdômen e a superfície dos órgãos digestivos. A condição, geralmente associada à cirrose hepática, despertou no médico alguma ansiedade. Amâncio tinha planos para aquele corpo e receava que as avarias fossem diminuir suas chances de êxito.

Certa vez, Amâncio embalsamara uma criança. Durante trinta dias, a pequena múmia havia permanecido no necrotério da polícia, à vista de todos os funcionários e imune à decomposição. O professor, não satisfeito com os resultados da experiência, decidira aperfeiçoá-la num cadáver adulto — o cadáver de Jacinta.

Pelas mãos da medicina e do direito, a andarilha negra convertia-se, assim, em um misto de peça de estudo, brinquedo estudantil e atração de freak show — um objeto inanimado a ser exposto por três décadas aos alunos de uma das mais importantes instituições de ensino do país. Após 120 anos de esquecimento, sua história acaba de ser resgatada por uma pesquisadora paulista.

“Venho estudando alguns jornais publicados por entidades negras ao longo do século XX. Meu objetivo é compreender quais discursos eles veiculavam sobre os grupos desviantes e a questão criminal”, explica Suzane Jardim, historiadora e mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal do ABC. “Até os anos 1970, a militância dessas entidades era muito voltada ao disciplinamento de corpos e mentes. Uma autoproteção contra armadilhas racistas e punitivistas, que criou linhas invisíveis, colocando seus membros como ‘negros de bem’, em oposição aos demais negros, associados ao crime e à marginalidade.”

Leia também: O que é necropolítica. E como se aplica à segurança pública no Brasil

O primeiro contato com o episódio de Jacinta, relata Suzane, ocorreu por meio desses periódicos: “Um texto de 1929, descrevendo o enterro de uma múmia, chamou a minha atenção. Senti um imenso desconforto, pois o caso me parecia surreal”. Foi o início de uma busca pela identidade daquele corpo embalsamado — seu verdadeiro nome, as circunstâncias de sua morte, as sucessivas violações a que fora submetido e as forças em disputa na cerimônia fúnebre tardia.

“Esse episódio tem gerado bastante choque entre meus colegas, sobretudo por não ser amplamente conhecido”, diz a pesquisadora. “Todos concordam que é um exemplo a ser trazido para reportagens, salas de aula, debates públicos. Trata-se de um fragmento simbólico da história brasileira, com vários elementos importantes para a compreensão do racismo em nosso país.”

Direito e medicina a serviço do branqueamento

Ao cravar seu bisturi no ventre de Jacinta, Antônio Amâncio Pereira de Carvalho já contava com meio século de vida e a mais alta estima da elite nacional. Considerado um dos melhores cirurgiões do Brasil, vendia-se como um especialista em “moléstias nervosas e das vias respiratórias”, atendendo pacientes de alto poder aquisitivo num consultório próximo à Praça da Sé.

O sucesso como profissional autônomo coroava uma longa trajetória de acenos ao Estado. Em 1887, sua amizade com João Maurício Wanderley, o Barão de Cotegipe, lhe valera um cargo de médico legista na Polícia Civil. O Barão, único senador do Império a votar contra a Lei Áurea, argumentava que a libertação dos escravizados conduziria o país a um cenário de crise econômica e desordem generalizada. “Espírito de primeira grandeza”, escrevera Amâncio, referindo-se ao amigo em artigo publicado pelo Correio Paulistano no dia 13 de fevereiro de 1892. “Possuía a qualidade rara do vidente, prognosticando fatos que sem longa detença se consumarão.”

Com o fim da escravatura, o discurso científico se impunha como principal ferramenta de legitimação do racismo. Os cânones da medicina legal, especialidade que põe os conhecimentos médicos a serviço da Justiça, eram unânimes em apontar que uma nação com tanta influência da raça negra estava destinada ao caos. Tal perspectiva, segundo especialistas ouvidos pela Ponte, tinha raízes na obra do médico italiano Cesare Lombroso (1835-1909), que associava a prática de delitos às características físicas dos supostos delinquentes.

“Lombroso proporcionou uma virada paradigmática ao apontar as causas da criminalidade nos próprios criminalizados, invertendo as equações jurídicas no tocante às sentenças”, afirma Luciano Góes, advogado negro e doutorando em direito pela Universidade de Brasília. “Em seus termos, quem tinha competência técnica para definir a absolvição ou condenação de alguém era o médico legista, com acesso ao corpo do acusado. Nunca o juiz, que ficava restrito ao processo e às provas.”

No Brasil, esse pensamento se institucionaliza e ganha força com Nina Rodrigues (1862–1906), professor da Faculdade de Medicina da Bahia e crítico ferrenho da mestiçagem. “Esse método não extinguiria o elemento negro da nossa população”, explica Luciano. “Pelo contrário, transmitiria sua degeneração aos brancos. Baseando-se em Lombroso, Nina Rodrigues vai frisar que o corpo negro é inferior, primitivo, criminoso nato.”

O embalsamador de Jacinta seguia pelo mesmo caminho.

“Amâncio de Carvalho exerceu um papel fundamental no desenvolvimento da medicina legal, considerando-se que foi ele quem introduziu seu estudo na Faculdade de Direito de São Paulo”, afirma Robinson Henriques Alves, doutor em História da Ciência pela PUC e professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. “Ele também foi presidente honorário da Sociedade Eugênica de São Paulo. Noutras palavras, defendia o embranquecimento da nação brasileira, ideal que legitimava a exposição do cadáver de uma moça negra em pleno Largo São Francisco.”

Amâncio: violar os pobres para enaltecer os ricos

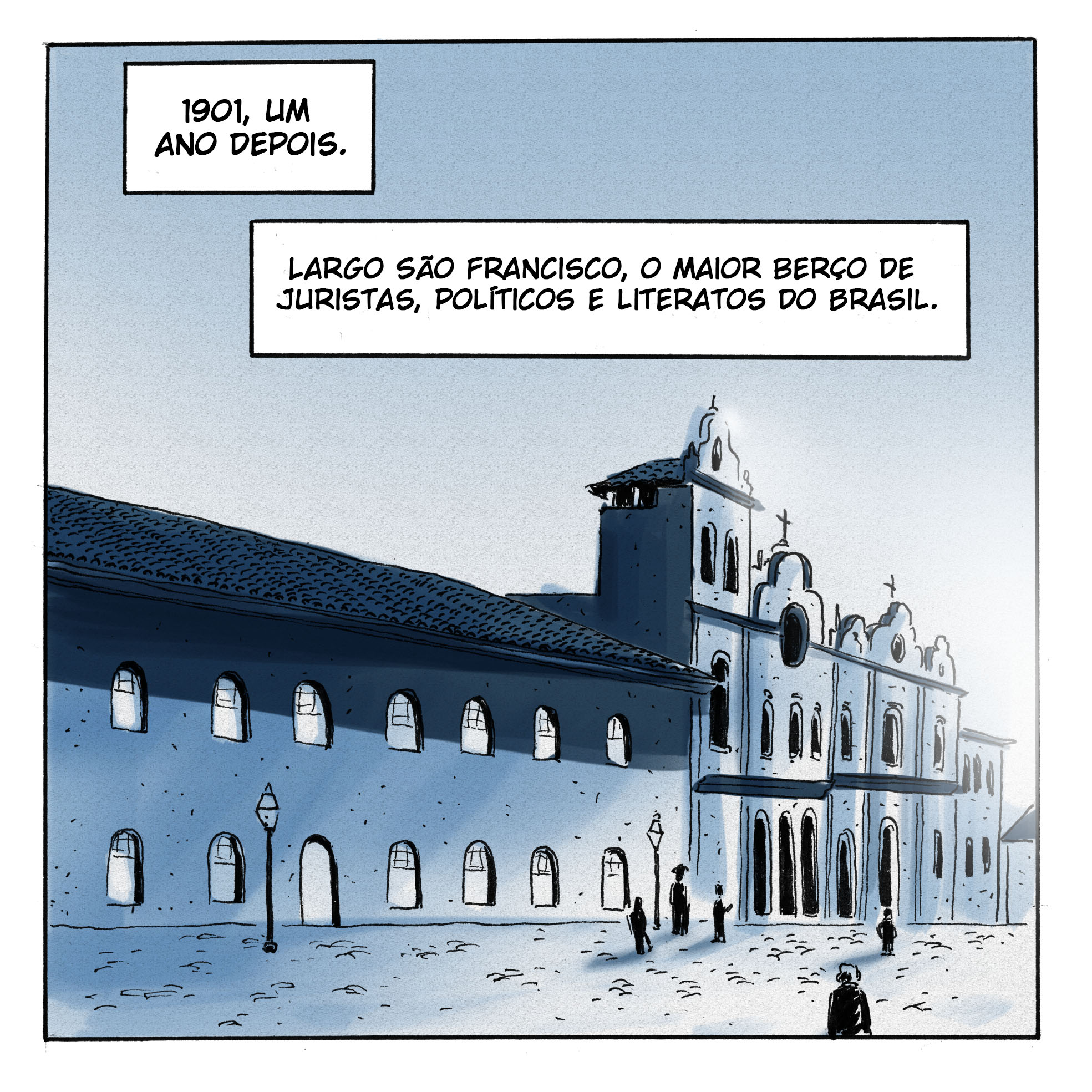

A Faculdade de Direito de São Paulo foi fundada por decreto imperial no dia 11 de agosto de 1827 e incorporada à USP (Universidade de São Paulo) em 1934. Ao longo de dois séculos, encarregou-se de formar boa parte da elite política, jurídica e intelectual do país. Foi nesse “celeiro de pessoas públicas” que estudaram 55 ministros do Supremo Tribunal Federal e 13 presidentes, de Prudente de Morais a Michel Temer. O pedido de impeachment que derrubou Dilma Rousseff, em 2016, foi elaborado por três ex-alunos da São Francisco — Janaína Paschoal, Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo. O apresentador Luciano Huck, que sonha em chegar ao Planalto, também estudou na instituição. Washington Luís, último presidente efetivo da República Velha, esteve entre os formandos da turma de 1891, ano em que Amâncio ingressou no corpo docente. Outros cinco chefes do Executivo tiveram aulas com o embalsamador — Rodrigues Alves, Artur Bernardes, Júlio Prestes, José Linhares e Nereu Ramos. Os escritores Monteiro Lobato, Oswald de Andrade e Antônio de Alcântara Machado também foram seus alunos.

Pistas sobre o conteúdo de suas aulas podem ser vislumbradas nos artigos que escreveu para a Revista da Faculdade de Direito de São Paulo. Amâncio descrevia os cadáveres como livros a serem cortados, abertos, lidos e decifrados. Dedicava especial atenção àqueles que se encontrassem putrefatos: em 1899, chegou a publicar um estudo de 27 páginas sobre os efeitos da decomposição nos corpos dos suicidas e vítimas de assassinato. Dois anos depois, se debruçaria novamente sobre o tema — desta vez, para justificar suas experiências com Jacinta.

“Quando a ciência chega a essa altura, quando dominadora dos mares, da terra e do espaço, domina também o despertar da morte representado nessas múltiplas transformações da matéria orgânica, a que se denomina putrefação”, sentenciou no dia 1º de dezembro de 1901, em artigo publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo. “É o caso para se divinizá-la, pois, realmente, ela faz o que só se reputava obra divina.”

O milagre científico de Amâncio, posto à prova em Jacinta, consistia num método de embalsamamento baseado em injeções hipodérmicas de álcool metílico. “Assim comecei o trabalho”, relatou o médico. “À proporção que os dias corriam e os meses passavam, mais aumentava minha perseverança, mais me orgulhava por cultivar uma ciência que conseguira já, como neste caso, suspender a ação das leis da natureza.”

Leia também: Por que tantos negros são alvo de prisão injusta com base em reconhecimentos

Amâncio tinha um sonho: erigir em São Paulo um panteão onde se venerariam os corpos daqueles que mais teriam se distinguido enquanto vivos — em suas próprias palavras, os “nobres”, os “ricos”, os “heróis”, os “tipos de bravura militar”, os “vultos gloriosos na ciência e na política”, os “que tudo merecem da pátria”. Como exemplos, citava seu velho amigo Barão de Cotegipe, o Barão de Rio Branco, o primeiro presidente da República brasileira, Deodoro da Fonseca, e seu sucessor, Floriano Peixoto. “Por que não conservá-los, embalsamados, mumificados, como exemplos capazes de imitação?”, questionava.

“Estamos falando de uma época marcada por valores positivistas”, analisa Suzane Jardim. “O culto aos grandes nomes vem ao encontro de um ideal que privilegiava personagens individuais, em detrimento dos fenômenos sociais que os haviam originado. A contradição maior, porém, é que o sucesso dessa empreitada passava necessariamente pelo uso de corpos que representavam o extremo oposto daquilo que se queria preservar.”

Os barões idolatrados por Amâncio, diz a pesquisadora, jamais seriam utilizados como cobaias em experimentos científicos. Esse papel sempre esteve reservado aos excluídos: “Para preservar a memória dos grandes, era necessário abusar daqueles que a ordem vigente desejava esquecer. É um caso muito ilustrativo de como o Brasil se mantém ainda hoje, valendo-se de corpos negros e pobres como escada para o progresso”.

Um freak show no coração de São Paulo

Há mais de duzentos anos, os vínculos entre progresso científico e violação de corpos negros evocam um mesmo nome: Sarah Baartman, nascida no território da atual África do Sul e levada à Europa para ser exposta como aberração. Em 1810, percorrendo o circuito londrino de freak shows, Sarah recebeu a alcunha que ofuscaria para sempre sua verdadeira identidade: apresentava-se como a Vênus Hotentote, em referência à deusa romana do amor e ao vocábulo hottentot, termo depreciativo associado aos khoisan, o seu grupo étnico.

A imagem supostamente exótica e voluptuosa de Sarah cristalizou no imaginário ocidental uma série de estereótipos referentes à negritude feminina. Frequentemente comparada aos orangotangos, a jovem possuía lábios vaginais hipertrofiados e era portadora de esteatopigia, condição genética caracterizada pelo acúmulo de gordura nas nádegas. Comuns entre as mulheres de sua etnia, tais atributos foram lidos pela sociedade europeia do século XIX como traços anômalos. Nos circos britânicos e congressos científicos franceses, a khoisan tinha o corpo observado, apalpado e milimetricamente medido por homens brancos, sempre divididos entre o fascínio, a repulsa e a excitação.

Sarah morreu aos 26 anos, entregue à pobreza, ao alcoolismo e à prostituição. Seu cérebro, esqueleto e genitália foram expostos por décadas no Museu de História Natural de Paris e devolvidos ao continente africano somente em 2002, após intensa mobilização dos povos khoisan. Desde então, sua memória tem sido reivindicada pelos mais diversos grupos, a começar pela indústria cultural. O franco-tunisiano Abdellatif Kechiche, diretor de Azul é a Cor Mais Quente, realizou um filme sobre ela em 2010. Seis anos depois, rumores davam conta de que Beyoncé a interpretaria num longa-metragem hollywoodiano. Kim Kardashian foi acusada de fetichizá-la quando apareceu na capa da revista Paper com uma taça de champanhe equilibrada sobre o traseiro. E sua trajetória, afirma Suzane, também encontra ecos na existência de Jacinta.

“Ambas sofreram um processo de despersonalização que as transformou em meros corpos-objetos, desprovidos de qualquer humanidade”, observa. “Creio que são dois ótimos exemplos de como a sociedade lidou com mulheres negras, tanto na Europa quanto no Brasil — um país que sempre se vendeu como democracia racial, mas tem episódios nefastos como esse em seus anais.”

Leia também: Artigo | Perversidade e racismo na justiça penal

Ao ser exibida pela primeira vez, no mesmo domingo em que Amâncio enaltecia barões e militares nas páginas do Estadão, Jacinta já estava morta há pouco mais de um ano. O pedestre que caminhasse pela Rua Quinze de Novembro, no centro da cidade, avistaria seu cadáver na vitrine da Charutaria do Commercio, em meio a isqueiros, cachimbos, cigarros, fumos importados e outros produtos de luxo. O freak show parece não ter despertado muita atenção da imprensa, embora alguns jornais mencionassem brevemente a “grande curiosidade” e as “enormes aglomerações” provocadas pela múmia no centro da cidade.

“Não encontrei nenhuma nota que revelasse incômodo com a exposição do corpo na charutaria”, relata Suzane. “Jacinta provavelmente não era tida como ‘uma de nós’. Seu cadáver não gerava reações de empatia ou desconforto, pois nem sequer era visto como humano.”

Dias depois, Jacinta foi levada à Faculdade de Direito. Ali permaneceria por três décadas. Amâncio a mantinha trancada num armário, à esquerda de sua mesa na Sala 7, onde os estudantes do quinto ano assistiam às aulas de medicina legal.

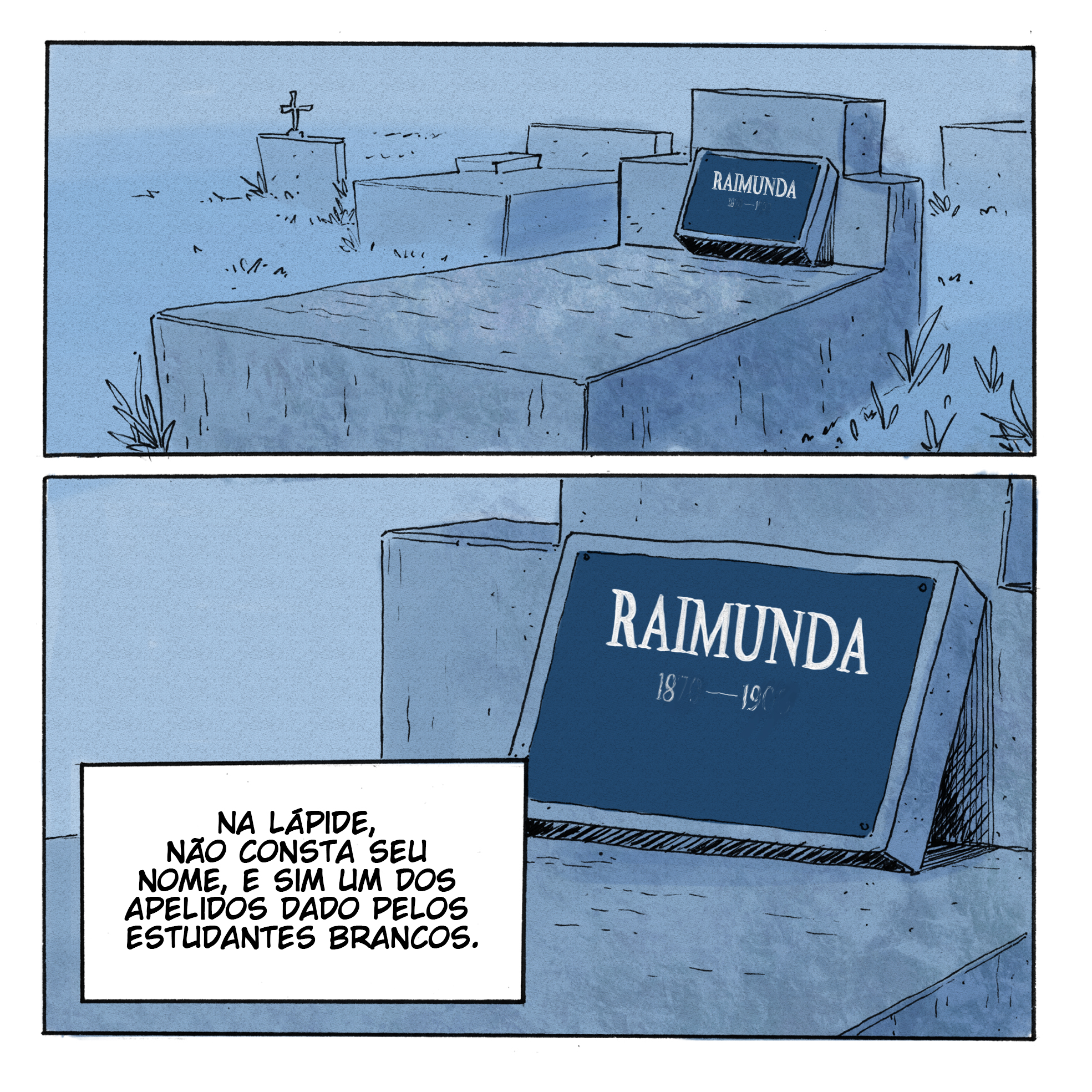

O corpo exalava mau cheiro, a ponto de causar enxaqueca entre os alunos das primeiras filas. A despeito da presença extravagante, ninguém sabia seu verdadeiro nome. Alguns se referiam a ela como Benedita; outros tantos, como Raimunda. Mas, para a maioria dos alunos e funcionários, Jacinta era apenas a “múmia da faculdade”.

Exotismo, subserviência e exclusão social marcavam as lendas que a comunidade acadêmica tecia sobre suas origens. Dizia-se que havia sido uma “princesa ou rainha africana, trazida daquele continente como raridade”; uma “preta cujo ofício era vender laranjas”; uma “mulatinha órfã”; uma “ex-escrava”; uma “negrinha de vinte e poucos anos, encontrada morta na rua”; ou até mesmo a “serviçal que durante anos seguidos foi empregada de Amâncio”.

O álcool era um elemento comum a muitos desses relatos. No jornal catarinense O Estado, Jacinta era descrita como uma mulher “que tinha o hábito de beber” e “perambulava, quase sempre embriagada, pelas ruas do Centro e da Luz, permanecendo com especialidade no Largo do Palácio e no Largo São Francisco”. O Diário Nacional, de São Paulo, apontava, em tom jocoso, que a mumificação teria sido o resultado da “constante bebedeira em que vivia a pretinha celebrizada”.

“Tudo o que era dito sobre ela não passava de um amontoado de estereótipos sobre as mulheres negras da época”, afirma Suzane. “Jamais saberemos quem Jacinta de fato foi em vida. Temos apenas o retrato de uma mulher selvagem e incivilizada, que só não aparece como desviante quando posta em subordinação.”

Beijada e arremessada

Uma diferença, entretanto, marcou as trajetórias de Sarah Baartman e Jacinta: a maneira como seus corpos foram vistos pelo meio social.

“Os discursos sobre Sarah eram revestidos de neutralidade científica”, aponta Suzane. “Acreditava-se que sua imagem era útil como prova de determinadas convicções. Ela tinha um corpo nada parecido com o dos europeus e encarnava uma ideia de excepcionalidade. Não era uma figura banal como Jacinta, semelhante a tantas outras negras que circulavam por São Paulo.”

Essa visão, constata a pesquisadora, foi determinante para que a brasileira se transformasse em mero brinquedo.

Na Faculdade de Direito, Jacinta era utilizada como cabide e castiçal — os estudantes, segundo relatos, costumavam enfiar chapéus em sua cabeça e velas em suas mãos. Durante os trotes, calouros teriam sido obrigados a beijá-la na boca. Não raras vezes, afirmava o Diário Nacional, seu cadáver era encontrado “nas mais estranhas posições que o espírito de seus algozes inventava”.

Às 22 horas de uma sexta-feira, 4 de outubro de 1907, um grupo de estudantes invadiu a sala de Amâncio, deixando sobre a mesa três cartas fictícias. Na primeira, a múmia informava ao embalsamador sua decisão de cometer suicídio. Na segunda, implorava à polícia que ninguém fosse responsabilizado pelo ato. Na terceira, confessava seu amor platônico pelo aluno Benedicto Galvão, que em 1940 se tornaria o primeiro negro a presidir a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil.

Jacinta, então, foi retirada do armário, enrolada num manto e arremessada pela janela. Na manhã de sábado, populares a encontrariam com o braço quebrado no início da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, a cem metros do Largo São Francisco. A polícia, que inicialmente tomara a múmia pelo “corpo de uma preta que os seus assassinos, depois de matarem, haviam carbonizado”, não tardou a solucionar o caso: “tratava-se não de um crime, mas sim de uma magnífica pilhéria”, noticiaria o Correio Paulistano no domingo.

Em clima de chacota, as autoridades devolveram Jacinta à Sala 7 da Faculdade de Direito. Dias depois, Amâncio teria ameaçado reprovar toda a classe nos exames finais. “Os estudantes tremeram, portanto, pela sua voluntária falta, e foram ficando tristes”, relatou o Diário Nacional. “E o resultado de toda a brincadeira foi o mestre perdoar os seus alunos, esquecendo-se da sua posição de ofendido.”

Sepultura cristã

Amâncio morreu em 17 de julho de 1928, vitimado por um ataque cardíaco. Na ocasião, os obituários o retrataram como um “professor bondoso”, destacando sua “complacência para com os discípulos pouco estudiosos”. Um ex-aluno discursou em seu enterro: “Não conheci inteligência mais dadivosa do que a tua”. José Joaquim Melo Neto, professor de direito administrativo e futuro governador paulista, disse sobre o colega: “Parecia um verdadeiro e antigo aluno da academia. Todas as tradições eram por ele conhecidas e respeitadas”.

Mas ninguém se lembrou de Jacinta.

“Tenho uma hipótese”, afirma Suzane. “A experiência de Amâncio nunca foi reconhecida como um grande avanço científico. Creio nisso por não ter encontrado nenhuma referência significativa à sua fórmula de embalsamamento em periódicos médicos, jurídicos e afins. Com o tempo, a múmia deve ter perdido toda e qualquer utilidade, transformando-se num objeto ordinário.”

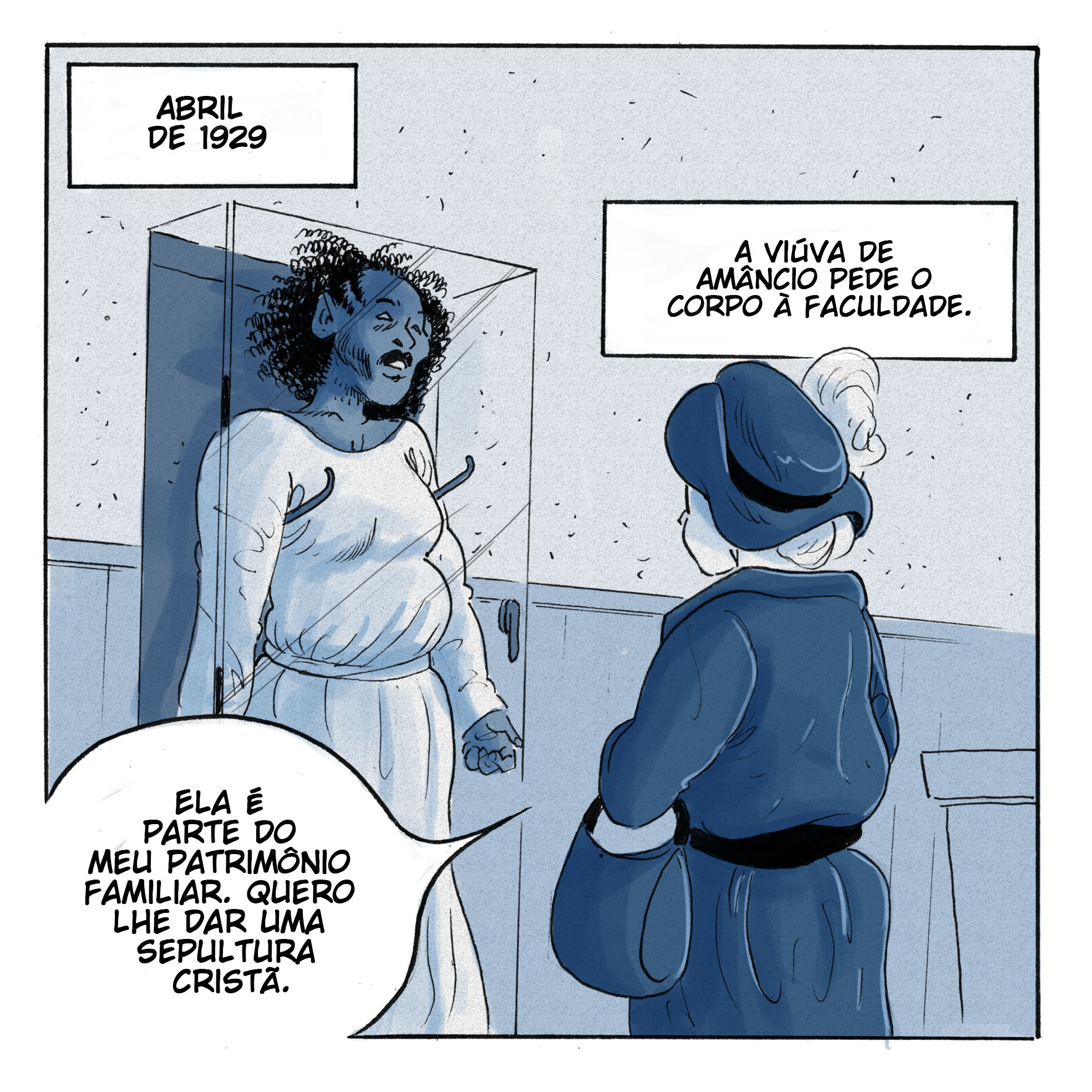

Em abril de 1929, Emília da Silva Carvalho, viúva de Amâncio, solicitou à direção da faculdade que lhe entregasse os restos mortais de Jacinta. Alegava que a múmia era parte de seu patrimônio familiar e que pretendia dar a ela uma “sepultura cristã”. O pedido foi acatado dois meses depois, com apoio do Centro Acadêmico XI de Agosto, entidade que desde 1903 representa os alunos da instituição.

Leia também: Quilombos virtuais: a resistência coletiva das mulheres negras no Brasil

Às 15 horas do dia 6 de junho, uma quinta-feira, a porta da Sala 7 se abriu para o velório da andarilha. Jacinta, vestida num hábito franciscano, foi cercada por alunos, professores e funcionários. Todos assistiam atentamente à missa que Frei Nicolau celebrava em latim. José de Barros, bedel da faculdade, tomou a palavra para relembrar a trajetória do cadáver, comparada pela Folha da Manhã aos enredos do escritor norte-americano Edgar Allan Poe: Jacinta, segundo o jornal, teria sido “um corvo” a entrar na vida dos jovens paulistanos “pelas janelas da alegria acadêmica”.

O sepultamento ocorreu na Rua Cardeal Arcoverde, em Pinheiros, zona oeste da cidade, dentro do aristocrático Cemitério São Paulo, inaugurado três anos antes. Uma sepultura perpétua, concedida por José Pires do Rio, prefeito da capital paulista, aguardava Jacinta no local. A lápide, porém, não trazia seu verdadeiro nome, e sim um dos apelidos que ganhara nos corredores da Faculdade de Direito — Raimunda.

A administração municipal propagandeou o enterro como uma “homenagem aos pretos de São Paulo”. Pelo menos seis entidades negras participaram da cerimônia: a Sociedade dos Homens de Cor, o Centro Cívico Palmares, o Grêmio Dramático e Recreativo Kosmos e a Associação dos Homens Pretos, além dos jornais O Progresso e Clarim d’Alvorada.

“Essas associações surgiram como uma rede de fortalecimento”, explica Suzane. “Tinham o objetivo de garantir trabalho e instrução a seus membros, além de promover eventos onde eles não fossem discriminados. Também discutiam questões raciais ignoradas pela grande imprensa e demandavam políticas públicas voltadas à população negra.”

Vicente Ferreira, militante conhecido pela oratória rebuscada, discursou à beira do túmulo com voz firme e lágrimas nos olhos. Lamentando que Jacinta tivesse padecido de “excessivo amor ao álcool”, comparou a nebulosa vida da andarilha à de dois poetas românticos — Castro Alves e Álvares de Azevedo, ambos formados pela Faculdade de Direito e mortos por tuberculose na faixa dos vinte anos. A pregação terminou com um elogio à figura das “mães pretas”, como eram conhecidas as escravizadas que amamentavam os filhos dos senhores brancos.

Leia também: Negro tem 3 vezes mais chance de ser morto violentamente do que um branco

“Os representantes das associações não estavam ali para homenagear Jacinta, mas sim para agradecer a bondade da elite, que deu um enterro pomposo a uma negra desvalida”, aponta Suzane. “Todo esse clima cristão, essa aderência às normas e padrões sociais, essa ausência de embate com os brancos, integram a lógica do ‘negro de bem’ que venho pesquisando.”

Racista homenageado, vítima esquecida

Jacinta foi enterrada a cinco quilômetros da rua cujas placas ostentam o nome de seu embalsamador.

A antiga Rua do Curtume, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista, era um lugar modesto, onde galpões, armazéns e pequenos comércios se instalavam junto às casas dos trabalhadores, muitos deles imigrantes europeus. Em 18 de agosto de 1928, foi rebatizada pela Prefeitura, e desde então chama-se Rua Doutor Amâncio de Carvalho. Seus cinco quarteirões, enfileirados entre as avenidas 23 de Maio e Conselheiro Rodrigues Alves, hoje pouco remetem às origens proletárias — restaurantes, pizzarias, spas, escritórios, sex shops, clínicas estéticas e lojas de artefatos decorativos dominam a região. O distrito da Vila Mariana, que homenageia o médico , é o segundo mais branco da capital paulista, com 7,9% de pessoas negras, quase empatado com Pinheiros, que tem 7,3%, segundo o Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No Largo São Francisco, a quatro quilômetros dali, o nome do médico se faz presente em outra placa. Há pelo menos 78 anos, os corredores da Faculdade de Direito contam com uma sala chamada Amâncio de Carvalho — possivelmente, a mesma em que o cadáver de Jacinta permaneceu exposto até 1929. Devido à pandemia do novo coronavírus, o prédio encontra-se fechado para visitação.

Na Vila Mariana, os pedestres transitam pelas esquinas como se Amâncio ainda não tivesse nascido. No mundo acadêmico, sua obra tem sido igualmente ignorada — hoje, são quase inexistentes as dissertações e teses a mencioná-lo. “O rápido desenvolvimento da ciência nesses últimos cem anos contribuiu para que o interesse em seu trabalho tenha decrescido, apesar do grande reconhecimento que ele teve em vida e de seu papel histórico na institucionalização da medicina legal”, afirma Robinson Henriques Alves.

Da memória de Jacinta, não restam nem mesmo placas em vias públicas ou referências acadêmicas esparsas. Em busca de informações sobre ela, a Ponte esteve três vezes no Cemitério São Paulo, mas não encontrou qualquer dado sobre Jacinta. Um funcionário do setor administrativo disse que o terreno não possui nenhuma lápide registrada em nome da Faculdade de Direito e que na década de 1930 a Prefeitura teria removido os túmulos individuais para dar espaço a mausoléus familiares. Nesse processo, a administração municipal poderia ter descartado o corpo da jovem negra, ignorando o caráter “perpétuo” da sepultura concedida em 1929.

No acervo do Arquivo Histórico Municipal, próximo ao metrô Tiradentes, a reportagem localizou os livros de registros do Cemitério São Paulo. Em 6 de junho de 1929, e também nas datas seguintes, a documentação não faz qualquer referência a Jacinta.

Estima-se que, em 95 anos, o cemitério tenha recebido cerca de 140 mil mortos, incluindo Amâncio, sua esposa, os filhos, o genro, a nora, um neto e uma bisneta. Ao contrário do túmulo esquecido de Jacinta, o mausoléu que guarda os ossos do médico pode ser localizado sem dificuldades.

“Essa notícia me chateou, como se fosse um desrespeito a uma colega próxima”, revela Suzane. “Mas a verdade é que esse sumiço é só mais uma prova do descaso e dos silêncios que moldam toda a história do Brasil”.

Nos anos 1950, a andarilha já havia sido reduzida a uma simples lenda urbana, que veteranos relembravam ocasionalmente em confraternizações da Faculdade de Direito. O desembargador Márcio Pereira Munhoz, ex-secretário da Educação e Saúde Pública de São Paulo, chegou a citá-la numa celebração oficial, que marcava o cinquentenário da formatura de 1907. Sobre o episódio em que seus colegas arremessaram o cadáver negro pela janela, o ex-aluno disse, nostálgico: “Embora não houvesse boates na época, e não bebêssemos uísque, não éramos santos”.

O perfil dos professores e alunos da São Francisco mudou lentamente ao longo dos anos. Em 1992, a advogada Eunice Prudente tornou-se a primeira mulher negra a ser admitida no corpo docente da instituição — e até hoje, a única. Já o XI de Agosto seria presidido por uma aluna negra apenas em outubro de 2019, quando a chapa liderada por Letícia Chagas venceu as eleições do centro acadêmico.

Em entrevista à Ponte, Letícia, egressa de escolas públicas, contou nunca ter ouvido falar em Jacinta e Amâncio: “O episódio me deixou chocada, mas não surpresa”, diz. “A São Francisco tem uma trajetória racial bastante problemática, e acredito que isso tudo faça parte de sua dinâmica histórica, da maneira como lida com os corpos negros.”

Letícia ingressou na faculdade em 2018, ano em que as cotas raciais foram incorporadas ao vestibular da USP, última universidade pública do estado de São Paulo a adotar políticas afirmativas. “A gente não corresponde ao estereótipo de aluno da São Francisco. É comum que as pessoas perguntem se a gente estuda mesmo lá”, observa. “Para além disso, todas as nossas salas têm o nome de algum ex-aluno ou professor. E praticamente todos são homens brancos”.

Ela cita duas exceções: o abolicionista Luiz Gama (1830-1882) e o primeiro professor negro da faculdade, Rubino de Oliveira (1837-1891), homenageado com um auditório em setembro do ano passado. A renomeação de salas, uma pauta central de sua gestão no XI de Agosto, tem esbarrado na resistência de alunos e professores, inclusive os que se identificam como progressistas.

“Um dos meus momentos mais difíceis enquanto presidente do centro acadêmico foi a reunião em que apresentei a proposta de resgatar outras figuras históricas da faculdade”, lembra. “As figuras negras sempre existiram, embora fossem minoria, e para homenageá-las era preciso remover nomes de homens brancos”.

Integrantes da Associação dos Antigos Alunos do Largo São Francisco teriam alegado, segundo ela, que o projeto violava as tradições da faculdade e afugentaria patrocínios. Um professor argumentou que a iniciativa abria precedentes para revisionismos antidemocráticos, como eventuais homenagens a defensores da ditadura militar. “Ele se apropriou de uma bandeira da esquerda para deslegitimar um avanço”, constata Letícia.

“De qualquer forma, é necessário pensar nas figuras que a São Francisco homenageia”, aponta a estudante negra. “Investigando os nomes de outras salas, tenho certeza que a gente descobrirá histórias tão macabras quanto essa, ou talvez até piores.”

[…] última semana, a Ponte publicou uma reportagem sobre as duas mortes de Jacinta Maria de Santana, uma mulher negra que teve o corpo embalsamado e exposto como curiosidade científica na […]

[…] Originalmente publicado na Ponte Jornalismo. […]

[…] dia 9 de abril, a Ponte publicou uma reportagem sobre Jacinta Maria de Santana, mulher negra que teve o corpo embalsamado e exposto como […]

[…] Como a principal faculdade de direito do país violou o corpo de uma mulher negra por 30 anos […]