Nove jovens morreram asfixiados depois de uma ação policial contra um baile de rua na favela paulistana em 1º de dezembro de 2019. “Só de ver [polícia] já me dá pânico. Antes eu não tinha isso”, lamenta mãe de vítima

O sol ainda não tinha raiado naquele domingo. A vendedora Maria Cristina Quirino Portugal, 41 anos, estava com o coração apertado à espera do filho Denys Henrique Quirino da Silva, 16 anos. Sentada em sua cozinha, ela olhava para o portão e esperava que sua angústia fosse apenas mais uma preocupação corriqueira de mãe. Olhando em direção à rua, ela aguardava o momento em que veria o rosto cansado do filho adolescente que voltaria de uma festa. Mas ele não voltou.

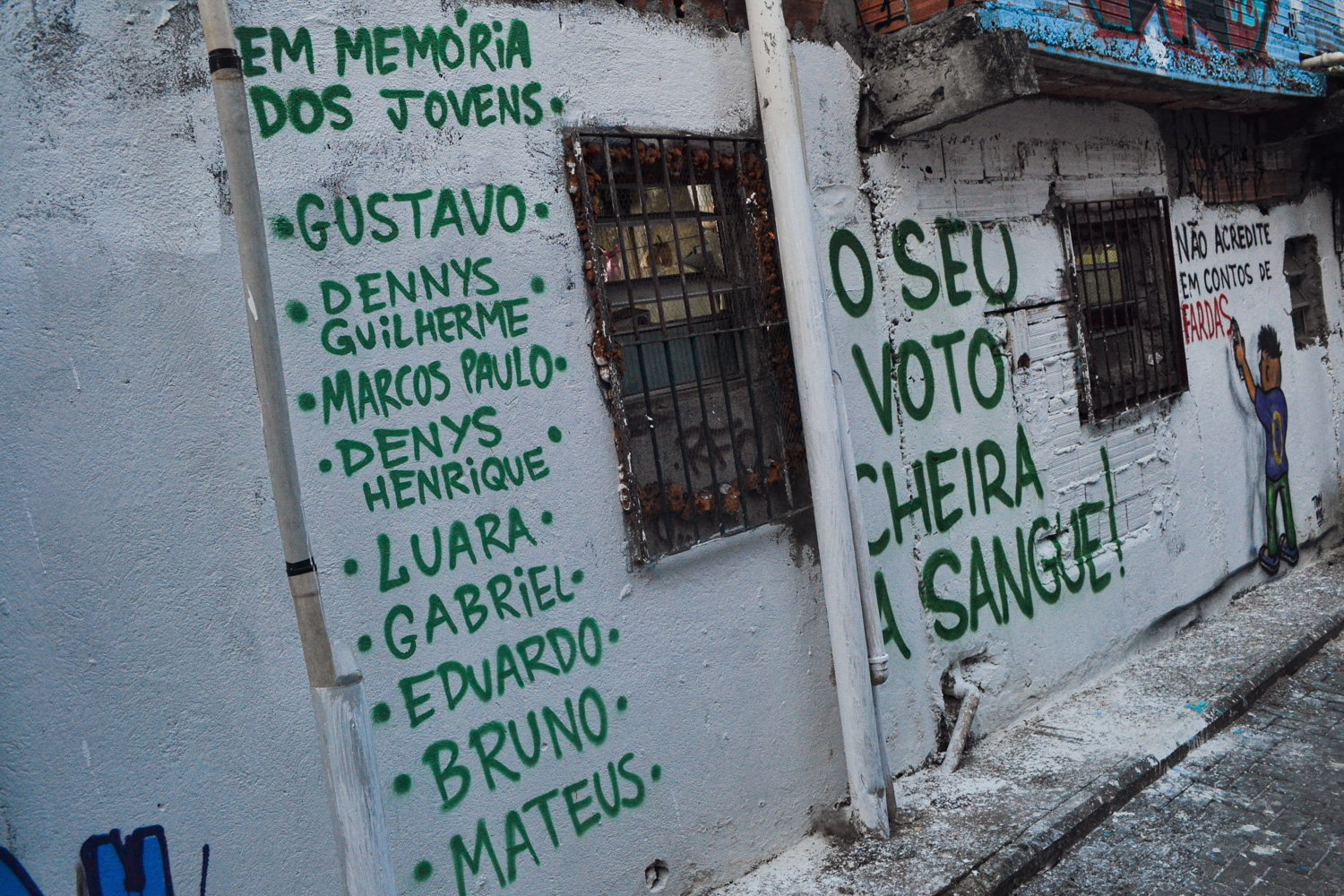

Denys foi um dos nove jovens que morreram no episódio que ficou conhecido como o Massacre de Paraisópolis, ocorrido na favela da zona sul de São Paulo, em 1º de dezembro de 2019. Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 anos, Dennys Guilherme dos Santos França, 16, Gustavo Cruz Xavier, 14, Gabriel Rogério de Moraes, 20, Mateus dos Santos Costa, 23, Bruno Gabriel dos Santos, 22, Eduardo Silva, 21, e Luara Victoria de Oliveira, 18, foram as outras vidas perdidas naquele dia.

Há um ano, os jovens estavam aproveitando a noite no famoso baile da DZ7 quando ao menos 31 PMs entraram no local e começaram a agir com truculência, espancando os frequentadores que não conseguiam esboçar nenhuma reação. Segundo o Ministério Público, os policiais tiveram a intenção de encurralar as vítimas, sabendo que elas não teriam rota de fuga disponível e que a situação tinha o potencial de acabar em mortes.

As vítimas, que eram de outras regiões de São Paulo e não conheciam bem o local, acabaram sem rota de fuga e foram mortas por asfixia ao tentar escapar da polícia, que jogava bombas de efeito moral e balas de borracha contra eles. Vários vídeos da época mostram também que elas foram espancadas por policiais. Por outro lado, nenhum PM ficou ferido ou foi morto na ação.

Leia também: “Não foi incidente, foi massacre”, gritam moradores de Paraisópolis em ato

De acordo com a antropóloga Desirée Azevedo, pesquisadora no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo e membro da comissão de acompanhamento da investigação do caso, o começo da investigação já privilegiou a palavra dos policiais, que foram enquadrados como vítimas. Naquela noite, as equipes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) deram um comunicado de que foram confrontadas por dois homens em uma moto. “No entanto, as evidências mostram que essa moto se evadiu do local. Não existe evidência da presença dessa moto”, explica.

Depois disso, a pesquisadora afirma que mais de uma dezena de viaturas se encaminharam para as duas ruas mais cheias do baile e fizeram ações simultâneas dos dois lados. “Então, a multidão dispersou. Mas parte dessa multidão foi tentar dispersar por uma viela. Nela, teve um afunilamento e pessoas morreram asfixiadas. Se você for observar dos laudos, só existe um rapaz que teve lesões internas. Ele quebrou um osso na coluna e houve uma perfuração, mas ele também tinha característica de sufocamento”, diz.

Sendo assim, ela diz que não existem indícios de que as pessoas tenham sido pisoteadas, como foi relatado logo após os fatos. “Elas morreram comprimidas ali. Além disso, é preciso falar que ainda que essa moto tivesse existido, [os PMs] não abordaram essas pessoas e não sabem a placa dessa moto? Essa moto se evadiu e eles agiram em cima das pessoas que estavam no baile? A ação parece que está em um contexto de outras duas questões mais gerais”, afirma.

A primeira questão é que, na época, estava ocorrendo uma “Operação Pancadão”. Nela, é feito um maior policiamento nas regiões que são conhecidas por terem bailes de rua, para impedir a realização das festas e diminuir os crimes patrimoniais que, em teoria, estariam relacionados aos eventos. A segunda questão é que a chacina aconteceu um mês após a morte do sargento da PM Ronald Ruas Silva, 52 anos, após ser baleado na barriga durante uma troca de tiros na avenida Professor Alcebíades Delamare, distante mais de 5 km de Paraisópolis. “[A região] estava sob uma Operação Saturação desde que o sargento Ruas havia morrido, estava nesse contexto de constantes ameaças”, explica Desirée Azevedo.

‘A favela mudou totalmente’

A questão sobre o clima na região pré-massacre também é levantada pelo pastor Igor Alexsander, 26 anos, líder comunitário que intermedia conflitos em Paraisópolis, faz trabalhos sociais com jovens e foi apelidado por eles como “o pastor do funk”. “Sete das nove mortes aconteceram na viela onde eu tinha a igreja. Dentre elas, três estavam na porta. [O massacre] foi algo premeditado. No dia 1º de novembro de 2019, um sargento foi morto perto da região. A pessoa que desferiu os tiros morreu também. Eu tenho uma construção no Maranhão e eu estava lá. Por ser líder comunitário, o pessoal começou a me ligar para eu voltar porque os moradores estavam sendo ameaçados. Eu voltei e eles começaram a falar que ia ser ‘30 por um’”, afirma.

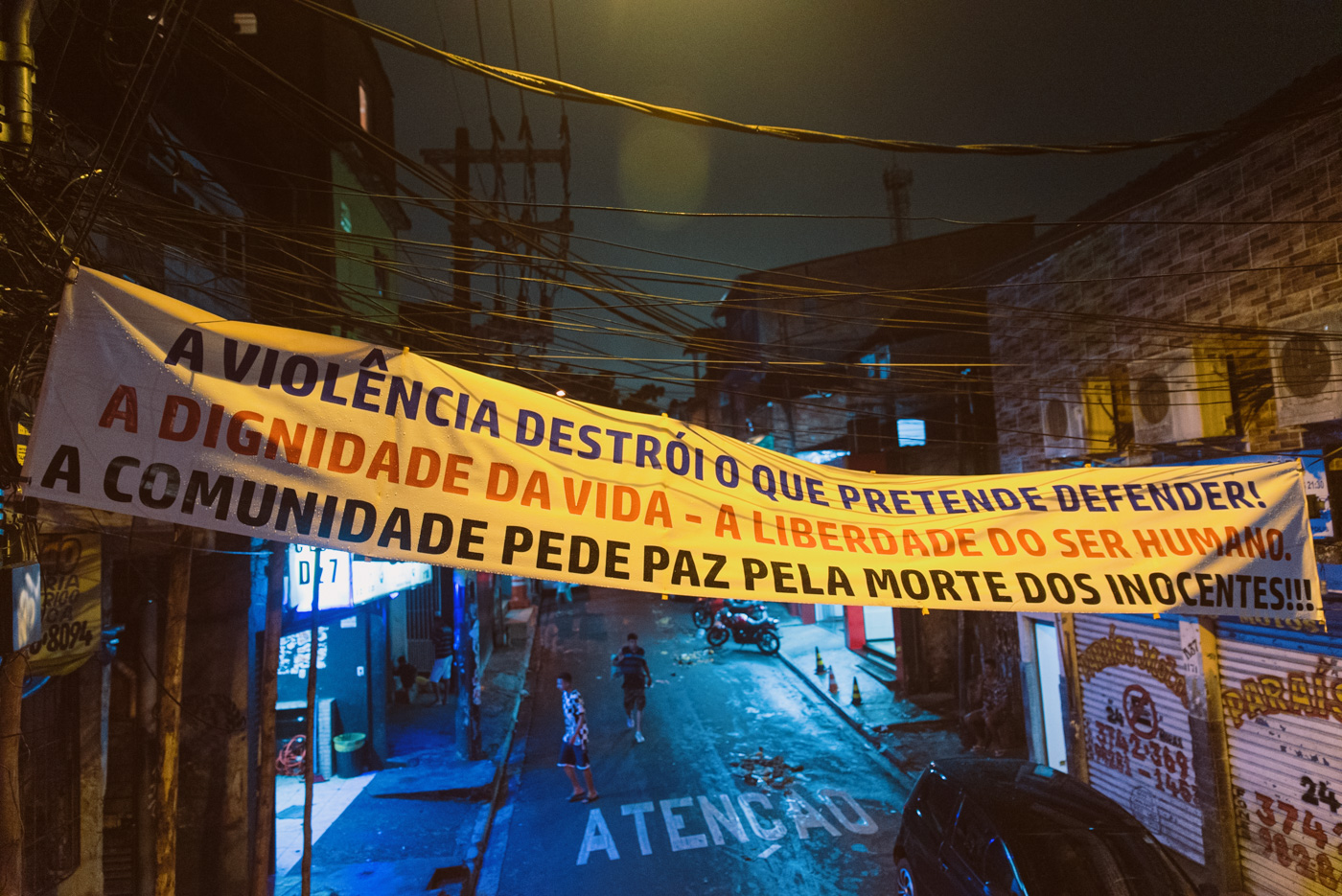

“[Na data do massacre] a gente ouvia a favela gritar. Isso mudou totalmente a favela. Não só os jovens. Isso mudou a convivência da favela. O pessoal tem medo da polícia, ainda tem uma tensão. Toda vez que a polícia entra, o pessoal já se desespera. Hoje mesmo [27/11] teve uma operação da polícia e foi uma loucura, você via a angústia no rosto das pessoas. Não era para acontecer isso, mas nada mudou. O baile parou por conta da pandemia e há cerca de 15 dias estava retornando. Vai enchendo a rua de forma natural, não tem uma pessoa que organiza o baile, mas acontece. Há umas semanas atrás, a polícia entrou umas duas horas da manhã, tinha umas 50 pessoas na rua. Aí a polícia jogou bomba. Se fosse no Morumbi, eles pediam até licença”, desabafa o pastor.

De acordo com ele, esse tipo de ação é normal na região. “Como aconteceu isso [o massacre], algo mais pesado, isso movimentou muita mídia. Mas a favela sempre teve o problema do genocídio. Eu já apanhei dentro do baile. E olha que eu estava fazendo o serviço que o Estado deveria fazer”, diz o pastor Igor.

Medo da polícia

O constante medo também faz parte da vida de Maria Cristina desde que Denys Henrique morreu. “Eu temia pelos meus filhos antes, mas eu nunca imaginei que isso ia acontecer com um dos meus. A gente sabe que isso já vinha acontecendo, mas aconteceu com meu filho e continua acontecendo. A gente precisa de conscientização para que isso acabe. A gente precisa gritar para eles: ‘Pelo amor de Deus, parem de nos matar’. Eu tive um filho de 16 anos que vi nascer, criei e estava fazendo dele um cidadão de bem. Eu nem consigo olhar direito para os meus outros filhos porque eu sei que o meu outro filho não vai crescer. Pelo amor de Deus, que eles parem de matar. Isso não é bom, não é certo”, diz em meio a lágrimas.

“Ele era a alegria da minha casa”, afirma, lembrando do filho que, segundo ela, era extrovertido, gostava de passear, de jogar bola e de andar de bicicleta. “A espera é uma tortura. A gente fica sem saber quando vai concluir a investigação e isso é angustiante. Na época, o governo ofereceu apoio psicológico, mas eu fiquei em choque e eu não consegui aceitar. Eu não conseguia aceitar ter que fazer um tratamento por consequência de uma morte que foi causada por eles e também o lugar onde era feito os encontros [Fórum da Barra Funda] tem muita polícia. Eu não ia conseguir”, lamenta.

Leia também: Famílias de vítimas do massacre de Paraisópolis torcem por denúncia de homicídio doloso

De acordo com ela, desde que o filho foi morto, ela desenvolveu um medo constante de PMs. “Só de ver já me dá pânico. Antes eu não tinha isso. Desde que eu soube da notícia [da morte], minha vida se tornou uma profunda tristeza. Nosso psicológico já está mexido e não tem nada que se faça [para melhorar]. Nós, mães, estamos condenadas a viver com essa dor para o resto da vida”, afirma.

Mãe de outros três filhos, a vendedora diz que teme que eles também sofram com a violência policial, seja por andarem de moto ou por lutarem por seus direitos. “A gente já teme pelos nossos filhos sem acontecer nada, mas depois do que aconteceu eu temo muito mais. Eu vejo que a polícia mata inocente achando que é bandido. A gente não pode se calar. O que a gente espera é que seja feita a justiça e que os culpados paguem”, diz.

“[A morte de Denys] foi uma surpresa. Ele não tinha dormido em casa naquela noite. Eu passei até umas 4h esperando ele chegar e eu não sabia com quem ele estava. Eu já tinha ligado para vários amigos e foi um choque para mim quando acordei às 6h. Eu recebi a ligação do hospital falando que tinha que comparecer um familiar dele lá e eu perguntei o que tinha acontecido e a moça falou que não podia falar nada por telefone. Cheguei lá e fui surpreendida com a notícia”, conta chorando.

Também buscando justiça em nome de sua família, o negociador de contratos Carlos Alberto da Silva Ferreira, 27 anos, irmão de Eduardo, outra vítima do massacre, conta que soube de tudo o que tinha acontecido após um amigo que estava com o parente no local ter sobrevivido e procurado a família para dizer que tinha se perdido dele em meio à confusão.

“Um amigo do meu irmão estava com ele no exato momento em que aconteceu, mas ele conseguiu pegar uma carona. Foi Deus que liberou a vida dele. Ele veio embora mancando porque ele apanhou muito. Aí eu mesmo comecei a ligar para os hospitais. Esse amigo do meu irmão relatou o que tinha acontecido e falou que teve que sair de lá e que eles se perderam”, relembra.

Leia também: ‘Não somos culpados. O Estado é o único culpado pelo que aconteceu em Paraisópolis’

Segundo ele, o irmão era uma pessoa muito animada, que gostava de estar com os amigos e que trabalhava de segunda a sexta-feira em uma oficina de extintores. “Ele estava lá há cerca de um ano. Ele trabalhava durante a semana e nos finais de semana ele ficava com o filho, jogava futebol e saía com os amigos”, afirma. De acordo com Ferreira, o sobrinho de apenas quatro anos não tem ideia do que aconteceu com o pai por conta da pouca idade.

A supervisora de vendas Fernanda dos Santos Garcia, 27 anos, também relata que seu irmão, Dennys Guilherme, tinha o mesmo tipo de rotina tranquila. “Ele era um jovem bem calmo para a idade. Ele saía de vez em quando, gostava muito de funk e era super tranquilo. Nós não tínhamos o que reclamar dele. Ele não tinha nada de rebelde, era super educado”, afirma, dizendo que todos da família moravam perto e que no dia da chacina ele levou a chave da casa da mãe deles.

Leia também: Vendedor, desempregado e muitos estudantes: as vítimas do massacre em Paraisópolis

“Minha mãe dormiu aqui e, no dia seguinte, a patroa da minha mãe viu que tinha acontecido algo no noticiário e a gente ficou sabendo [da morte] no hospital. Eu não tenho como descrever a indignação sobre a espera [por respostas]. As pessoas de fora julgam [as vítimas]. Eu já li muita coisa na internet, mas os que julgam não sabem onde estão seus filhos”, comenta.

“O meu irmão trabalhava, estudava. Eu não via motivo para ele não poder sair. A pessoa estuda, trabalha e está na idade de sair. Então, não tem motivo para criminalizar as vítimas. O funk é a ideia do momento, é o que os jovens mais curtem, como teve uma época em que era o rock, por exemplo”, desabafa. De acordo com Fernanda, a expectativa da família agora é que os policiais sejam julgados e condenados. “Matar as pessoas não pode ser determinado só como uma ‘ação desastrosa’”, afirma.

Um ato por memória e justiça está sendo realizado na frente do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, nesta terça-feira. Ele acontece desde às 16h30 e conta com a presença de familiares das vítimas.

Inquérito próximo do encerramento

Segundo nota enviada à reportagem pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) em nome da promotora Luciana André Jordão Dias, a demora para a resolução do caso “decorre da complexidade do caso, com 31 policiais envolvidos e nove vítimas fatais, além de outras que também sofreram agressões e lesões, e da pandemia de Covid-19, que, assim como nas demais áreas, dificultou a apuração dos fatos”.

De acordo com a promotora, a investigação ainda está na fase de inquérito policial, ou seja, ainda não há processo. Nesta fase são colhidos os elementos para o oferecimento da denúncia. “O trabalho da Polícia Civil é bastante criterioso e a apuração está ocorrendo ininterruptamente desde a prática dos fatos. Dados de sigilo telefônico serão analisados, mas permanecem em sigilo até o oferecimento da denúncia. A perícia está sendo concluída e, tão logo tais diligências sejam finalizadas, deve ocorrer o relatório do delegado de polícia, salvo se houver alguma nova diligência que se entenda necessária”, afirma no texto.

A nota também traz a informação de que “a acusação será formalizada após o encaminhamento do inquérito policial ao MP-SP, o que ocorre com o relatório policial ao final das investigações”. Porém, a promotora também diz que “os elementos dos autos apontam o dolo [intenção] dos policiais militares, na modalidade dolo eventual, para as nove vítimas, pois se trata de uma única situação fática”. “Todavia, à primeira vista, não seriam os 31 policiais militares responsabilizados, sendo necessária a análise de cada conduta”, explica.

Leia também: Corregedoria conclui que PMs agiram em ‘legítima defesa’ no massacre de Paraisópolis

“Nos solidarizamos com as famílias e com a perda irreparável que tiveram e sabemos o quanto é angustiante a demora no encerramento das investigações. Entretanto, acreditamos que o inquérito policial está próximo de seu encerramento”, finaliza a promotora em seu posicionamento.

Em fevereiro de 2020, a Corregedoria da PM concluiu o inquérito policial militar que apurava a conduta dos policiais envolvidos no caso e pediu o arquivamento da investigação. A conclusão foi a de que, apesar das mortes, a ação dos policiais foi lícita e que eles agiram em legítima defesa. Em entrevista à Ponte logo após a decisão, a Unidão dos Moradores de Paraisópolis divulgou nota criticando o resultado da apuração da Corregedoria. “A pergunta que se faz é: como, diante de todas as imagens disponíveis daquela noite, o resultado do inquérito foi pelo arquivamento do caso? Os policiais assumiram o risco e devem responder por isso”, apontou Gilson Rodrigues, presidente da União.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, “os policiais envolvidos seguem afastados do serviço operacional” e a Polícia Militar “segue realizando ações para evitar a formação dos chamados pancadões em todo o Estado, por meio da Operação Paz e Proteção”.

A reportagem também solicitou uma entrevista com o governador João Doria para falar sobre o tema e sobre o que tem sido feito para que ações como a que resultou no massacre não voltem a acontecer. Como retorno, o Governo de SP enviou um posicionamento por meio de nota dizendo que ofereceu atendimento psicossocial e jurídico aos sobreviventes e às famílias das vítimas de Paraisópolis.

“O acolhimento se deu por meio de parceria entre o Centro de Referência e Apoio à Vítima, da Secretaria da Justiça e Cidadania, com a Defensoria Pública do Estado e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social”, afirma o texto.

[…] Publicado originalmente na Ponte Jornalismo […]

[…] Publicado originalmente na Ponte Jornalismo […]