Ela, trans branca da periferia de São Paulo; ele, trans negro do interior de Minas Gerais. Uma história de amor entre diferentes e de luta contra quem não aceita diferenças

Chegamos ao último perfil do Especial Trans. A essa altura, já deu pra perceber que o preconceito e a transfobia estão presentes na vida de todas as pessoas trans, em alguns casos velada e em outros na forma de violência. Mas, apesar de sofrerem diariamente, pessoas trans trabalham, estudam e amam. Por isso, vamos conhecer a história de Helena de Brito e Klaus Dimitri Nogueira, um casal trans que encontrou no amor a força pra sobreviver no Brasil, o país que mais mata travestis e transexuais em todo o mundo.

Chegamos ao último perfil do Especial Trans. A essa altura, já deu pra perceber que o preconceito e a transfobia estão presentes na vida de todas as pessoas trans, em alguns casos velada e em outros na forma de violência. Mas, apesar de sofrerem diariamente, pessoas trans trabalham, estudam e amam. Por isso, vamos conhecer a história de Helena de Brito e Klaus Dimitri Nogueira, um casal trans que encontrou no amor a força pra sobreviver no Brasil, o país que mais mata travestis e transexuais em todo o mundo.

Uma pessoa trans é morta a cada 48 horas no Brasil

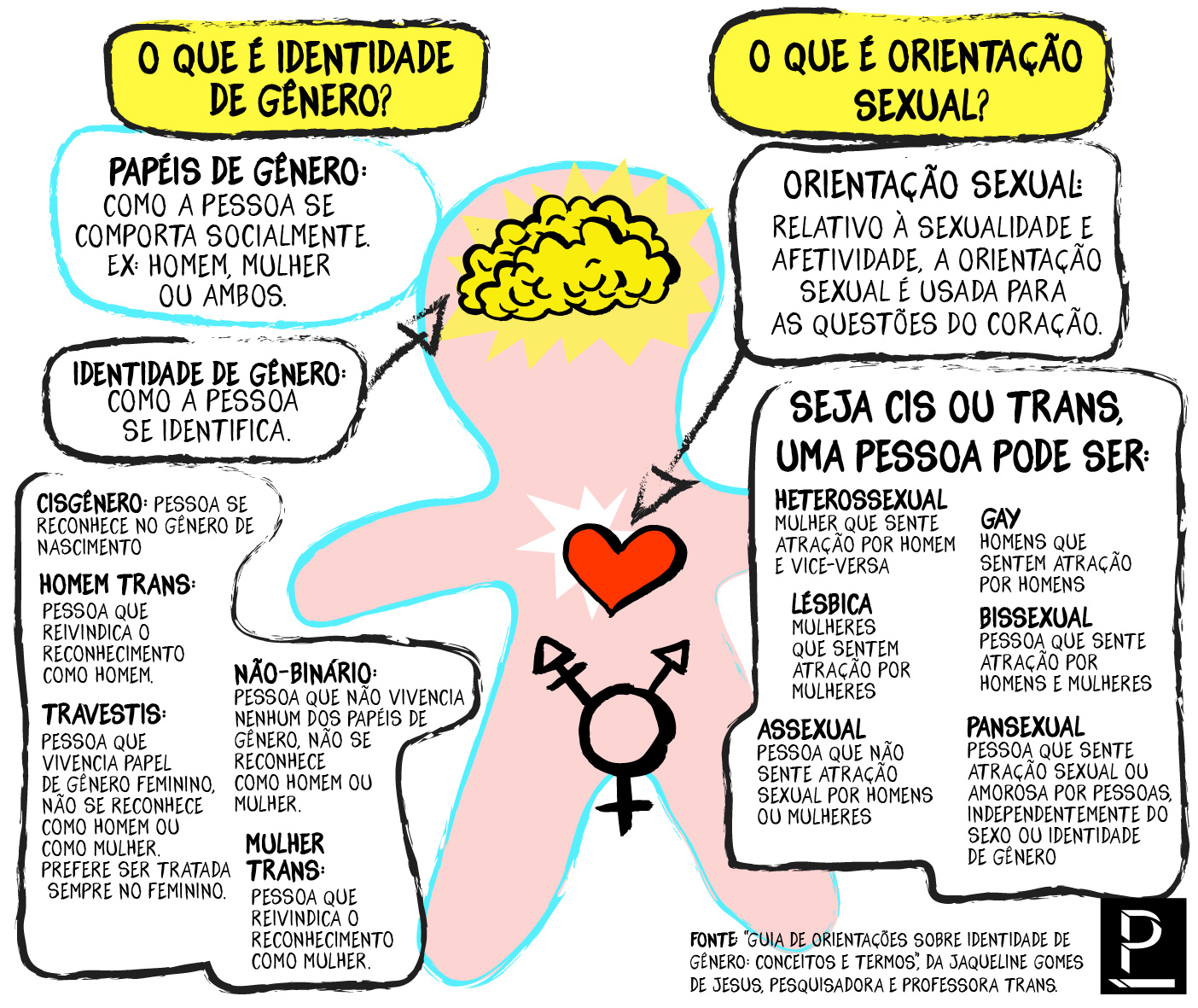

Entenda: identidade de gênero e orientação sexual

A ex-profissional do sexo que se encantou com os museus

Idealizadora de marcha perdeu rim em ataque transfóbico

Do lar cristão à cozinha de uma casa LGBT

A vida de Enzo: negro, trans e periférico

Coletivos pedem fim do ‘transfake’: saiba o que é isso

Transexuais e travestis marcham por mais representantes LGBT na política

Homem trans, com o apoio da família

Samantha, sobrevivente e cabeleireira

Klaus nasceu em 15 de novembro de 1981, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, Contagem. Desde os primeiros anos de vida, sentia que não pertencia ao mesmo mundo que as outras crianças, pois não se encaixava do lado das meninas e tampouco do lado dos meninos. Ainda na infância, presenciou inúmeras brigas, físicas e verbais, entre seus pais, que vieram a se separar pela primeira vez quando ele tinha quatro anos. A sua família era muito pobre, por isso Klaus só teve acesso às escolas públicas sucateadas e aprendeu desde cedo que precisava trabalhar pra continuar estudando.

Sem suporte em casa, o menino tímido, que só usava roupas pretas e largas pra desaparecer na multidão, encontrava na biblioteca da escola um refúgio: trocava o horário do recreio pela leitura. Entre os seus livros favoritos, estavam as obras de Agatha Christie e a Coleção Vaga-lume. Mesmo dedicando muitas horas aos livros, Klaus sente muitas falhas em sua alfabetização, déficits que ele atribui à educação de baixa qualidade.

A única atividade em que Klaus se enturmava era nas aulas de Educação Física, participava do time feminino de futsal e vôlei, em que chegou a disputar campeonatos estudantis. Além da questão do aprendizado, outro fato marca de forma triste esse período de sua vida: o uso do banheiro.

— Sempre tive muita dificuldade em usar o banheiro durante a infância, tinha vergonha do banheiro feminino. Por conta disso, urinei na roupa diversas vezes, pois ficava segurando o xixi e não dava tempo de chegar em casa.

A vida em Contagem causou em Klaus o que ele chama de analfabetismo político. Por ter crescido em uma pequena cidade nos últimos anos da ditadura militar, período de abril de 1964 a março de 1985, falar de política era proibido. Mesmo após o fim do regime, a tradição em sua casa permaneceu a mesma. Tanto que ele só entendeu o que era o racismo e a transfobia quando veio morar em São Paulo, 30 anos depois.

Aos 16 anos, decidiu qual seria o seu nome e começou a pensar na mastectomia, apesar de não ter acesso ou dinheiro pra realizar o tratamento. A transição de Klaus foi tranquila, tanto pra ele quanto para a família, a única mudança com a hormonioterapia era que, a partir daquele momento, ele passaria a ter barba. Todos os seus empregos em Contagem foram informais, já trabalhou em uma pizzaria e construiu muros artesanais na roça. Dos tempos em Minas, Klaus só tem recordações ruins.

— O que eu tento levar pra minha vida são as minhas próprias experiências. Eu tento não reproduzir a porcaria que meus pais fizeram, tento não trazer isso pra minha vida. Meu pai era muito moralista, mas não tinha um pingo de moral pra falar nada. Isso tudo atingiu muito, a mim e ao meu irmão. Ele morreu ano passado, aos 32 anos, por conta do alcoolismo. Na nossa última conversa, ele falou que não queria que os nossos pais tivessem separado. Foram anos difíceis, com diversas agressões. Meu pai batia na minha mãe na nossa frente, sem contar as agressões verbais que nunca paravam. Isso me marcou muito, mas eu não me deixei sucumbir. Meu pai e minha mãe me mostraram exatamente aquilo que eu não quero ser, quem eu não quero perto de mim, o que eu não quero reproduzir.

Na infância, violência, câncer e Harry Potter

Seis anos depois do nascimento de Klaus, em 11 de novembro de 1987, a história de Helena começava a ser contada a quilômetros dali, na Brasilândia, bairro periférico da zona norte da cidade São Paulo. Quarta filha de uma família tardia, foi criada como filha única, pois a diferença de idade entre ela e seus irmãos era grande, de 16, 20 e 24 anos. Ainda na infância, Helena criou uma alusão pra explicar a si mesma o que acontecia em sua vida: havia um muro, de um lado estavam os meninos, de outro as meninas; durante muitos anos, ela se questionava: de que lado eu estou? Ela sabia que não se encaixava na norma. Sempre que ouvia alguma piada ou caso de travesti espancada, sentia muita tristeza. Como uma criança poderia se afetar tanto com essas coisas? Era outra dúvida frequente em seus pensamentos.

Ao contrário de Klaus, Helena estudou em uma escola particular e teve muito apoio da família, tanto nas lições de casa quanto nas reuniões mensais de “pais e mestres”. A relação de Helena com as aulas de Educação Física foi bem diferente da realidade de Klaus, pois ela vivia um impasse: não querer jogar com os meninos e não poder jogar com as meninas; isso lhe rendeu anos com pouco aproveitamento esportivo.

Mas as diferenças com as vivências do marido param por aí. Assim como ele, Helena encontrava paz enquanto lia e relia os livros da biblioteca. Em casa, cultivava o amor pela leitura. A cada Natal, entre os anos de 1999 e 2007, sabia qual o presente a esperaria debaixo da árvore: um novo livro da sua saga favorita, Harry Potter — a narrativa de Joanne K. Rowling conta a vida de um jovem órfão que descobre fazer parte do mundo da magia aos 11 anos.

Também encontrou na invisibilidade uma aliada pra sobrevier ao período escolar: construiu uma visão “nerd” pra justificar sua reclusão e também vivia com roupas mais largas e escuras. É por isso que Helena ama tanto a saga da autora britânica J.K. Na história do bruxinho Harry Potter, havia uma personagem muito parecida com a pequena Helena: Hermione Granger é uma aluna diferente dos demais estudantes da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, local onde boa parte dos filmes é ambientada; além de ser muito mais inteligente do que a média de alunos, Hermione nasceu em uma família de “trouxas”, nome usado pra aqueles que não são bruxos, e encontrou nos estudos e na leitura uma forma de sobreviver nesse novo mundo, então nunca vivido por um membro de sua família.

— Eu cresci com aquelas questões, me enxergava muito na Hermione. A leitura sempre foi a minha fuga. Era uma fuga da realidade, eu não precisava pensar nos meus problemas, não precisava pensar no meu gênero, não precisava pensar na minha realidade; eu vivia aquelas histórias. Eu sofria naquele vácuo entre um livro e outro, que eram lançados anualmente, era um buraco que se abria e eu precisava preencher com uma nova história.

De triste, a infância de Helena passou a ser trágica. A relação entre os seus genitores piorava a cada ano por conta da agressividade do pai e em decorrência do uso de bebidas alcoólicas. Enquanto defendia Helena das travessuras, abusava da violência verbal e física contra a esposa. A situação ficou insustentável em 1996, quando ele passou a dormir com um facão embaixo do travesseiro, alegando que nunca sabia quando poderia usá-lo. Com medo de ser vítima de feminicídio durante a noite, a mãe fugiu com a filha durante uma viagem do marido. Apesar de brigar judicialmente pelo divórcio, o pai nunca fez questão de manter um relacionamento com Helena: eximiu-se de lutar pela guarda e passar os fins de semana junto da filha.

Aos 12 anos, Helena viveu o pior momento de sua infância: a descoberta de um câncer. Esse fato mudou pra sempre a vida da menina, que precisou amputar uma perna pra sobreviver à doença. Hoje ela utiliza uma prótese de ferro. Se não bastasse a infância pesada, aos 15 anos, logo no início da adolescência, Helena precisou lidar com a morte prematura de sua mãe, aos 59 anos, e foi morar com a irmã. É perceptível o quanto esses dois momentos afetaram sua vida, pois Helena não entra em detalhes. Em respeito à ética jornalística e à humanização proposta, passaremos batido por esses temas e pularemos pra 2003, quando, aos 16 anos, após um ano na nova casa, Helena contou para sua irmã que gostava de meninos e não teve problemas de aceitação.

Com o passar do tempo, Helena sentia sua inquietação crescer. Nesse período da vida estava namorando uma menina, depois viria a se tornar sua melhor amiga, que sabia dos segredos mais profundos de Helena e foi quem mais a apoiou a assumir sua transexualidade.

— Ela sempre dizia “você pode tentar fazer a transição quando estiver mais estabelecida financeiramente, mas meu medo é que você olhe pra trás e se arrependa de não ter feito antes”.

No dia de seu aniversário de 25 anos, em 2012, Helena acordou com essa frase na cabeça e começou a pesquisar sobre a transição. Já que sempre tivera abertura com a sua irmã, sentiu que poderia compartilhar com todos a sua transexualidade. Pra sua surpresa, a reação da família foi bem diferente da anterior: todas as transfobias sofridas durante as primeiras semanas de hormonioterapia aconteceram em casa. Depressiva, em menos de um mês Helena tentou suicídio duas vezes. Na segunda, abandonada pela família, foi sozinha para o hospital.

— Quando estava internada na UTI, recebi uma mensagem de texto da minha irmã informando que eu estava expulsa de casa. Nunca mais eu voltei. Nessa época eu era bem próxima de um movimento feminista marxista interseccional, tanto que a primeira pessoa que eu procurei foi uma amiga que faz parte do Coletivo Feminismo sem Demagogia. Se não fosse por elas, eu estaria desamparada. Quando saí da UTI, decidi que viveria como Helena 24 horas por dia, não tinha nada a perder. Comecei a experimentar a nova identidade na internet, pra saber se me sentia confortável, e vi que tudo foi muito forte pra mim, era aquilo que eu queria, não tinha mais como barrar.

Amor trans

Neste momento, você, leitor, deve estar se perguntando: tá, mas como eles se conheceram? Então vamos saber a parte boa da história de Helena e Klaus: o amor entre pessoas trans.

— A gente se conheceu em um grupo do WhatsApp pra pessoas trans. Eu em Minas, ela em São Paulo. Por oito meses ficamos assim, namorando à distância.

— Ele veio em dezembro, pro Natal, e ia embora antes do Ano Novo. Daí eu remarquei a passagem dele pra ele não ir embora, pois foi tudo aquilo que estávamos imaginando pelo telefone. A gente costumava conversar todos dias por volta das 10 da noite e, no dia seguinte, já acordávamos com o Skype ligado dando bom dia um pro outro. Então eu remarquei pra ele não ir embora e passar a virada do ano comigo. Daí a gente tinha planos de esperar de seis meses a um ano, ele ficaria em Minas juntando dinheiro e tal, daí iríamos ver quem iria pra qual Estado. Só que eu não aguentei, foi muito forte pra mim, não sabia se aguentaria todo esse período longe. Aí, em fevereiro de 2015 ele veio de vez pra cá e começamos a morar juntos. Entre idas e vindas, a gente sempre morou na zona norte. No começo moramos com o Bruno, um amigo gay que hoje mora com a gente, depois ficamos um tempo na casa da Raquel, uma advogada feminista. Até que conseguimos alugar uma casa, quando os dois estavam trabalhando. Na primeira casa que alugamos, tivemos problemas com o dono do imóvel. Pouco depois, casamos no civil, em setembro de 2016. Daí, nessa época, voltamos a morar com o Bruno, ele estava desempregado e é nosso padrinho de casamento. Desde então moramos juntos aqui no Tucuruvi. A gente brinca que em casa temos uma bolha LGBT, tanto pela afinidade, quanto pelo suporte. Conseguimos construir um espaço muito seguro, não admitimos que aconteça qualquer desrespeito aqui dentro. Aqui encontramos o nosso refúgio.

Apesar da afinidade imediata, o casal precisou lidar com alguns assuntos inacabados do passado de Helena.

— Sempre fui rodeada por mulheres, eu sei o que é ter uma mãe, uma irmã. Mas, ao mesmo tempo, minhas relações com os homens da minha família são péssimas. Os exemplos que eu tenho são um lixo. Além de ter sido abandonada pelo meu pai, descobri que o meu irmão mais velho estuprou a minha irmã. Só depois de muitos anos fazendo terapia ela conseguiu me contar; meu outro irmão rompeu o casamento depois de um monte de traições, é uma pessoa muito machista; o meu cunhado, a mesma coisa. Então eu não tenho uma figura masculina positiva. Só quando o Klaus apareceu, eu comecei a mudar essa visão. Eu já tinha vindo de relações abusivas, e quando a gente começou a morar junto foi muito difícil. Eu era muito dura, muito fechada. Chegou um momento que o Klaus achou que não fosse conseguir, não fosse aguentar, porque eu era muito grossa, muito dura, me defendia muito. Ele teve que tirar casca por casca de mim até eu conseguir ceder.

Diferenças

Lembra que falamos de intersecção entre racismo e transfobia na história do Enzo? Nesse momento da vida do casal, essas questões ficam mais acentuadas. Helena é uma mulher trans branca e hoje está trabalhando com carteira assinada. Klaus é um homem trans negro e não consegue recolocação no mercado de trabalho há mais de um ano. Pra entender essa intersecção, vamos voltar um pouco no tempo para narrar a trajetória dos dois, desde o primeiro emprego formal até o momento que este perfil estava sendo escrito, em 17 de maio de 2017 — coincidentemente, no Dia Internacional Contra a LGBTfobia.

Assim que mudou pra São Paulo, Klaus procurou um emprego formal para conseguir se manter na nova cidade. Estava morando com Helena e em março de 2015, um mês após a mudança, conquistou vaga numa empresa do ramo de atendimento ao cliente, especializada em serviços integrados em tecnologia, líder do segmento na América Latina e presente em sete países latinos. No ato da contratação, Klaus recebeu do RH a certeza de que teria seu nome social e sua identidade de gênero respeitados. Mas a realidade foi bem diferente: durante o tempo que ficou lá, um ano e três meses, seu nome de registro foi exposto no call center. Mesmo com as inúmeras intervenções, a vida de Klaus na empresa ficou inaceitável.

— Pedi várias vezes pra respeitarem meu nome social, todas sem sucesso. Isso desencadeou uma depressão terrível em mim, a ponto de eu não querer mais sair de casa. Durante uns meses eu relutei, pois lá em Minas enxergamos depressão como preguiça. Mas daí a Lena começou me buscar nos lugares, pois eu tinha crises fortes e não conseguia sequer voltar pra casa sozinho.

Em junho de 2016, Klaus pediu o desligamento da empresa. Porém, a demissão não foi capaz de recuperar sua autoestima: ainda hoje, quase um ano depois, teme voltar a viver à mesma situação em outro local de trabalho.

— De lá pra cá, eu fiz uma entrevista ou outra. Costumo ir bem até o momento que revelo ser um homem trans, daí eles começam a alegar que não tenho o perfil exigido pra vaga. Também tem a questão da insegurança: vão respeitar o meu nome ou vão fazer o que a outra empresa fez?

Além das questões de intersecção no mercado de trabalho, Klaus já sofreu um caso de racismo e transfobia em um banco federal, ao tentar abrir uma conta poupança, ainda em 2015.

— Quando fui abrir uma conta poupança, só tinha o meu RG de Minas. A coisa mais bonita que a menina me falou era que o meu RG não valia nada lá, sendo que é um documento nacional. Tive que ir lá três dias seguidos, precisei até chamar a polícia. Quando eu fui na delegacia pra abrir o boletim de ocorrência, o delegado não quis saber, disse que esse tipo de caso não vale, foi extremamente transfóbico; é a mesma coisa do racismo, você sofre racismo e vai lá abrir um B.O. e é pior ainda, eles minimizam pra injúria racial, que é um crime afiançável. Daí eu pensei: caralho, quem eu tenho ao meu favor? A lei não está, a sociedade não está; mesmo eu sendo um cidadão como outro qualquer. A menina me falou que o banco não era obrigado a abrir uma conta pra pessoas como eu, sendo que é um banco federal! O que é engraçado é que no mesmo dia eu fui até um banco privado, e eles abriram a conta pra mim. Expliquei pra Fabíola, nunca esqueci o nome dela, e ela disse: Klaus, eu nunca fiz uma conta assim, mas vamos tentar fazer. No mesmo dia, saí de lá com a conta corrente no meu nome social. Como não há uma lei específica, eu sinto que cada pessoa vai agir comigo conforme ela pensa. Se a pessoa é racista, ela vai ser racista; se a pessoa é transfóbica, vai ser transfóbica. Lá na delegacia, mesmo com o delegado se negando a abrir, a escrivã foi atenciosa e falou pra eu retornar depois que ela abriria o B.O. e foi o que ela fez, sem isso eu não teria conseguido abrir a conta na Caixa. Eu me sinto bem excluído de tudo. É bem complicado, eu me sinto duplamente não existente, porque a pessoa que está no documento não existe mais e eu também não existo pro meu Estado, ele não me reconhece. É complicado, e se acontecer alguma coisa comigo? Eu viro um indigente, né, porque não vão associar o documento à pessoa.

Para Helena, porém, as portas estiveram quase sempre abertas no mercado formal de trabalho. Todos os seus empregos formais, até hoje, foram em empresas do ramo de atendimento, conhecidos como call centers, assim como a antiga empresa de Klaus. A primeira com registro em carteira foi a Atento, multinacional com mais de 150 funcionários em 95 unidades espalhadas por 13 países, em que Helena ficou por dois anos e meio; na Atento, ela podia contar abertamente que tinha atração por homens. Depois, foi para o call center de uma rede internacional de hipermercados; à época, o local era muito conservador e Helena teve que tomar cuidado pra não contar sua vida, por isso ficou lá apenas seis meses.

Então foi contratada por um grande laboratório de diagnósticos, líder em prestação desse tipo de serviço na América Latina, onde Helena ficou por cinco anos e, envolvida com o universo da saúde, começou a cursar enfermagem.

Na faculdade, viveu o mesmo problema de Klaus no emprego: como não teve o seu nome social aceito, precisou abandonar o curso antes que sua depressão agravasse. No seu último ano no laboratório, na mesma época em que foi expulsa de casa e tentou suicídio duas vezes, decidiu começar a transição.

Inicialmente, ao conversar com a gerente, não viu problemas. Mas, meses depois, foi demitida com a alegação de que a decisão teria sido tomada pelo departamento jurídico. Em conversas extraoficiais, descobriu que, quando soube da sua transexualidade, a empresa alegou que não saberia lidar com essa situação, por isso optou pelo desligamento.

Após quatro meses de procura, mesmo ainda no começo da transição, conseguiu o primeiro emprego oficialmente como Helena em outro grande laboratório, este voltado ao público rico, chamado de classe A e mesmo AA. Além do nome social em todos os sistemas, ela pôde usar o banheiro feminino desde o primeiro dia. Os três anos em que Helena esteve no call center foram extremamente importantes pra sua autoestima, pois lá ela era respeitada como a mulher que sempre fora.

Só decidiu trocar de emprego e enviar currículo pra uma grande seguradora, onde está há quatro meses, por duas questões: salário e distância. Helena trabalha no prédio matriz do call center, localizado no Campos Elíseos, região central de São Paulo, perto da Estação da Luz. A função, registrada em carteira, não é terceirizada e o salário está acima da média.

Helena trabalha no setor de seguros automotivos, auxiliando em casos de sinistros, acidentes ou panes gerais nos veículos, mandando guinchos e outros socorros aos segurados. Satisfeita com sua trajetória profissional, não consegue entender como tem facilidade pra conseguir emprego, enquanto seu marido, Klaus, está há tanto tempo desempregado.

— Às vezes eu fico pensando: será que estão me contratando por que, apesar de ser trans, eu sou deficiente e preencho uma cota que eles precisam? Até que ponto existe aceitação dentro da empresa? Lá eu fiz as três fases do processo seletivo sem dizer que era trans, só trouxe essa questão para o RH, no ato da contratação, eles aceitaram muito bem e já emitiram meu crachá como Helena. Diante de tanta facilidade, não consigo parar de me perguntar: será que é por eu ser branca? Por ter começado uma universidade, mesmo trancando? Será que é o fato de eu sempre ter trabalhado com empresas grandes, de renome, e ter tido sorte na montagem do meu currículo? Será que é por conta da lei de deficiente eu sou mais aceita do que uma pessoa trans comum? Será que é por preencher uma cota, apesar de ser trans?

Conflitos com o feminismo

Conscientes e militantes, Helena e Klaus entendem bem a sociedade machista, racista, elitista e LGBTfóbica em que vivemos. Helena, apesar de ser uma mulher trans branca, foi membro do Movimento Feminista Interseccional, conhecido como feminismo negro; militou pelo setorial negro da Central Sindical e Popular, o Conlutas; participou do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Klaus, que só conheceu a militância e as faces da opressão quando mudou de Minas Gerais pra São Paulo, vem estudando sobre os movimentos sociais, mas já entende muito bem a luta trans.

Para Helena, ser LGBT atinge a sociedade pela maneira que ela foi construída ao longo dos anos: baseado em opressões estruturais. De um lado, há a força hegemônica da figura normativa (dentro do que a sociedade espera que cada pessoa aja) do homem, do cisgênero, do heterossexual e do branco; de outro, a figura da diversidade, em que estão inclusas mulheres, transexuais, homossexuais e negros. Quando as diferenças tornam-se conflitos, o poder do lado normativo, maioria representativa, busca punir a minoria. Diante dessa base estrutural, desencadeia-se o sistema de privilégios e criam-se as opressões conhecidas como machismo, LGBTfobia e racismo. Em muitos casos, essa opressão também possui cunho classista, que coloca ricos contra pobres.

— Nós LGBTs somos uma ameaça à estrutura de opressão, de poder. Somos tão irreais pra sociedade que outro dia um menino branco hétero e cis lá da empresa tava falando que não teve filho porque não pode engravidar, a não ser aqueles casos do Discovery Channel, pessoas hermafroditas e não sei o quê; daí eu fiquei pensando: nossa, se ele sabe que eu sou trans e que o meu marido também é trans e pode engravidar, ele não falaria como se fosse algo tão surreal.

Klaus vai mais à frente e acredita que, só pelo fato de existir, uma pessoa trans assusta, principalmente a estrutura cisgênera heteronormativa, ou, em palavras mais acessíveis, pessoa que se identifica com o sexo do nascimento e sente atração pelo sexo oposto. Todavia, porém, em outros casos, releva as diferenças existentes dentro do próprio Movimento LGBT, uma vez que muitos são pessoas cis e acabam não conhecendo a fundo a vivência de uma pessoa trans.

— Se você tira do homem cis e da mulher cis a estrutura que o patriarcado impôs à eles, eles não sabem quem são. Eles são fruto da estrutura que o sistema impôs dentro de uma forma que eles têm que desempenhar. Uma amiga lésbica me disse que, quando me viu com barba, começou a chorar e ficou se perguntando se ela também era uma pessoa trans. A nossa existência coloca as pessoas cis em choque, a ponto delas se perguntarem o que é ser homem e o que é ser mulher.

Um dos maiores obstáculos na vida de mulheres trans e travestis é o tratamento que o movimento feminista tem pra com elas. É importante, porém, explicar que não há apenas uma forma de feminismo. Hoje, o movimento feminista é composto, principalmente, por duas vertentes: o movimento radical e o movimento interseccional.

Como diz no nome, o radical tem uma visão mais dura em relação ao que é ser mulher e de quem deve participar das discussões em prol da luta feminista, muitas vezes não permitindo ao homem cis a participação, nem sequer como ouvinte. É conhecido popularmente como “feminismo branco”. Esta vertente não acredita que uma mulher trans ou travesti possa ser considerada mulher baseado no fato de que a pessoa não lidou com o machismo desde a infância e, em muitos casos, não possui a genitália dita feminina. Diante desse pensamento, algumas integrantes se recusam a permitir a entrada de mulheres trans e travestis em banheiros femininos.

Já o movimento interseccional entende que o sistema de opressão é baseado em intersecções entre gênero, raça e classe. Por ser estudado e defendido por intelectuais negras, como a filósofa estadunidense Angela Davis e a filósofa política brasileira Djamila Ribeiro, é conhecido como “feminismo negro”. Muitas feministas que não aceitam a opressão do movimento radical encontram no movimento interseccional sua luta, mesmo não sendo negras. Essa vertente entende a mulher trans e travesti como mulher e reconhece que a transfobia é uma intersecção agravante à vivência dessas pessoas.

— Algumas feministas radicais, não todas, mas algumas, são transfóbicas e usam esse discurso muitas vezes pra se aliar com as vertentes mais conservadoras. Mas é importante reforçar que é apenas uma parte desse movimento; elas acabam usando um discurso de fora, que não conversa com as especificidades da América Latina. O burburinho de internet não causa tantos danos, mas tem os ataques nas faculdades e as pessoas ficam muito mal com isso. Muitas amigas, principalmente as do movimento Transfeminismo, tiveram o nome de registro exposto na internet; pra algumas isso não tem importância, mas pra outras isso pode ser muito ruim, pode ser um gatilho pra uma tentativa de suicídio. Daí eu fico pensando: que responsabilidade uma pessoa pode ter na vida da outra? Muitas vezes isso pode ser a gota d’água de um copo que já está cheio. Ninguém sabe como que foi a construção da identidade daquela pessoa, como foi a rede de aceitação ou não pra aquela pessoa se construir como uma pessoa trans. É muito fácil você, no alto dos seus privilégios, xingar uma pessoa.

Diante da desunião dentro do movimento feminista e da exclusão de mulheres trans e travestis desses ambientes, a irmandade entre a Comunidade LGBT torna-se necessária. Se lésbicas, gays e bissexuais não lutarem pela causa trans, que, apesar de fazer parte da mesma sigla, não diz respeito a sexualidade e sim a uma questão de identidade de gênero, todo movimento está fadado ao insucesso.

— No final das contas a gente sabe que todo LGBT tá na mesma: a gente vive em um país que não reconhece os nossos direitos, sobrevivemos com as migalhas que o Estado nos dá; não temos leis de âmbito nacional. A criminalização da LGBTfobia, por exemplo, não é uma lei geral; não existe uma lei que versa sobre a retificação do nosso nome civil, só temos Projeto de Lei, o PL João Nery, que está lá parada, ninguém vota, pois não é de interesse do Legislativo. Então ficamos à mercê do juiz, se ele for conservador pode não aceitar o processo. Algumas pessoas trans conseguem a troca de forma rápida, não precisam nem do laudo, enquanto outras precisam passar com um perito da Justiça por um exame físico, pra alegar que aquela pessoa é trans. Algumas conseguem só a troca de nome, não conseguem mudar o gênero; outras conseguem o nome e o gênero. Então isso é muito instável.

Para o casal, a visão de que as piores transfobias são causadas por homens cisgêneros é unânime. Vale ressaltar que a violência psicológica de parte do movimento feminista não se anula diante da violência, em muitos casos física, causada pelo machismo estrutural, encabeçada pelos homens cisgêneros e heteronormativos.

— O meu corpo ataca o outro, o modo que eu me apresento ataca o outro, sendo que o outro não tem nada a ver com a minha vida. Nós mulheres trans e travestis temos muito problema com o modo que o homem cis nos enxerga na sociedade, de uma forma geral. Por exemplo, se eu estou andando na rua, um homem passa por mim e percebe que sou trans, ele começa a olhar feio pra mim; a minha existência ataca ele.

Enquanto parte desse movimento feminista radical enxerga perigo em dividir o banheiro com mulheres trans e travestis, sendo que não há registros de abusos sexuais cometidos por mulheres trans e travestis no Brasil, Klaus enxerga que são eles, homens trans, que lidam com o risco iminente toda vez que usam o banheiro masculino público.

— É muito mais perigoso pro homem trans usar o banheiro masculino, pois o nosso corpo é estuprável. Do mesmo jeito, é perigoso pras meninas trans usarem o banheiro masculino. Quem causa o maior problema? Toda violência geralmente vem de quem? Do homem cis. As mulheres trans são estupradas e agredidas pra aprender a “virar homem”; os homens trans são estuprados e agredidos pra aprender a “virar mulher”; e as mulheres cis são estupradas e agredidas porque o patriarcado estipulou que deve ser assim. Eu fico pensando: se eu entrar no banheiro feminino alguma mulher vai ficar confortável? Era horrível ter que andar na rua com a calça molhada porque eu não conseguia usar o banheiro feminino. Imagina uma criança com seis anos ter esse tipo de preocupação? Com vergonha de usar o banheiro? Como vai ter cabeça pra estudar?

Hoje a transexualidade ainda é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um transtorno de identidade mental, sob o código CID10 F64. Por isso, pra dar entrada na retificação dos documentos civis e realizar as cirurgias de adequação corporal, incluindo a de redesignação, uma pessoa trans precisa realizar acompanhamento psicológico e obter o laudo que alega a doença mental. Conversar sobre esse assunto faz parte da rotina de Helena e Klaus.

— O que que caracteriza uma doença? Se eu tenho uma doença mental não estou isento de nada, pelo contrário, só sou excluído. Você vê aí pessoas compulsoriamente roubando, isso não pode ser considerado uma doença? A gente vê todas essas pessoas na política: olha que merda que o Temer tá fazendo! Posso caracterizar ele como um doente então, um cleptomaníaco que rouba do povo? Eu não acho que eu sou doente. Eu acho que sou muito mais são do que todo mundo que é cis e normativo, porque se eu for olhar bem, essas pessoas são muito mais doentes, porque elas são controladas, são ensinadas a ser cis, são ensinadas a serem héteros. Você não nasce hétero, você simplesmente tá dentro daquela vertente. Eu costumo dizer que a gente conseguiu romper essa questão do corpo e da mente, o meu corpo sou eu, o meu corpo faz parte de mim, não eu faço parte do meu corpo; não é meu corpo que diz quem eu sou, eu que digo quem eu sou. E aí a gente entra em questões normativas, o gênero nada mais é do que uma forma de manter as pessoas dentro de padrões, quem manda e quem obedece.

Em três anos de relacionamento, entre o namoro e o casamento, Helena e Klaus encontraram força, companheirismo e muito amor um no outro. Para o futuro, o casal só espera duas coisas: Helena busca estabilidade financeira, pois está cansada de trocar de casa e sobreviver, em vez de viver; Klaus quer fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem – usado por muitas universidades públicas como vestibular e porta de entrada do Programa Universidade para Todos (Prouni) com bolsas de estudo em universidades privadas, pra fazer uma faculdade e ajudar o seu povo, tanto as pessoas negras quanto as trans.

(*) Perfil originalmente produzidos para o livro TRANSRESISTÊNCIA, de Paloma Vasconcelos, escrito em 2017 como trabalho de conclusão do curso de jornalismo do Fiam-Faam Centro Universitário