Após dois meses, frequentadores da DZ7 e de outros bailes em SP afirmam que repercussão das mortes aumentou temor do público, mas abordagens policiais truculentas já eram comuns

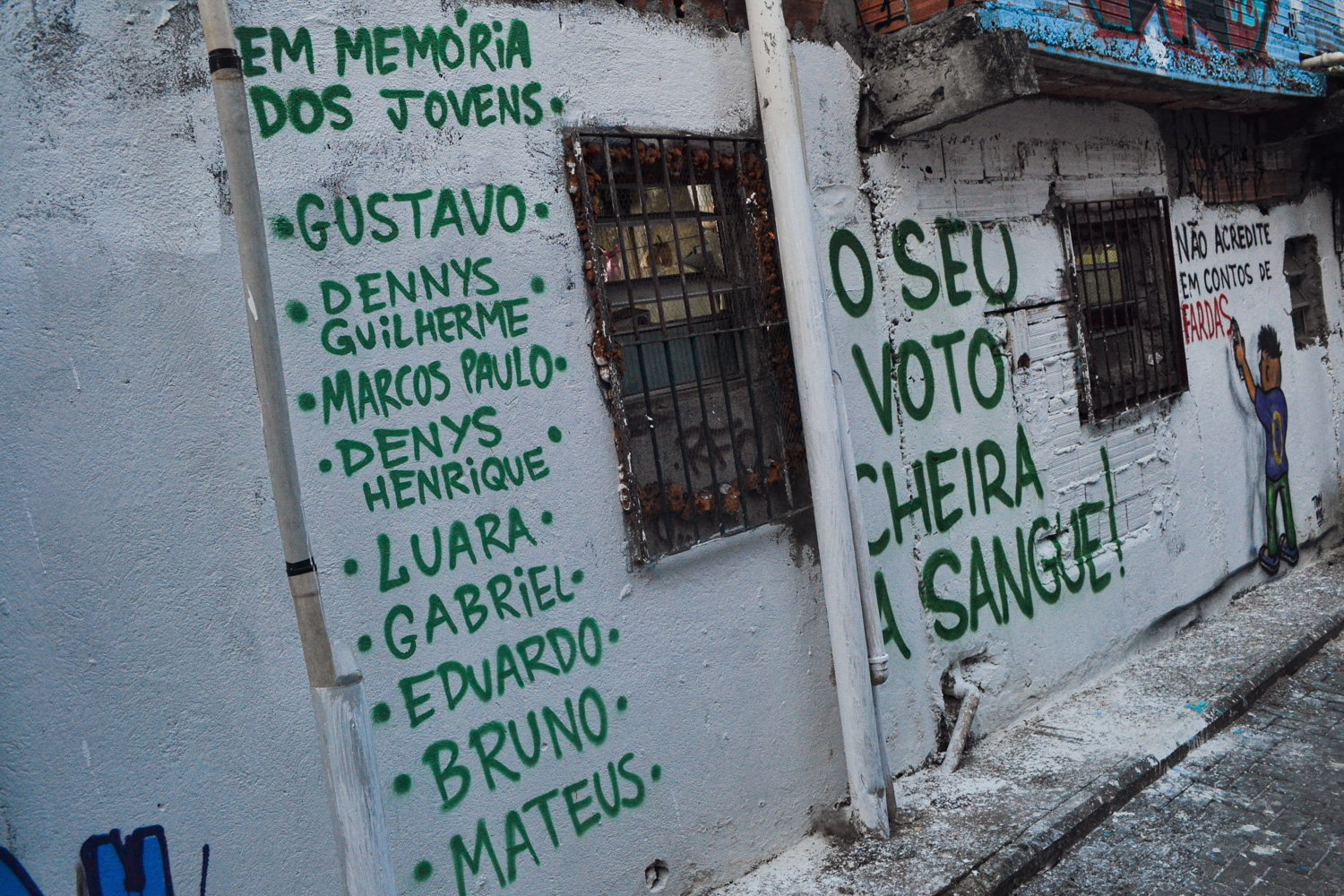

O som alto ecoa na rua Ernest Renan na noite de sábado (25/1), aniversário da cidade de São Paulo, na favela de Paraisópolis, zona sul da capital paulista. Jovens de várias quebradas se juntam para se divertir no Baile da DZ7. Ainda que fosse possível ver os copos com whisky e energético, jovens de cabelo cortado na régua, guarda-chuva da Oakley na mão e os passinhos típicos tomando a cena, de forma geral, o público está menor do que o comum, de acordo com frequentadores ouvidos pela Ponte. Eles acreditam que esse esvaziamento seja resultado da morte de 9 pessoas pisoteadas no dia 1º de dezembro de 2019, após ação da PM.

O massacre de Paraisópolis atingiu em cheio a cena do funk. No dia das mortes, ao menos 5 mil pessoas estavam na favela, que fica no meio do Morumbi, bairro rico onde se encontra o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Depois daquela noite, o baile não foi mais o mesmo. Neste sábado (1/2), completam-se dois meses das mortes.

A maior preocupação é justamente ser alvo de violência da polícia. Quem frequenta os bailes conta casos de abordagens que sofreu, testemunhou ou ficou sabendo por algum amigo. “Os caras [PM] estão acuados. Faz uma cota que não agem no baile [da DZ7], mas na favela segue igual”, conta Wesley Dias, 27 anos, no bar que toma conta bem em frente ao fluxo.

Ele lembra que ações com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha, como a ocorrida naquele dia 1º de dezembro, são comuns no baile. “Aquilo que fizeram foi covardia. Acontecia direto, saiu na mídia porque morreram nove. Quem cola nos bailes sabe como a polícia chega batendo”, prossegue o comerciante, entrando no comércio para atender clientes atrás de bebidas.

Mortes em bailes não são exclusividade de Paraisópolis. Três pessoas morreram em Guarulhos, cidade na Grade São Paulo, em novembro de 2018, em ação da polícia com o mesmos moldes da praticada na favela paulistana. Mais de um ano depois, ninguém responde criminalmente pelas três mortes, sendo que a investigação para identificar e responsabilizar quem tenha participação ainda segue aberta. Em 27 de dezembro de 2019, outro jovem morreu em um baile na rua Alba, zona sul da capital paulista, também em ação da PM.

A maioria dos frequentadores diz que as ações truculentas seguem as mesmas. “Não mudou. O governador [João Doria, do PSDB] tinha tomado posição de reprimir o baile, com a mobilização do massacre ele deu uma recuada e, pelo que parece, nada mudou”, critica Bruno Ramos, representante do Movimento Nacional do Funk, uma frente de lideranças que envolvem MCs, produtores culturais dentre outros que têm o funk como instrumento de trabalho e atuação política e cultural. “Ouvi relato de rapaziada dizendo que está sofrendo, que o clima está bem tenso. Em Paraisópolis a polícia não está subindo [até o baile], mas reprime na entrada. Nada mudou, é uma ordem”, continua.

Lucas Pereira, 20, conta que ainda frequenta as festas e já foi revistado na DZ7 por PMs antes do baile começar. “Faz umas duas semanas”, diz, antes de subir para a Ernest Renan e aproveitar o feriado curtindo com os amigos. O jovem veio da zona norte só para ir ao baile, como fizeram dois dos mortos no massacre, ambos moradores de Pirituba.

Há outros que, após as mortes, deixaram de ir aos encontros em Paraisópolis. Jonas Ferreira tem 17 anos, dois deles com frequência em bailes. Não ouviu sobre nenhuma ação truculenta desde o ocorrido. Isso porque só pode ouvir histórias desde então. “Fiquei uma cota sem colar por causa do massacre”, explica o jovem morador do Capão Redondo, também na zona sul da cidade.

Karan da Silva, 21, que mora em Artur Alvim, na zona leste, também se afastou do movimento, como fez Jonas. Conta ter visto ações policiais apenas no entorno dos bailes, como revistas, mas nenhuma truculência em Paraisópolis. Porém, relata casos assim em outras quebradas. “Foi no Baile da Beira-Rio, em Guaianases, e PM tacou bomba no começo do ano”, lembra, sobre o pancadão feito no extremo leste de São Paulo.

No mesmo baile, a estudante Gabriella Talhaferro, 16 anos, levou um tiro de bala de borracha disparado por um PM que a cegou, em novembro do ano passado. Naquele dia, a presença da tropa impediu que o público se reunisse e, mesmo sem aglomeração ou confusão, o PM mirou na jovem e a acertou. Meses depois, Gabriella enfrenta um quadro de depressão causado pela lesão no olho e tenta retomar sua rotina após a violência sofrida. O cabo da PM Jefferson Silva de Rossi foi reconhecido pela jovem como autor do disparo, conforme apurado pela Ponte.

Leia mais:

Como está a menina de 16 anos que a PM cegou num baile funk

PMs furam pneus e vandalizam carro após baile funk na zona sul de SP

PMs agridem mulheres e adolescentes para acabar com baile funk em SP

O mesmo batalhão que atuou nesse caso, o 28º BPM, também fez uma dispersão no começo do ano no “Baile das Casinhas”, na Cidade Tiradentes, também na zona leste. Na ocasião, policiais atropelaram uma adolescente ao alegarem que estavam perseguindo quatro homens num carro roubado. “Eu vi minha morte ali”, relembra a estudante Evellyn Souza de Jesus Silva, 17 anos.

“A população ainda tem muito medo, os jovens que curtem bailes têm evitado ao máximo estar frequentando e falam que não adianta, se tiver polícia tem que correr e sair fora”, explica Dezyrre Miranda, 33 anos, conhecida como MC Dezyrre. “No baile da Beira-Rio, eles [policiais] vão e não estão nem aí, invadiram de novo e baixou o pau mesmo com pouca gente, sem ter muvuca”, continua.

A MC mora no Jardim São Carlos, lugar de outro baile famoso da zona leste, que não é feito desde o massacre de Paraisópolis. “Aqui nem está tendo mais, foi proibido para não ter polícia”, conta. Ainda há bailes como, o Pantanal, na divisa de São Paulo com Diadema, no Grande ABC, e o Caititu, entre os bairros de Artur Alvim e São Miguel Paulista, na zona leste da capital. Como MC, ela ainda não consegue viver do funk, precisa de “bicos” como faxineira e cuidadora de idosos para se sustentar. “São poucas pessoas que dá para falar que vivem de arte aqui no Brasil”, lamenta.

O motivo de a população não querer polícia nos bailes, para ela, é claro: “Já chegam tacando bomba, não tem conversa, não existe isso. Até que estamos acostumados a correr e ficar nos lugares certos que é para sair fora, mesmo, que é para não apanhar e não morrer”, detalha. Uma das possíveis explicações para a morte de nove pessoas na DZ7 durante a dispersão da PM é o fato de elas não conhecerem a região. Todos moravam em outros bairros ou cidades da Grande São Paulo e foram a Paraisópolis por conta do baile.

Por outro lado, os funkeiros destacam que quando há filmagens de ações policiais violentas, a tropa recua. Há cenas da ação em Paraisópolis, o que desmentiu parte da versão contada pelos PMs, que sustentaram terem sido atingidos por garrafadas e pedras antes de dispersarem as pessoas no dia 1º de dezembro.

“As abordagens estão sendo feitas com mais receio pelo fato de as pessoas terem celulares para gravar, mas está para além dos bailes”, argumenta Rubia Mara, produtora de 30 anos. Ela aponta que por ser negra e periférica, as abordagens da PM são mais violentas e direcionadas. “A polícia é polícia desde que eu me entendo por gente. A abordagem que meu pai sofreu, provavelmente meu irmão vai sofrer. [A PM] Faz abordagem truculenta desde sempre, não é no baile funk”, continua.

Para ela, são necessárias políticas públicas e diálogo. O exemplo que dá é um baile organizado pela Prefeitura de São Paulo em Paraisópolis no mesmo dia 25 de janeiro, o Funk da Hora. Segundo ela, a presença de bombeiros, que integram a PM, não intimidou os frequentadores.

“Teve gente que viu a PM na Hebe Camargo [avenida localizada no Morumbi, umas das entradas para a favela] e pediu informação para eles. Isso eu nunca tinha visto. Aconteceu por ser evento da prefeitura”, conta. “A polícia em si não mudou e não vai mudar. O que vai mudar é em volta da polícia, são outras corporações, a sociedade, os movimentos negros, as pessoas coerentes, isso sim vai mudar”, argumenta.

De acordo com a Secretaria de Cultura da capital paulista, o Funk da Hora nasceu em setembro de 2019, antes das mortes dos 9 jovens no dia 1º de dezembro no baile da DZ7, com primeira edição ocorrendo na Cidade Tiradentes, “coincidentemente” uma semana depois mês do massacre, diz a pasta.

Em Paraisópolis, a secretaria aponta ter investido R$ 500 mil nessa e em outras duas ações no dia 25 de janeiro: “Viradinha Cultural” para crianças, pela manhã, e um espaço para show durante a tarde no campo do Palmeirinha, com show do funkeiro Nego do Borel. No fim da noite ocorreu o Funk da Hora.

Rubia Mara alerta apenas para o fato de não existir um “diálogo sério” entre as partes. “Com o Funk da Hora, percebemos muita vontade dos bombeiros, com ambulância, banheiros químicos… Polícia por polícia, bombeiro também é. O olhar que os meninos têm para os bombeiros é completamente diferente”, diz Rubia, aprovando a iniciativa e o olhar diferente que os frequentadores tiveram de quem faz parte da troca. “Se as pessoas se sentem confortáveis com um bombeiro armado e não com um polícia é que tem algo de errado do outro lado porque ambos são gente do Estado”, completa.

No entanto, nem todas as pessoas ligadas ao movimento consideram a ação ideal. “É uma massa de manobra. Dois, três eventos não é uma política pública de fato. Não estão chamando a comunidade do funk e outras populações para discutir o que queremos, vem de cima para baixo. [Os políticos] Não querem entender o território, os fluxos são cerca de 300”, argumenta Bruno Ramos.

O ouvidor das Polícias do Estado de São Paulo, Benedito Mariano, diz que o órgão não recebeu nenhuma denúncia de violência policial em baile funk desde o ocorrido em Paraisópolis. Segundo ele, um relatório está em elaboração para sugerir medidas a serem adotadas pelo governo para evitar mortes decorrentes de ação policial. A promessa é do documento ser publicado em fevereiro. Anteriormente, o ouvidor classificou a ação foi “desastrosa e improvisada”.

Já Dimitri Sales, presidente do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana) e integrante da comissão externa que acompanha as investigações de Paraisópolis, explica que as apurações da Polícia Civil de da Corregedoria devem acabar por volta de março. Um dos passos do órgão nestes quase dois meses foi se encontrar com a promotoria que acompanha as investigações. Por ora, nenhuma novidade concreta.

A Ponte questionou o Governo do Estado de São Paulo, encabeçado pelo governador João Doria, a SSP (Secretaria da Segurança Pública), gerida pelo general João Camilo Pires de Campos, e a PM, comandada pelo coronel Marcelo Vieira Salles, sobre as investigações e as ações da PM após o massacre de Paraisópolis. A reportagem questionou se os protocolos de ação em bailes funks mudaram, como citado por Doria, se as tropas seguem usando bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha em dispersões.

A Inpress, assessoria de imprensa terceirizada da SSP, explicou que os inquéritos seguem em andamento, com “laudos periciais já concluídos”, além de depoimento de policiais e testemunhas e que os PMs envolvidos na ação “permanecem em trabalho administrativo”, que é quando são retirados do policiamento de rua, mas mantêm o recebimento de salários. Sobre as ações em bailes, a PM afirma que realiza “regularmente” ações preventivas em “pontos estratégicos” e tenta, em um primeiro momento, impedir a instalação dos bailes, segundo a pasta.

“Uma vez que não se obtém sucesso e se constata a aglomeração o protocolo de atuação define uma avaliação técnica. Diante disto, as viaturas realizam o policiamento nas imediações do local, a fim de se evitar furtos e roubos, principalmente de veículos, crimes que são comuns neste tipo de evento”, explica a secretaria.

Procurado, o Governo do Estado não se posicionou até a publicação da reportagem.