Em repressão a protestos e outras ações, a Polícia Militar de São Paulo descumpre suas próprias normas no uso de armas menos letais. O resultado são ferimentos irreversíveis. Não apenas no corpo, como também o trauma psicológico e o estigma da sociedade. A Justiça reluta entre reconhecer o mal e culpar as vítimas

O sangue que escorreu do olho esquerdo de Daniel Campelo da Silva, tentando cobrir o ferimento com uma das mãos enquanto era socorrido de forma desesperada pelas pessoas, deu origem a uma onda de indignação.

Silva foi atingido durante repressão do Batalhão de Choque da PM de Pernambuco a um protesto pedindo por vacinas e pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro no final do mês de maio. Ele não fazia parte do protesto. O adesivista de carros passava pelo local para comprar material de trabalho e perdeu o olho ao ser atingido por um tiro de bala de borracha. No mesmo protesto, o arrumador Jonas Correia de França também foi baleado no olho. E também sem fazer parte dele. Nesta semana, o GAJOP (Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares) encaminhou nota técnica e minuta de decreto ao governo pernambucano a fim de que a PM deixasse de usar balas de borracha em eventos públicos, protestos, reintegrações de posse e remoções e que regularize o emprego de armas menos letais porque o artefato vem sendo usado de forma “arbitrária”.

“A violência do Estado é tão grotesca que até quem não estava na manifestação foi atingido e é sobre isso que a gente tem falar”, critica a universitária Deborah Fabri, 24, que perdeu a visão do olho esquerdo ao ser atingida por estilhaço de bomba de gás disparada pela PM paulista, durante protesto contra o então presidente Michel Temer, em agosto de 2016. “Foi como perder a visão de novo porque a violência do Estado não mudou”, lamenta.

Leia também: O Estado que arranca olhos.

Após cinco anos da violência que sofreu, Deborah conta que conseguiu retomar sua vida na medida do possível e, no ano passado, entrou com um pedido de indenização contra o Estado e aguarda a realização de uma perícia para o andamento do processo. “Na época, eu tive que trancar algumas matérias; eu queria voltar às aulas, mas não conseguia, hoje estou mais estável”, conta. A universitária enfatiza que o ferimento não foi só físico, foi no trato do atendimento no hospital quando o primeiro médico que a atendeu disse ela tinha perdido o olho e, segundo ela, “iria fechar isso daí [pálpebra] e, se [ela se] importasse com estética, que colocasse um olho de vidro”. O globo ocular de Deborah foi reconstruído depois de uma cirurgia, mas apenas percebe estímulos luminosos, segundo ela. “Eu tive danos particulares, psicológicos, mas eu também fui ferida politicamente. Ainda vou em manifestações quando eu posso, mas eu não consigo sentir o cheiro de sinalizador. Me dá ataque de pânico. Barulho de moto, de fogos de artifício, me dão gatilho porque lembram o barulho das bombas.”

A visibilidade que alcançou também foi desesperadora para Deborah. Então, aos 19 anos, estava havia pouco mais de dois meses em São Paulo, vinda de Minas Gerais, cursando o primeiro ano da faculdade de Matemática. “Tinha um estudante na UFABC, que não está mais lá, que me perseguia, vinha ataques de gente na internet tentando me culpabilizar, me acusando de ser black bloc, como se fosse um crime se manifestar. Eu mudei meu cabelo, raspei a cabeça, depois platinei quando cresceu para que não me reconhecessem na rua porque eu tinha medo.”

A Polícia Militar também acabou invertendo a sua condição de vítima, afirma Deborah. Isso aconteceu quando foi chamada para prestar depoimento na Corregedoria para apurar o caso. “Primeiro perguntaram como foi, se eu reconhecia o policial, mas depois passaram a questionar se quando eu fui, se eu sabia dos riscos, como se machucar fosse normal, perguntaram o que eu achava de depredação de patrimônio”, recorda. “Não foi acidente porque atiraram a bomba no meu pé, na minha direção.”

“Tem gente que fala que a polícia é despreparada, mas, para mim é tudo pensado”, questiona Deborah. “A PM age de forma diferente em manifestações de esquerda e de direita. Nas de esquerda, ela mira. Ela mira no rosto para machucar as pessoas.”

Trauma de polícia

Dayane de Oliveira Magalhães foi outra a perder um dos olhos para ação da polícia. Foi em 12 de janeiro de 2013, quando, assim como aconteceria depois com Deborah, um estilhaço de bomba de gás lançada pela PM paulista explodiu no seu pé, e atingiu seu olho direito. A PM dispersava pessoas que estavam na rua e em bares em Paraisópolis, na periferia da zona sul da cidade. Dayane então tinha 17 anos.

Onze dias depois que Deborah foi baleada em 2016, Dayane enfrentava seus medos. Então com 20 anos, participava de um protesto contra o então presidente Michel Temer na Avenida Paulista, no centro da cidade. Na ocasião, a Ponte acompanhou a jovem, que carregava a filha pequena. Denunciou não ter tido assistência médica e sofrer com dores e depressão. “Eu tenho trauma de polícia, ainda mais de polícia na periferia porque eles agem diferente daqui [no centro]”, lamentou. “Eu era só uma estudante que estava curtindo no final de semana e eles fizeram isso comigo.”

“A gente pediu socorro e os policiais ficaram rindo da nossa cara”, contou. Dayane entrou com um pedido de indenização ao Estado em 2016 e atualmente o processo está em tramitação. Em agosto de 2019, o juiz José Gomes Jardim Neto determinou que fosse realizada perícia no olho da jovem pelo IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo), que é subordinado à Secretaria de Justiça e Cidadania. Conforme consulta aos autos, até o momento o procedimento não aconteceu.

De lá pra cá, a Ponte tentou, mas não conseguiu contato. Uma reportagem da TV Record, de novembro de 2020, mostrou que, desde 2018, ela havia se tornado sem teto e passado a dormir no cemitério São Luís, na zona sul de São Paulo.

No caso deste ano no Recife, o governador Paulo Câmara (PSB) disse, no dia seguinte à ação do Batalhão de Choque, que indenizará os feridos; Dayane e Deborah não contaram com o apoio do governo do estado. O então governador Geraldo Alckmin (PSDB), que atuou por dois mandatos em São Paulo, de 2011 a 2018, não prestou nenhuma declaração em apoio às vítimas.

Assim também como seu sucessor e colega de partido João Doria, em 2019, quando a estudante Gabriella Talhaferro, então com 16 anos, foi cegada por uma bala de borracha disparada pela PM em uma dispersão de um baile funk em Guaianases, na zona leste da capital paulista.

Em entrevistas à Ponte, Gabriella se disse desacreditada de que haja alguma responsabilização do Estado e contou que os PMs debocharam dela ao ser ferida e não a socorreram. “Eu achei melhor parar. Além de demorar [processo de indenização], vai ser a maior frustração porque não vai dar em nada. Achei melhor não ir mais atrás”, lamentou em agosto do ano passado, quando conseguiu colocar uma prótese ocular.

Indenização reduzida

A Ponte também já contou outros casos de disparos de bala de borracha em direção ao rosto das pessoas, especialmente em regiões periféricas. Em 2015, um rapaz que participava de um ato do Movimento Passe Livre, no centro de São Paulo foi baleado no olho; uma adolescente de 14 anos foi alvejada no olho durante abordagem policial em Sapopemba, também na zona leste, em 2018; Isaac Gabriel, 23, foi atingido no ombro e o irmão dele perdeu três dentes ao ser baleado na boca com elastômero, na zona sul, no ano passado.

Rosimeire Santos da Silva, 34, levou um tiro na bochecha ao testemunhar uma ação da PM contra um suspeito em São Mateus, no extremo leste da cidade, em 2019. No ano passado, ela ingressou com um pedido de indenização contra o Estado, solicitando pagamento total de R$ 432.140,00 por danos morais, estéticos e lucros cessantes (isto é, por ter ficado sem trabalhar). A juíza Aline Aparecida de Miranda reconheceu a responsabilidade do Estado, já que os laudos feitos pelos hospitais estaduais de Sapopemba e Vila Penteado confirmaram que Rosimeire foi ferida por uma bala de borracha, que ficou alojada em seu rosto, e os policiais não comprovaram a versão de que moradores do condomínio onde ela mora atiraram objetos contra eles.

Leia também: ‘Uma marca para o resto da vida’, diz vítima atingida no rosto por bala de borracha da PM

Em julho de 2020, a magistrada determinou o pagamento da indenização. Mas de apenas R$ 18 mil, sendo R$ 8 mil por danos morais e R$ 10 mil por danos estéticos. Nenhum lado aceitou. A defesa de Rosimeire e a Procuradoria Geral do Estado tentaram recorrer. A primeira, para aumentar o valor da indenização; a segunda, para anular a sentença. Em janeiro deste ano, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça negou ambas solicitações e manteve a determinação da juíza Aline Miranda. Após isso, a Procuradoria passou a tentar impugnar o cumprimento da sentença, alegando que o valor a ser pago ainda é alto e solicita que seja reduzido. Esse pedido, até a publicação da reportagem, ainda não foi julgado.

À Ponte, Rosimeire disse que o valor ainda nem chegou a sua conta e que sofre com dificuldades financeiras. “Eu tive que me mudar de onde eu morava com medo de retaliação, agora estou num lugar com aluguel mais caro e de vez em quando consigo vender um doce para pagar uma conta de água, mas está difícil, a gente recebe cesta básica”, lamenta. De acordo com ela, R$ 15 mil é o valor de uma cirurgia que pode amenizar a cicatriz de seu rosto, que às vezes incha e ela toma remédios para dor. Além disso, ela tem despesas com advogado, que atuou de forma particular no processo.

“O Estado disse que, para eu receber, eu entraria numa fila de espera e o meu advogado já disse que isso deve demorar de quatro a seis anos. Não sei se eu ou meus filhos vamos estar vivos para ver esse dinheiro, que é pouco, diante de todo o dano que a polícia me causou, que não é só estético. É psicológico, de você ver uma viatura na rua e ficar com medo“, prossegue. “As pessoas, quando olham [a cicatriz] e perguntam, já julgam porque acham que só bandido leva tiro e que uma pessoa com família, que trabalha, não leva bala a troco de nada.”

Trauma e estigma são fatores em comum. Em 2014, a reportagem da Ponte denunciou que a professora Patrícia Rodsenko, então com 29 anos, esperava a reabertura da estação da Luz, em São Paulo, quando foi alvejada no rosto durante ação da PM, que dispersava um ato contra a realização da Copa do Mundo. Patrícia entrou com um pedido de indenização contra o Estado em 2017, usando, dentre as matérias, as feitas pela Ponte para embasar a petição.

Na época, ela contou que tinha crise de ansiedade ao ver viatura da polícia e que era discriminada quando contava que havia sido baleada. Segundo os autos do processo, que a reportagem acessou, o IMESC havia agendado uma data para perícia em março deste ano, mas como a professora ficou três anos fora do país, a Defensoria requereu, neste mês, o reagendamento.

Luta dentro do Estado

A luta para encerrar as ações que cegam civis acontece também dentro do Estado. Em 2014, cerca de oito casos foram levantados pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo, que tratam de ações abusivas da PM paulista ao reprimir aglomerações em vias públicas com uso de armas menos letais, entre 2011 e 2013, englobando casos de protestos, reuniões em áreas periféricas e carnaval de rua. Dayane, mencionada no começo da matéria, que acabou morando no cemitério, está entre eles. Outros são o da jornalista Giuliana Vallone, que era repórter da Folha de S. Paulo, e do fotojornalista Sergio Silva, ambos baleados nos olhos durante as jornadas de junho de 2013.

O levantamento virou uma ação civil pública, impetrada pela Defensoria em 2014, com apoio das ONGs Conectas Direitos Humanos e Artigo 19, na qual solicitava, dentre os pedidos, que a PM não usasse balas de borracha e bombas de gás e efeito moral para dispersão antes que fosse claramente comunicada. Também que fosse dado tempo razoável para as pessoas saírem das vias, que os policiais estivessem devidamente identificados, que não impedissem qualquer cidadão de gravar a atuação da polícia e que a corporação não impusesse “condições ou limites de tempo e lugar às reuniões e manifestações públicas, mesmo nas situações em que houver a interrupção do fluxo de veículos”.

A solicitação chegou a ser atendida pelo juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 10ª Vara de Fazenda Pública, em caráter liminar (provisório) em outubro daquele ano, mas a Procuradoria do Estado, que representa o governo estadual, recorreu e a determinação foi derrubada.

Dois anos depois, em outubro de 2016, Andrade, que é o magistrado natural do processo, proferiu sentença em primeira instância, acatando parte das solicitações da Defensoria, para que o Estado pagasse R$ 8 milhões em danos morais coletivos, além de determinar que em 30 dias fosse criado um protocolo na PM para uso de armas menos letais e que balas de borracha e bombas fossem empregados em “situação excepcionalíssima”, informando ao público a justificativa do uso. Também ficaria a corporação obrigada a identificar o policial que ordenou a repressão com o uso desses instrumentos, e fazer com que todos os PMs estejam clara e devidamente identificados em suas fardas.

Leia também: PM atira em fotojornalista da Ponte durante manifestação em SP e recusa socorro

No entanto, no mês seguinte, o então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e desembargador Paulo Dimas Mascaretti suspendeu os efeitos da sentença, após a Procuradoria recorrer da decisão. O desembargador argumentou que o uso excepcional dos instrumentos pode gerar dúvida na atuação da polícia e que tolher tal emprego “coloca em risco a ordem e a segurança públicas e, mesmo, a vida e a segurança da população e dos próprios policiais militares”. Dentre recursos impostos pela Defensoria e pela Procuradoria, o acórdão mais recente é de setembro do ano passado, em que a 3ª Câmara de Direito Público do TJ julgou improcedente as solicitações da Defensoria que haviam sido parcialmente acatadas na primeira instância.

A última movimentação da Defensoria foi entrar com um recurso extraordinário, em abril deste ano, solicitando mais uma vez que a sentença proferida pelo juiz Valentino Aparecido Andrade passe a valer. “Estamos aguardando os tribunais superiores decidirem sobre a admissibilidade, ou seja, que esse caso possa ser julgado em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal”, explica Fernanda Balera, defensora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos.

De acordo com ela, a intenção é de que a PM faça uma revisão das diretrizes de atuação e que não limite o direito de reunião: “A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem muitas normas e manuais, o problema é que ela não cumpre os próprios protocolos, esses protocolos não são acessíveis e não há uma transparência na divulgação”.

Procedimentos ignorados

Os protocolos a que Balear se refere se tornaram secretos em 2013, durante o governo de Geraldo Alckmin. Então, o Comando da PM decretou sigilo de 15 anos aos seus Procedimentos Operacional Padrão (POPs), manuais que determinam sua ação. Isso impediu que a população tenha acesso às diretrizes de atuação da corporação, como as que regem o uso de armas menos letais, como balas de borracha e bombas de gás e de efeito moral.

Em 2016, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ampliou essa restrição para demais informações e documentos relacionados à pasta por meio de resoluções (leia aqui e aqui), impondo graus de sigilo, como de 50 anos para boletins de ocorrência e 25 anos para informações relacionadas a operações policiais. Colocando a transparência, que deveria ser regra, como exceção.

Leia também: PM descumpre lei e esconde informações.

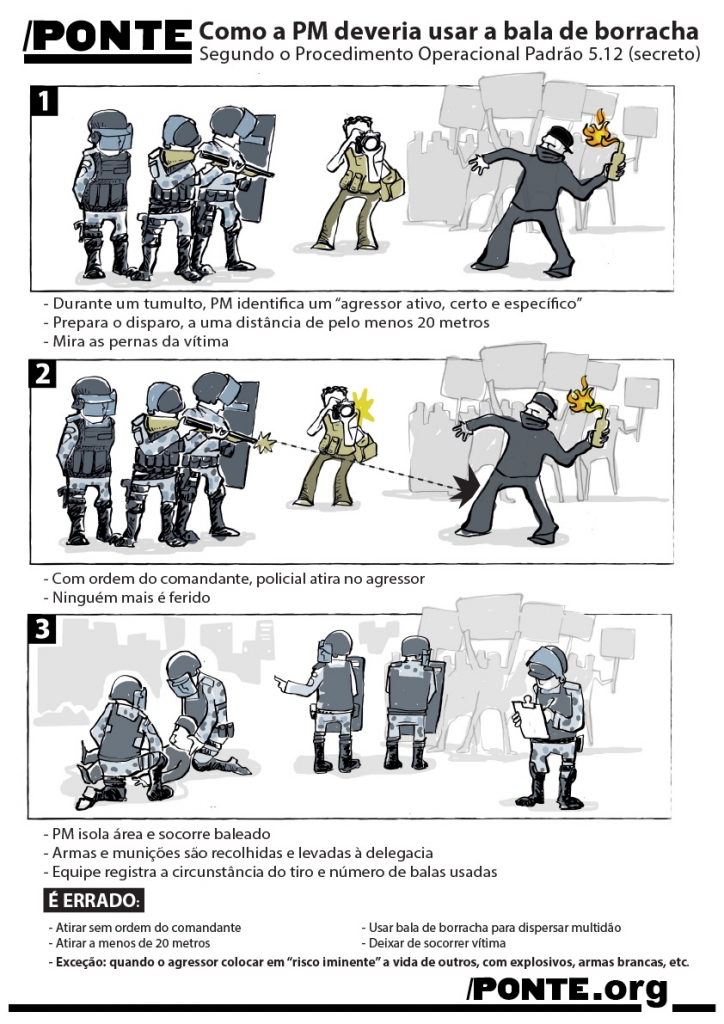

Em 2014, a Ponte revelou o Procedimento de Operação Padrão, que é secreto, sobre emprego de balas de borracha. Isso mostrou que, de fato, a polícia não cumpriu, por diversas vezes, as próprias normas. Balas de borracha nunca devem ser disparadas em direção a membros superiores ou áreas vitais.

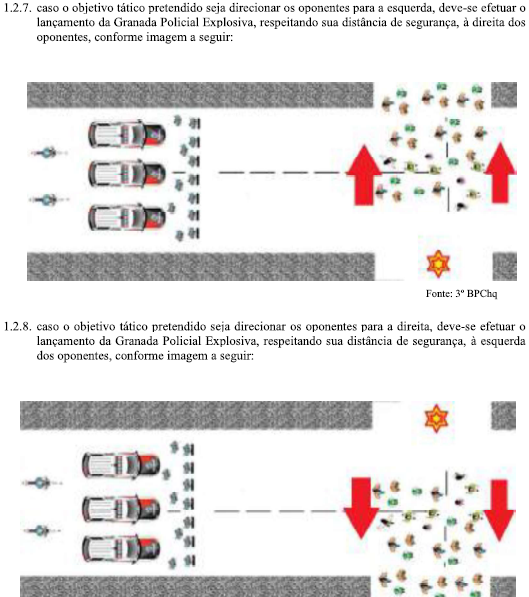

Durante a realização desta reportagem, também obtivemos o procedimento da PM para uso de bombas (gás lacrimogêneo, efeito moral, luz e som), igualmente secreto. A norma prevê que o uso depende de ordem do comandante da ação e o lançamento da bomba deve respeitar uma distância segura tanto para os policiais quanto para “agentes infratores”, que é estabelecida pela empresa fabricante do artefato. Nos relatos de Deborah e Dayane, elas contam que as bombas explodiram nos pés delas, o que contraria essa norma.

A corporação usa armas menos letais da empresa brasileira Condor, sendo que, segundo informações no próprio site da fabricante, granadas explosivas e as de impacto (efeito moral) outdoor (para ambientes abertos) devem ser lançadas com distância mínima de 10 metros do “agente infrator”, porque existe o risco de causar lesões. Já as bombas do tipo fumígenas (que produzem fumaça), a Ponte questionou a empresa sobre distância segura já que o site não dispõe dessa informação. Até o momento, não respondeu.

Além disso, as bombas não podem ser lançadas diretamente contra uma pessoa nem em locais fechados durante a dispersão. É necessário ter rota de fuga quando o artefato for disparado, porque há o risco de asfixia no caso de bombas de gás. O manual prevê que, se a intenção da tropa é de que aquela aglomeração se disperse para um lado, a bomba deve ser lançada pelo lado oposto.

As bombas podem ser lançadas com a mão ou por armamento próprio. No procedimento, é indicado que elas não sejam disparadas em ambiente com grande concentração de árvores e fios. As granadas fumígenas são inflamáveis, por isso, se lançadas em ambiente inadequado, podem causar incêndio. Todos os artefatos utilizados devem estar dentro da data de validade.

A lei federal 13.060/2014 disciplina uso de armas menos letais, conhecidas como de menor potencial ofensivo, respeitando a “legalidade“, “necessidade” e “proporcionalidade”. Isso indica que os policiais devem realizar cursos que os habilitem a utilizar esses artefatos e que, caso ocorram ferimentos durante o emprego, ”deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família ou à pessoa por eles indicada”.

Em junho do ano passado, a ONU (Organização das Nações Unidas) lançou o Guia de Uso de Armas Menos Letais na Aplicação da Lei (leia aqui, em inglês) com recomendações sobre legalidade do uso e possíveis riscos quando empregadas de forma arbitrária. O documento atualiza e amplifica os princípios básicos do uso da força, cujas diretrizes construídas em 1990 pela entidade estavam focadas em armas letais. Parte do que está nos procedimentos operacionais da PM paulista também são reiterados pelo guia da ONU.

Esse guia também é citado em nota técnica feita pelo coronel da reserva da PMERJ Robson Rodrigues da Silva, a pedido do GAJOP, que foi encaminhado ao governo de Pernambuco. “Infelizmente, o que observamos é que situações como as do dia 29 de maio não são casos isolados de atuação truculenta da polícia pernambucana. Tais episódios são inadmissíveis e reforçam a necessidade de retomar, de forma urgente, o debate sobre o limites do uso da força desses agentes públicos. Em especial, quando se trata da bala de borracha – elastômero que apresenta contradições de segurança sobre o seu uso e riscos à população”, diz a nota da entidade.

Culpa atribuída às vítimas

Não bastasse perder o olho, muitas vítimas da PM perdem também uma eternidade numa batalha nos tribunais. O fotógrafo Alex Silveira, 50, esperou 21 anos até que a última instância do poder judiciário, o STF (Supremo Tribunal Federal), decidisse, em junho deste ano, que ele deveria receber indenização por ter sido cegado pela PM paulista enquanto cobria um protesto na capital, em 18 de maio de 2000, quando foi atingido por uma bala de borracha.

Em 2008, Alex recebeu uma decisão em primeira instância favorável à responsabilização do Estado e indenização. Em 2014, o Tribunal de Justiça reformou essa decisão, alegando que Silveira assumiu o risco de se ferir por estar na manifestação. Na época, o desembargador e relator Vicente de Abreu Amadei teve seu voto seguido pelo juiz substituto em segundo grau Maurício Fiorito e pelo desembargador Sérgio Godoy Rodrigues de Aguiar. “O autor colocou-se em quadro no qual se pode afirmar ser dele a culpa exclusiva do lamentável episódio do qual foi vítima”, afirmou Amadei.

O fotojornalista Sérgio Silva perdeu a visão de um olho quando cobria um ato em 13 de junho de 2013, na capital paulista, e foi baleado por um elastômero (outro nome para bala de borracha). Durante sua peregrinação nas mais variadas instâncias do poder judiciário brasileiro ao entrar com um pedido de indenização, como o Tribunal de Justiça de São Paulo e o STJ (Superior Tribunal de Justiça), Silva já conviveu com decisões judiciais contraditórias. Na primeira delas, o fotógrafo foi acusado pelo poder Judiciário de ele ser o culpado exclusivo pela própria cegueira. Depois, o TJ reformou parcialmente a decisão retirando sua culpa, mas dizendo que ele não comprovou nos autos do processo provas suficientes que liguem o ferimento à atuação de um policial militar. Agora, ele espera o julgamento de um recurso no STF.

Esse entendimento e expressão “culpa exclusiva da vítima” não é uma novidade nos casos de pedidos de indenização contra a administração pública. Doutor em Direito pela USP e pesquisador do Grupo de Direito Público da FGV-SP, Yasser Gabriel explica que esse é um argumento construído pelos tribunais em que se reconhece a responsabilidade do Estado em determinada situação, mas levanta-se se a vítima teve algum comportamento que corroborou para o resultado: “No contexto da responsabilização do Estado, não existe um artigo que trate da culpa exclusiva da vítima, mas temos construções que ajudaram a criar esse conceito, como, por exemplo, no artigo 936 do Código Civil, que prevê que o dono de um animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”.

A reponsabilidade do Estado está prevista no artigo 37 da Constituição Federal, na qual prevê que a administração pública direita e indireta “obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, sendo que seu parágrafo 6º determina que “pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O pesquisador aponta que essa questão é chamada de responsabilidade civil ou responsabilidade extracontratual do Estado: “É justamente para que haja algum tipo de responsabilidade quando o Estado causa algum dano maior do que a coletividade em geral”, aponta. “Então, se uma pessoa é afetada por uma ação do Estado num grau muito maior, essa pessoa faz jus a algum tipo de compensação”.

Ele usa como exemplo um caso de tiroteio com arma de fogo. “Se uma ação do Estado machucou uma pessoa que estava andando pela rua na hora que a polícia começou a atirar e trocar tiros com um ladrão, se essa pessoa foi atingida por uma bala da polícia nessa situação, ela teria direito a algum tipo de indenização por parte do Estado: despesas médicas, perdas e danos etc.”, aponta. “Mas, se ficar provado que a pessoa, ao invés de correr para o lado, foi para o meio do tiroteio e foi atingida, nessa situação, então, foi culpa exclusiva da vítima porque ela se meteu no meio do tiroteio e, por conta disso, o Estado não teria que indenizar”.

Além disso, também cabe à vítima provar que o ferimento foi causado por um agente do Estado, argumento que foi identificado no caso de Sergio Silva e que a Procuradoria do Estado explora como contestação nos processos da professora Patrícia e de Dayane. No caso Rosimeire, aquela que viu sua indenização ser reduzida e ainda assim contestada, a bala de borracha ficou alojada na bochecha dela, cujo artefato é de emprego exclusivo de forças de segurança pública, mas a Procuradoria tentou eximir a responsabilidade dos policiais ao alegar que eles foram atacados com garrafas e pedras e que Rosimeire assumiu o risco por estar em uma situação de conflito em que armas menos letais foram usadas para conter as pessoas.

A procuradora do processo de Rosimeire usou o artigo 945 do Código Civil para, caso não fosse excluída completamente a responsabilidade do Estado, que a atuação da vítima fosse mensurada na ação que a feriu e o valor da indenização fosse reduzido: “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Yasser aponta que a morosidade dos processos se devem, também, a um prazo diferenciado que a administração pública tem para respondê-los e a uma quantidade grande de ações que são movidas contra ela. “O Estado tem o dobro de tempo para responder judicialmente. Se uma empresa ou uma pessoa tem 15 dias para dar uma resposta, o Estado tem 30.”

Risco à imprensa

Por conta dessa “culpa” da vítima, a cegueira literal causada pela ação da polícia pode cegar, metaforicamente, o público geral. Ao impedir o trabalho da imprensa. E isso mesmo quando decisões são a favor da vítima.

No julgamento do caso de Alex Silveira, o STF entendeu que o jornalista não teve culpa de ter sido cegado uma vez que é trabalho da imprensa estar nos locais para exercer a profissão. Por outro lado, a repercussão geral, ou seja, a jurisprudência que passa a ser usada em julgamentos similares, abriu uma brecha para, ainda assim, culpar jornalistas agredidos pela polícia, conforme avaliaram entidades e o próprio fotógrafo à Ponte. Nessa tese, foi emitido o seguinte enunciado: “cabe a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco a sua integridade física”.

“Essa explicação não se sustenta, deixa uma brecha imensa para que esse problema continue, para que o Sérgio [Silva, que perdeu um olho por bala de borracha cobrindo as Jornadas de Junho de 2013] não tenha razão ao contestar e vários outros”, criticou Alex à Ponte na mesma semana em que foi julgado seu recurso no STF. “Essa decisão só vai ser eficaz e representativa se no final das contas numa manifestação o policial pare e pense: ‘Eu tenho que atirar na perna’. A polícia chegar em um local, colocar uma fita de isolamento e se ali dentro começar um quebra pau e a imprensa não poder entrar, não é justo”.

Leia também: Decisão do STF sobre fotógrafo baleado no olho pode abrir brecha para culpar jornalistas agredidos pela polícia

Além disso, existe uma dificuldade também de se penalizar criminalmente policiais que tenham causado ferimentos. Dayane, Patricia, Gabriella Talhaferro, Sergio, Alex, Deborah e Giuliana Vallone não conseguiram identificar quais policiais os feriram.

A Ponte procurou a jornalista Giuliana Vallone, que foi atingida no olho em 2013. Ela não perdeu a visão porque o óculos mitigou o impacto, mas também não soube reconhecer o PM que a alvejou. Ela não quis conceder entrevista à reportagem, porém, disse que o caso acabou “não dando em nada” na Polícia Civil e ela não entrou com pedido de indenização contra o Estado.

“Essa é uma queixa constante das pessoas que nos procuram: os policiais não estão devidamente identificados nas fardas, o que torna muito difícil o reconhecimento”, pontua a defensora pública Fernanda Balera. Por isso, as vítimas entram com pedidos de indenização ao Estado, a fim de que a violência praticada pelas suas forças de segurança sejam reconhecidas.

“Esses processos demoram, mas a gente não pode desistir”, aponta Deborah Fabri. “Eu não vou ver sem a primeira nem a última pessoa a sofrer violência do Estado porque não é um caso excepcional, não é só por mim, é por todos”.

O que diz a polícia

A Ponte procurou as assessorias da PM, da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública a respeito dos casos relatados na reportagem, protocolos de atuação da polícia, mas não obteve resposta.